Le 12 mars 2019, ma tête a explosé. Rupture d’anévrisme ?, s’est demandé le médecin. Non : burn out, stress post-traumatique, épuisement professionnel. Dès la première consultation la psychologue du travail qui me recevait en urgence m’a dit que je n’enseignerais plus jamais. Un an et demi d’arrêt de travail, une formation payée à mes frais pour une piste de reconversion, et j’y suis finalement retournée. J’enseigne toujours. Dans un autre lycée, à seulement huit kilomètres de ce qui était devenu un enfer. Huit petits kilomètres et un autre monde. Je m’en sors bien, malgré les séquelles, les cauchemars récurrents, le sentiment d’être irrémédiablement diminuée et l’absence de reconnaissance en maladie professionnelle.

Les textes qui suivent retracent la piste, au jour le jour, quand je ne le savais même pas, de ce burn out qui m’attendait au tournant. Une prof à temps partiel en burn out ? Un stress post-traumatique sans faire la guerre ? Le plus long, le plus difficile a été de comprendre. D’ailleurs je n’ai toujours pas compris. Suis-je si fragile ? Comment dépasser la honte d’avoir craqué quand d’autres tiennent encore ? Comment accepter ma lâcheté d’avoir sauté pour me sauver quand le navire coulait ?

Je ne le sais toujours pas.

A.H. 2022

Ce qui est grave – Partie 1 – Publié le 20 septembre 2018

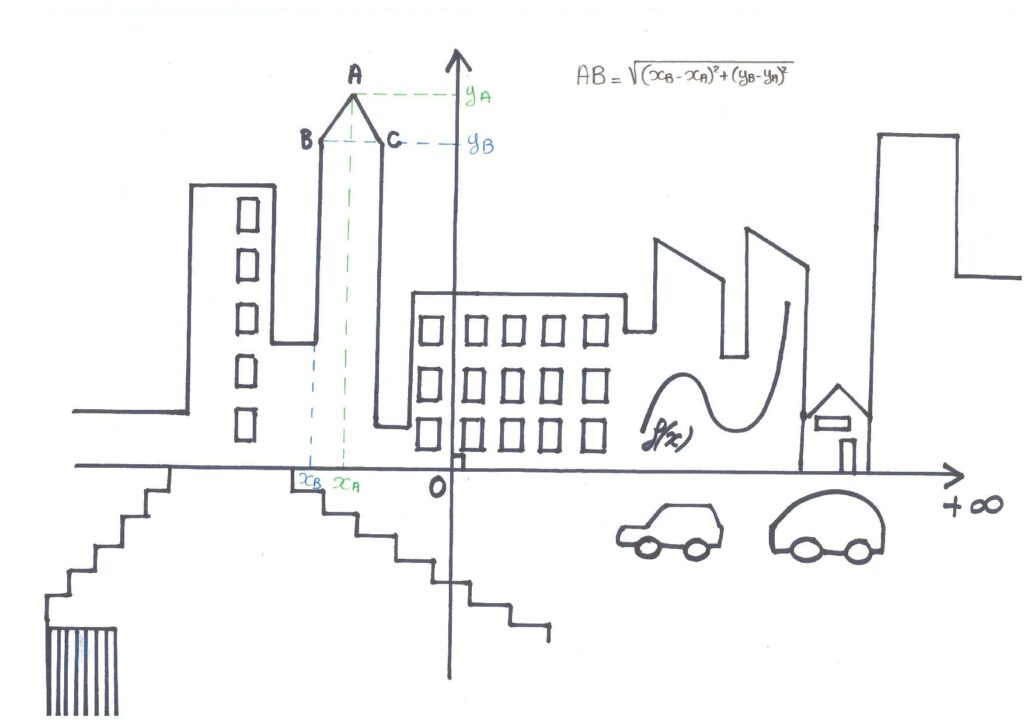

Je dis chaque jour à mes élèves qu’il est très grave qu’ils confondent l’abscisse et l’ordonnée.

C’est vrai quoi, un point dans un repère du plan est situé par deux coordonnées : une coordonnée horizontale et une coordonnée verticale. Sauf que la coordonnée horizontale se trouve en faisant tomber une verticale du point sur l’axe, et que la coordonnée verticale se lit de l’intersection avec l’axe des ordonnées d’une horizontale passant par le point.

Sauf que certains élèves ne savent pas vraiment lequel des deux axes est l’horizontal et lequel la verticale.

Un jour je leur ai dit :

_ Mais voyons, vous savez ce que c’est que l’Horizon : cette ligne droite toute plate qu’on voit au loin quand on regarde un paysage et surtout la mer. Regardez par la fenêtre !

Sauf qu’il n’y avait aucune ligne horizontale à regarder par la fenêtre de ma classe ouvrant sur les rectangles hérissés des immeubles de la Cité. Pour me sentir moins décalée, j’ai supposé qu’ils voyaient la mer au bled, ou en Vendée grâce aux colonies de vacances possédées là-bas par la ville.

Et l’abscisse comme numéro de rue et l’ordonnée comme numéro d’étage ?

Confondre les abscisses et les ordonnées c’est échouer d’avance à tracer la courbe d’une fonction, à calculer des longueurs de segments et à prouver que des triangles sont isocèles. C’est dessiner à l’envers un graphique statistique. C’est grave.

C’est grave, mais est-ce plus grave que lorsqu’en bas, dans la cour ou sur le parvis, en plein jour, à midi, des élèves s’entretuent ? Ou du moins essaient ? Le plus souvent ils ratent leur coup, heureusement.

Les élèves ont l’air de dire que ça, ce n’est pas grave. Ou du moins trop banal pour être grave. Confondre les abscisses et les ordonnées c’est banal aussi, mais ce n’est peut-être pas la même banalité, ni la même gravité.

Banalité, gravité quotidienne ou spectacle ? Il arrive en sortant du lycée qu’on sente l’ambiance de bagarre sur le parvis. Sans rien voir tout d’abord, notre cerveau reptilien devine des bruits, des mouvements anormaux parmi les élèves. Il sonne l’alarme pour nous dire de nous barrer dare-dare. Un coup de fil pour prévenir la loge du lycée nous informe en général que la police est déjà là, embusquée derrière le groupe des lycéens sortant de cours, et qu’elle joue déjà à cache-cache, mais sans rire, avec les mecs des Cités, vêtus de noir, cagoulés, armés, dont la présence dispersée fait cette ondulation bizarre de la foule qui s’attarde. « Eh Madame, vous ne restez pas pour assister au spectacle ? » demande une élève.

Combien de ces spectacles depuis quinze ans que j’enseigne ? Combien de mes élèves en ont été les acteurs ?

Tel élève l’an dernier laissé pour mort parce qu’il était si gentil et si discret que les mecs de sa Cité croyaient qu’il vivait de l’autre côté du quartier.

Tel autre, à mes débuts, battu en sortant du lycée et jeté inconscient dans une poubelle pour des histoires de rivalité entre villes voisines.

Celui-là ces jours derniers, blessé au couteau dans la cour.

Et, il y a des années de cela, celui tué par balle avec son frère sous les yeux de leur mère qui – de sa fenêtre – regardait peut-être l’Horizon crénelé.

_ Eh madame, vous l’avez eu comme élève ?

_ Oui, pourquoi ?

_ Parce qu’on a parlé de vous hier à son enterrement.

Qu’ai-je fait ce jour-là, sonnée par cette improbable nouvelle lancée presque sans émotion en plein cours ? J’ai continué à parler des abscisses et des ordonnées, peut-être parce que j’étais démunie, peut-être aussi parce que ce serait encore plus grave si je ne leur apprenais plus à tracer la courbe d’une fonction, à calculer des longueurs de segments, à prouver que des triangles sont isocèles et à dessiner à l’endroits des graphiques statistiques.

Menu pour la planète – Publié le 23 septembre 2018

Si le réveil sonne ce dimanche, c’est que nous allons en famille à la Cueillette.

Cette tradition automnale nous est venue de l’école. Les institutrices de la maternelle du quartier ont à cœur d’apprendre aux enfants qui leur sont confiés, que les pommes ne poussent pas dans les pompotes.

Chaque début d’année scolaire elles entassent tous leurs élèves dans des cars de la Mairie, en direction de la campagne. Lâchés, les enfants courent dans les champs vers les vergers de la Cueillette, découvrent toutes les couleurs que peuvent receler les rangées de pommiers, et croquent à quatre ou cinq dans un même fruit pour ne pas gâcher. Leurs jeunes papilles découvrent au pied des arbres l’acidité, le sucré et le sucré-acidulé.

Provinciale écrasée par la surpopulation parisienne, je ne savais pas que la campagne était si proche. Une campagne du Val d’Oise en bordure d’autoroute, avec pour toit des avions et des lignes à haute tension, mais une campagne. La Cueillette s’étend derrière quelques magasins rassemblés là sous le thème du jardinage et de la bonne bouffe, mais elle s’étend, presque sans limite pour des yeux habitués à l’horizon des immeubles.

On marche, on court, on se perd. On trouve la rhubarbe quand on cherche les patates. On rapporte des carottes quand on voulait des courgettes. Peu importe. Nous aurons demain de la compote à la rhubarbe, de la tarte à la rhubarbe et de la confiture pomme-poire-rhubarbe. C’est si amusant à couper les tiges de rhubarbe, et la rhubarbe du balcon est si petite.

On ramasse, on déterre, on cueille sans compter ni les prix ni le poids. On remplit la brouette de légumes et de fruits, qu’on recouvre ensuite de fleurs, jusqu’à ce que les trois paires de petites jambes fatiguées d’avoir couru dans les champs et les allées, réclament le doudou, la voiture et le déjeuner. Tant mieux pour le porte-monnaie.

Je pense à mes élèves. Aux deux cités de chaque côté du lycée, si semblables de béton gris, de vétusté, d’oppressante densité, et pourtant en guerre.

Quand j’ai débuté en Seine-Saint-Denis, j’ai compris avec surprise que certains de mes amis restés dans mon Ouest natal, pensaient que j’avais été envoyée dans le 9-3 parce que j’étais moins bonne que d’autres profs. J’étais surtout plus jeune. J’y suis restée parce que j’ai pensé que là était ma place. Peut-être y suis-je devenue moins bonne, qui sait ?

Est-ce parce que je me sens plus utile là qu’ailleurs ? Est-ce parce que ces élèves me ressemblent si peu qu’ils n’ont pas le pouvoir de m’agacer en me renvoyant chaque jour l’image de mon adolescence ?

Si là est ma place, je n’y suis pourtant pas vraiment, car la bagarre continue là-bas entre les deux cités, mais le lycée ce dimanche est fermé, et moi je marche dans un champ, tenant le plus possible à l’écart d’eux, de leur mode de vie et de leurs quartiers, mes enfants.

Et quel luxe que cette campagne à trente minutes de Paris, où l’on cueille des fruits bien plus chers qu’au marché ! Cette campagne où le plaisir de cueillir autorise à oublier les besoins réels du garde-manger. Ce champ où le Petit a choisi les plus petites salades : des frisées de la taille de sa propre chevelure bouclée. Qui aurait songé à le lui interdire sous prétexte qu’à la sortie de la promenade, le prix à payer – exorbitant pour ces trois feuilles à peine sorties de terre – serait à la pièce ?

A la caisse, le contenu de la brouette avoisine les cent euros.

Les enfants sautent de joie, certains d’avoir – comme Roux l’écureuil tombé sur la tête lors d’une quelconque lecture du soir – des provisions pour tout l’hiver. Quand je fais le compte pourtant, rien de tout cela n’élaborera de menus cohérents. La brouette laisse en cette fin de mois, mon porte-monnaie vide et le coffre de ma voiture plein de poireaux et d’énormes carottes, bien encombrants quand le temps est trop doux pour la soupe. Reste une semaine avant la paie octobre, et l’achat de viande après toutes ces victuailles semble bien compromis.

Je repense à l’école, aux maîtresses bien sûr, mais aussi aux Menus pour la Planète. Ces menus à thème de la cantine qui – sous prétexte d’écologie – remplacent une fois par mois la viande par une bouillie de quinoa, sans pour autant faire baisser le prix du repas. Je crois qu’à la maison cette semaine, ce sera Menu pour la Planète pour tous les plats. Et mercredi, jour des enfants, nous déjeunerons de soupe de carottes, de feuilles de brick aux poireaux et de compote de pomme.

Ce qui est grave – Partie 2 – Publié le 03 octobre 2018

« Le Ministre de l’Education Nationale décide de supprimer pour l’année 2019 deux mille six cents postes dans les collèges et les lycées, mais annonce qu’il va créer huit cents postes dans les écoles maternelles et élémentaires. Quel est le nombre de postes CRÉÉS en 2019 dans l’Education Nationale ? ».

J’envisage de poser ce problème de mathématiques à mon Fils de CE1 qui apprend les soustractions. Hélas 800 moins 2600 font – 1800. Le solde est négatif et les nombres relatifs ne sont pas au programme de CE1.

« Le Ministre de l’Education Nationale décide de supprimer pour l’année 2019 deux mille six cents postes dans les collèges et les lycées, mais annonce qu’il va créer huit cents postes dans les écoles maternelles et élémentaires. Quel est le nombre de postes SUPPRIMÉS en 2019 dans l’Education Nationale ? ».

Posé ainsi, le problème a une solution positive, mais mon Fils saura-t-il que dans ce cas les 800 postes créés seront comptés en négatif par rapport aux 2600 supprimés, puisque la création – pourtant positive – est l’opposé – soit le négatif – de la suppression ? Ne serait-ce pas un peu tôt et un peu complexe de lui expliquer par cet exemple comment moins fois moins font plus ?

La Cité D se bastonne avec la Cité A. La Cité A en fout sur la gueule de la Cité S. La Cité D et la Cité S sont alliées. Moins fois moins font plus.

Mieux vaut trouver à mon Fils un autre problème de maths et le laisser vivre dans le monde des enfants de sept ans où les doudous ne vieillissent pas, les Ministres ne suppriment pas de postes d’enseignants, et les tirelires – abondées par une Petite Souris noctambule – n’ont pas de découvert en fin de mois.

Je ne suis pourtant pas certaine que tous les enfants vivent dans ce monde imaginaire.

Je sors d’une réunion avec le Proviseur et d’autres collègues portant sur ma classe d’élèves tous redoublants. Des « cancres » dirait l’auteur d’un commentaire sur Yahoo à propos de la création des 800 postes dans le Primaire qui – de son point de vue – est bien négative. Pourquoi dépenser toujours de l’argent en mettant toujours plus d’enseignants et de moyens dans les quartiers pauvres, alors que c’est perdu d’avance ? Autant donner de la confiture à des cochons, et d’ailleurs, en mangent-ils du cochon ces gens qui pompent l’argent public à fond perdu ?

Qu’il se rassure : quelques écoles primaires ont reçu quelques moyens, mais les lycées craquent et tombent en ruine pour faire bonne mesure. Les cancres finiront bien par avoir ce qu’ils méritent.

C’est aussi ce que j’ai pensé – souhaité – il y a une semaine, quand une élève est sortie de mon cours en me disant que c’était pour mon bien qu’elle partait avant de m’en coller une. A l’issue de cette mémorable séance pendant laquelle quatre minettes – assises aux quatre coins de la classe – s’étaient mises d’accord pour me faire sortir de mes gonds et avoir ma peau, mon cœur criait vengeance et arrêt maladie.

Ma classe de cancres est une classe de cassés. Voilà ce qui ressort de la réunion avec le Proviseur. Pères alcooliques et violents, fratries autistes dans un contexte de difficultés économiques, enfants adoptés dont les mères biologiques surgissent pour foutre le bordel, familles sans papiers qui disparaissent du quartier et du lycée quand il est nécessaire de disparaître, enfants de quinze ans sous somnifères et antidépresseurs, jeunes englués déjà dans le trafic et l’argent facile. Mais vous risquez la prison !? « Bof, la prison on en sort ». Plus vite que de ses difficultés scolaires peut-être. Et pourtant ces « cancres » ne sont pas plus faibles que d’autres, pas plus incapables de raisonner ni d’étudier. Certains sont doués et seraient sans doute excellents s’ils avaient pu se construire un moment dans le monde imaginaire des enfants de sept ans.

On peut leur reprocher qu’ils ne soient pas assez forts pour faire – à l’école – abstraction de leur quotidien. Ils devraient faire preuve de volonté, s’extraire des mauvaises influences pour choisir les bonnes. Ils devraient remercier pour l’argent public dont le compte – parfois négatif – scandalise les bonnes âmes méritantes.

Pourquoi d’eux, plus que d’autres, exiger qu’ils soient des supers héros ? Parce que certains le sont ? Pour eux, l’admirable et l’extraordinaire devraient être la norme. Quel pécher originel doivent-ils donc racheter ?

La « vieille prof pourrie » que je suis n’a pas eu sa baffe et ne souhaite plus sa vengeance.

Punis, ils l’ont été déjà bien des fois avant même leur forfait. C’est suffisant.

La grève – Publié le 09 octobre 2018

Aujourd’hui c’est la grève. Une grève nationale contre les conditions de travail, contre les suppressions de postes. Fainéants de fonctionnaires. Fainéants de profs. Je suis en grève.

Ma première grève c’était en 2003. C’est à partir de là que les profs ont commencé à tout perdre. Année après année, les retraites, les suppressions de postes, la diminution des heures d’aide au 93 qui avaient été gagnées de haute lutte quelques années plus tôt. L’objectif commun des différentes politiques était la diminution des heures et des personnels sous quelque prétexte que ce soit. En dix ans le lycée de cent profs dans lequel j’étais rentrée n’avait plus que soixante enseignants. On a perdu les heures d’aide en mathématiques, quand on pouvait prendre des petits groupes de six élèves et passer un peu de temps avec chacun. Ils n’avaient pas toujours tous très envie de venir faire des maths, mais ça existait. Chaque printemps on comptait les postes supprimés pour la rentrée de septembre à venir, et quelques collègues s’inquiétaient ou s’interrogeaient : « suis-je celui qui part ? ». Et tous les ans on ressortait sensiblement le même tract qu’on distribuait aux parents : « Pour la rentrée prochaine le Rectorat supprime 10 postes d’enseignants dans notre lycée… ».

Depuis j’ai lu les mêmes tracts, année après année, dans le carnet de correspondance de l’école primaire de mes enfants.

Supprimons, économisons.

On a fait des AG de ville avec les parents réunis dans un gymnase. On a manifesté à Paris et dans notre commune. On a manifesté avec notre député-maire, derrière la banderole de la mairie et derrière les écharpes tricolores. Là, ça avait de la gueule, mais le résultat a été le même.

Aujourd’hui je suis en grève, mais je n’irai pas manifester à Paris. Je suis fatiguée. Lassée de battre le pavé.

Je me souviens d’une élève de Seconde, grimpée sur la colonne de la Bastille, enveloppée du drapeau algérien.

Je me souviens d’une autre – en Seconde elle aussi – hurlant dans le mégaphone au pied du Rectorat : « On n’est pas fatigués ! ». Les années ont passé mais quand j’entends ce slogan, c’est toujours elle que j’entends.

Aujourd’hui je suis en grève, mais je ne ferai rien. Je suis retranchée sur mon canapé, seule, porte fermée.

Je me souviens qu’on a trahi les élèves le jour où ils ont fait un blocus et où nous leur avions promis de les soutenir en leur faisant symboliquement cours sur le parvis. Combien avons-nous été à le faire vraiment ?

On a aussi occupé le lycée pendant plusieurs nuits. Il devenait étrange, ce lieu déserté par les élèves après le dernier cours du soir. Quelqu’un avait réussi à faire venir un journaliste d’une obscure chaîne naissante de la TNT ou du Net dont je ne sais même pas aujourd’hui si elle a vraiment vu le jour. Il n’avait pas le droit de filmer à l’intérieur du lycée, et je me souviens que nous étions tous sortis pour aller à sa rencontre : une trentaine de profs qui ne savions pas vraiment quoi dire, marchant en file indienne pour emprunter l’étroite grille de sortie du passage « piétons », à 23 heures, dans la nuit de la zone industrielle et aéroportuaire déserte. Les autorités de l’époque avaient cru bon de construire là notre lycée, en lisière de nulle part, pour éloigner du Centre Ville ses bandes de jeunes potentiellement incontrôlables. Qu’avons-nous dit ? Des bêtises maladroites sans doute. Nous ne sommes pas toujours tous de bons orateurs. Le sens s’en est perdu, mais nous étions là, une trentaine à avoir froid dans une zone d’activité totalement vidée de ses travailleurs diurnes habituels.

Bien des années plus tard, quand j’ai changé de poste, quitté le lycée, et que j’ai cherché à déménager mes affaires, j’ai retrouvé au fond d’un placard, derrière de vieilles règles jaunes en bois et des calculatrices programmables, le gonfleur du matelas pneumatique que j’avais utilisé ces nuits-là.

Aujourd’hui je suis en grève mais je n’irai ni chanter ni marcher gravement sous la banderole.

J’ai décidé de faire grève pour me préserver. J’ai décidé de perdre un jour de salaire pour faire provision de l’énergie nécessaire à assurer les autres jours. Ce signe est peut-être plus grave que de crier, armée de pancartes, sous les ballons. Ce signe personne ne le verra, et qui pour le compter ?

Aujourd’hui je suis en grève, sur mon canapé.

La difficulté d’être bonne élève – Publié le 28 novembre 2018

_ J’espère ne pas avoir 10 ou 20.

7h48. C’est le petit-déjeuner. La tête dans la compote et le bol de chocolat. Le Petit tripote des gâteaux secs après avoir bu son lait. Le Moyen dévore ses tartines beurrées et postillonne des bruits de moteurs sur la table : il joue aux voitures avec ses cuillères. Mon pain reste suspendu à quelques centimètres de ma bouche ouverte et je fais répéter ma Fille :

_ J’espère ne pas avoir 10 ou 20.

_ A quoi, pour quoi, ma chérie ? A ton évaluation sur les triangles ?

_ Oui. Au début ça fait plaisir d’avoir 10 ou 20, mais c’est toujours pareil. On ne peut pas progresser.

_ Tu ne vas pas faire des fautes exprès ? C’est bien d’avoir 10 ou 20, ça veut dire que tu as tout compris.

_ Oui mais j’en ai marre.

7h53. L’heure n’est pas aux débats. Je lève les yeux au ciel, finis mon pain, envoie les enfants se brosser les dents et jette la plainte de ma Fille avec les déchets du petit-déjeuner.

A la poubelle les vérités gênantes trop clairement exprimées par la bouche d’une enfant.

Il y a trois ans l’école avait proposé aux parents éberlués deux classes de double niveau CP-CM2. Un des arguments du Directeur pour ce mariage improbable, était que les élèves de CM2 ne sachant toujours pas lire auraient la possibilité de réapprendre avec les CP. Que deux classes leur fussent offertes montrait l’ampleur du problème.

Innocente et un peu cruelle comme le veut son âge, ma Fille rit de ses camarades de CM2 qu’elle entend lire moins bien que son frère de CE1. Pourtant ces élèves ont tous de très bonnes notes aux évaluations. Ils passeront en 6ème où ils auront l’opportunité d’être testés et de poursuivre leur scolarité sans que leur appartenance aux statistiques n’entraîne d’aide ni de conséquence.

La Maîtresse note tous les élèves au-dessus de la moyenne, même ceux qui buttent sur les consignes des exercices. Les évaluations sont faciles. Si un contrôle est raté, la Maîtresse le déchire et l’oublie. Elle doit bien faire. Je suis moins généreuse avec mes élèves de lycée mais des Inspecteurs de l’Éducation Nationale nous ont justement proposé une formation destinée à nous apprendre à mieux noter nos élèves, illettrés pour certains, mais néanmoins futurs bacheliers. Il s’agit d’étendre à toute la chaîne scolaire les bonnes pratiques.

Ma Fille s’ennuie. Voudrait-elle relever un défi ? Celui d’une addition de fractions ? Celui de l’accord d’un participe passé ? Celui d’un subjonctif pas même imparfait ? On s’en fiche de ma Fille. Sa mère est prof : qu’elle étudie chez elle si elle veut ! Mais combien d’autres enfants curieux dont on laisse en jachère les jeunes cerveaux avides au point qu’ils ne cultivent pas le goût d’apprendre et qu’ils en perdent l’envie ? Cinq fruits et légumes par jour, mais la croissance et la santé par la découverte et la connaissance alors ?

Cinq exercices de maths et de conjugaison par jour. Suis-je un peu vieux jeu ?

La maîtresse de CE2 me l’avait dit : « avec des enfants issus de ces milieux, on ne peut pas faire plus difficile ». Dans la mesure où le développement du cerveau dans l’utérus doit être sensiblement le même selon les milieux, est-ce à dire que l’apprentissage se fait au sein du foyer et non plus au sein de l’école ? L’Éducation Nationale est-elle officiellement devenue l’Éducation Familiale ?

Trop pauvres, de culture trop populaire ou trop étrangère : on donne peu aux perdants héréditaires. Pour le cacher, on ment. Parqués à 30 par classe de la maternelle au baccalauréat, les enfants, négligés par des professeurs débordés malgré leur bonne volonté, abandonnés dans la masse, ont de bonnes notes sans rien savoir jusqu’à la fin du collège. Au lycée les résultats baissent mais c’est parce que les professeurs n’ont pas encore appris à mieux les noter. Pas d’inquiétude : ils passent quand même tous dans la classe supérieure et ils auront leur bac. Ils seront parfois les premiers de leur famille à l’avoir. La fierté, illusoire, sera de courte durée. Après ? On leur dit qu’ils ne sont pas assez bons pour continuer leurs études dans le Supérieur. Sans doute pas. Mais est-ce leur faute si on ne leur a rien appris entre six et dix-huit ans en leur faisant croire le contraire ? Faut-il en conclure qu’à force de prendre les enfants pour des cons ils le deviennent ? Ignorants, sans université ni compétences, le bac en poche, le vide dans la tête et devant eux.

La pédagogie du caniveau – Publié le 08 décembre 2018

J’arrive au lycée le matin à 9h30. A cette heure là, les quelques deux mille élèves et trois cents personnels divers ont tous été parqués quelque part – salles de classe, salles des profs, cafétéria, infirmerie – à moins qu’ils ne soient encore terrés chez eux ou qu’ils y soient retournés, repoussés pour avoir loupé l’ouverture de la grille aux heures de début des cours.

Je traverse la cour vide et calme avant de commencer ma tournée matinale : photocopieuse, salle des casiers, toilettes, pour finir dans le cagibi qui sert de bureau aux profs de maths. Le lycée n’est pas si repoussant à cette heure de la matinée. Dispersés sur un terrain arboré, ses quatre bâtiments des années soixante dissimulent leur laideur dans une verdure entretenue de la même manière que se passent nos cours : comme on peut.

Avant les intrusions violentes de ces deux dernières années, notre lycée était plutôt côté. Un sanctuaire avec ses pelouses et ses bancs ou cœur des Cités bétonnées. Un lieu dans lequel les élèves pouvaient poursuivre des études secondaires et supérieures, avec une chance de succès.

On a enterré près du potager, pour les 50 ans du lycée, divers objets emblématiques. Lors de la cérémonie s’est retrouvé enfoui le bavoir d’un bébé né de la rencontre sur le site de deux membres du personnel. Symbole de l’union et de la fécondité de notre communauté scolaire sans doute.

En cette période automnale, les seuls êtres qui s’agitent dans la cour à 9h30 sont les agents de service qui ramassent les feuilles mortes. L’envie que j’ai de me joindre à eux est violente. Impossible d’avouer que je voudrais – moi prof, française, blanche, un peu aristocrate dans ce lieu – enfiler une de leurs blouses de travailleurs non qualifiés pour vaquer dehors, dans le calme de la cour déserte, dans l’air humide et frais.

Les minutes passent vite qui me rapprochent de dix heures et du début de mes cours. Un long tunnel jusqu’au soir. Une mascarade.

Certaines classes sont sympathiques : celles avec lesquelles on peut faire le show, celles auxquelles on peut parfois arracher à force de mimiques et de pitreries mathématiques, de ces rires qu’on partage et qui ne nuisent pas au travail, celles avec lesquelles on sent une confiance partagée, des moments de grâce.

Tous les matins je commence avec la pire des classes. Les paumés, les cassés, ceux qu’on garde par pitié, parce qu’on sait que dehors rien de bon ne les attend. On retarde leur chute inévitable.

Je devais les aider, reprendre les bases, les encourager, les valoriser, comme on fait dans les films. Soit je ne suis pas du bois dont on fait les actrices qui crèvent l’écran des fictions scolaires, soit je suis trop petite, balayée par le déterminisme.

La réalité avec la pire des classes est une lutte de tous les instants. C’est une réalité dans laquelle je ne peux pas commencer mon cours parce que les élèves partent pendant vingt minutes aux toilettes et à l’infirmerie, et en reviennent pendant les vingt minutes suivantes. Quand je refuse ils s’insurgent : leur vie, leur vessie, leurs soucis, leur santé, leurs droits, leur liberté. Parce que s’ils restent en classe, c’est pour passer un coup de téléphone important avec leur I-Phone que c’est même pas moi qui leur ai payé, ou pour manger des chips qui craquent dans des paquets bruissants. Parce que d’autres arrivent en retard en provenance directe de la cafétéria avec une gaufre au nutella moitié tenue d’une main, moitié étalée sur la figure. Parce que des filles qui sentent mauvais maquillent leur crasse de rouge en se mirant ouvertement et sans gène dans leur écran de téléphone. Parce que si je demande à celle qui discute en me tournant le dos de se taire, elle me répond ma gueule sur le Coran qu’elle ne doit rien à personne ici, qu’elle parle si elle veut, et que mon boulot c’est de raconter mon cours sans faire chier.

Je ne suis que le larbin des misérables : visage d’une école gratuite qui ne vaut rien. Ce qui a de la valeur se paie.

A ce stade je ne récite plus mon couplet enflammé sur les impôts des braves gens qui financent leur scolarité. Tout au fond du caniveau, ni les mots ni les maths n’ont plus d’impact. J’essaie de ne pas les détester, attristée par le destin que je leur vois, entre saleté, vulgarité, coups et pauvreté. Je regarde ma montre, et je m’accroche à la certitude que les minutes – chaque jour plus longues – passeront qui me sortiront, à la fin de l’heure, de leur fange.

L’inspecteur sous l’horloge – Publié le 21 décembre 2018

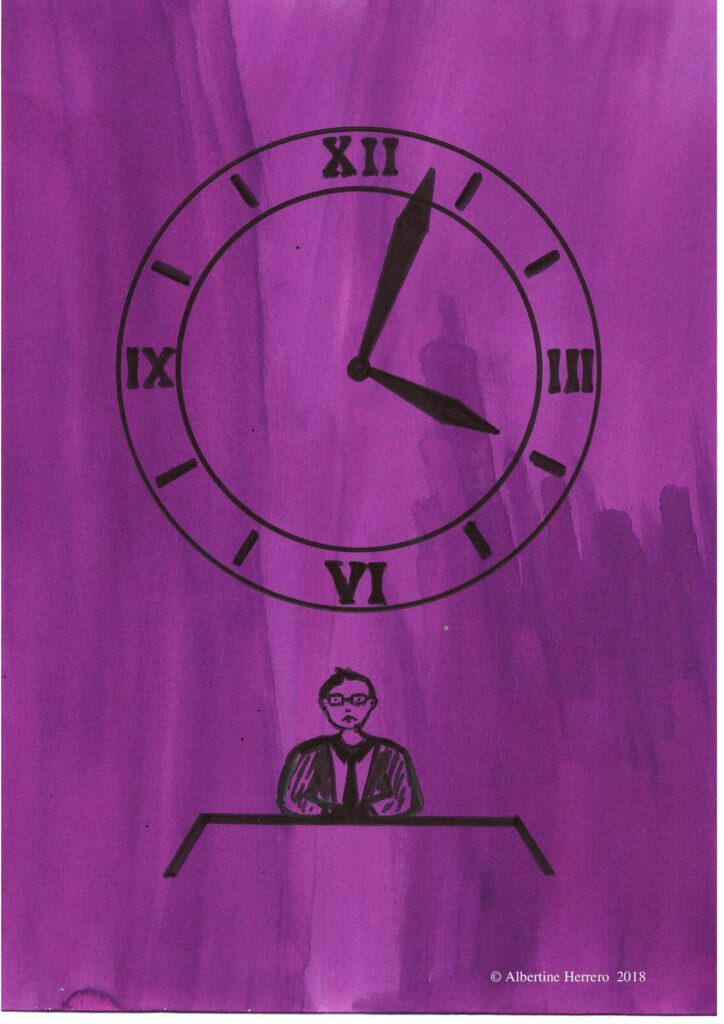

En cette veille de Noël, l’Inspecteur de mathématiques a sollicité notre présence.

Il préside notre assemblée dans notre toute nouvelle salle de réunion. Derrière lui, accrochée très haut sur le mur prune, une immense horloge.

Nous regardons l’Inspecteur, et l’horloge. Nous, quinze professeurs de mathématiques aux motivations diverses :

- Quelques trentenaires qui espèrent les miettes d’une carrière.

- Un enseignant non titulaire – étranger payé au lance-pierres – qui souhaite voir son contrat prolongé.

- Un stagiaire – senior débauché de son labo d’ingénieur – qui ne voudrait pas que son absence nuise à la titularisation supposée assurer ses dernières annuités.

- Un syndicaliste méchant qui pense qu’un activiste averti en vaut deux.

- Plusieurs fidèles qui font ce qu’on leur dit quand on le leur demande.

- Et moi qui suis là parce que le Proviseur m’a supprimé une heure de cours pour que j’y sois : je n’ai ni le droit de prendre mes élèves, ni le droit de filer en douce avant la fin réglementaire de mon service.

La contestation contre la Réforme du lycée gronde, et l’Inspecteur fait descendre sur nous la voix du Maître.

Depuis quarante minutes hélas, nous constatons que la courroie de transmission ne fonctionne que dans un seul sens. A toutes nos questions et remarques, l’Inspecteur répond qu’il ne sait pas et qu’il n’est pas responsable car il n’est pas membre des diverses commissions aux acronymes complexes qui décident de tout. Il ne fera pas remonter nos voix au Maître. Par crainte que la réciprocité ne devienne boomerang ? Je me sens prisonnière au fond d’un puits.

L’Inspecteur n’a pas préparé sa réunion. Sur les écrans immenses des quatre télévisions centrales de notre salle aux murs prune, il déroule un power point du Ministère qu’il n’a jamais regardé. Il déchiffre les graphiques, hésite.

Il y a deux ans cet Inspecteur est venu dans ma classe. Mon cours était prêt comme il l’est chaque jour. Jamais je ne me suis présentée devant mes élèves sans un cours préparé. Jamais – pas même dans la pire des classes* – je ne suis rentrée avec un power point non maîtrisé pour tout bagage.

Conscience professionnelle ? Survie. Mes élèves sont un autre public que quinze profs polis aux motivations diverses qui osent à peine pouffer quand l’Inspecteur de mathématiques butte sur un graphique statistique. Bétonner mon cours a toujours été pour moi la meilleure défense et la seule assurance de ne pas me faire démonter la gueule par des adolescents à la civilité fragile. Inutile de faire preuve d’autorité. Inutile de vouloir les briser. Leur monde est plus violent que le mien : ils savent résister et rendre les coups. Ils auraient le dessus. La seule recette pour la paix est de les occuper, de leur fourrer des exercices entre les dents et jusque dans les trous de nez, de les regarder dans les yeux en leur disant qu’ils sont capables de comprendre, de prendre leur stylo pour les inciter à faire de même. Un flottement dans un cours mal ficelé c’est la faille du stratège, et la guerre latente qui sera déclarée et perdue.

Il y a deux ans cet Inspecteur m’avait demandé : « que faites-vous d’extraordinaire qui pourrait me donner envie d’accélérer votre promotion ? ». Agacée, j’avais répondu : RIEN. Et ma promotion en est restée là.

Un graphique présente maintenant les moyennes de maths au brevet des collèges. Elles vont de 06/20 à 10/20 selon la sociologie des zones françaises. Les élèves des collèges du quartier qui poursuivent leur scolarité dans notre lycée obtiennent des moyennes de 04/20 en mathématiques au brevet. C’est pire que le pire. Trois ans plus tard ils sortent pourtant avec des moyennes de 09/20 en mathématiques au baccalauréat. N’est-ce pas suffisant pour dire que nous sommes extraordinaires, nous les Quinze qui, chaque jour, préparons nos cours et regardons dans les yeux les élèves en leur disant qu’ils sont capables de comprendre ? Jusqu’à ce que – parfois – le mantra devienne réalité ?

L’Inspecteur n’a pas préparé sa réunion. Il ne sait que peu de choses sur la Réforme qui est à peine mieux ficelée en Haut Lieu que ne l’est la présentation qu’il nous en fait. Ses « je ne sais pas », ses « peut-être », ses « on le décide en ce moment » finissent par faire paraître l’Inspecteur chétif et vulnérable. Il se recroqueville sous l’immense horloge.

Les longues aiguilles noires qui se détachent sur le mur prune m’indiquent que l’heure du cours que j’aurais dû donner est passée. Réglementairement libre, j’annonce que je vais chercher mes enfants à l’école et je sors. Pour moi la mascarade des « je ne sais pas » n’a que trop duré. L’Inspecteur sera-t-il blessé ? Serai-je blâmée ? Dégradée ?

Si l’on peut être dégradée au bout de cinq blâmes, comme disait Coluche, moi je m’en fous : je ne suis pas gradée.

* Voir La pédagogie du caniveau décembre 2018

Le mépris – Partie 1 : Bons petits soldats – Publié le 09 janvier 2019

Résolution 2019 : je suis optimiste.

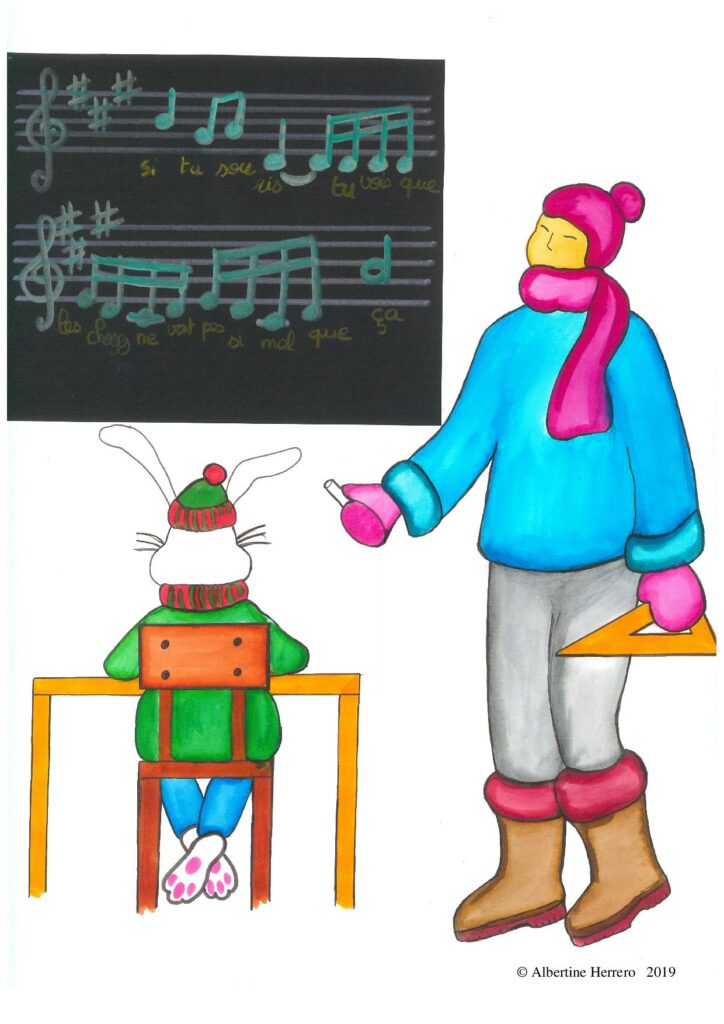

Lundi 07 janvier, jour de Rentrée. J’ai pris la décision d’aborder tout le monde avec le sourire aujourd’hui. Bonne année ! Bonne année ! Je suis privilégiée. Combien d’adultes salariés sortent de deux pleines semaines de vacances ? Combien seront de nouveau en vacances dans six semaines ? Et si – sentant mon enthousiasme – les élèves devenaient aussi enthousiastes ? Je fredonne la chanson des Toons – les joyeux personnages des dessins animés – dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit : « Si tu souris, tu vois que les choses ne vont pas si mal que çaaaa ! ».

Première fêlure. Après avoir salué quelques personnes d’exclamations enjouées, je croise un prof de physique : « Bonne année ! » claironné-je. « Et oui. Plus que sept mois à tenir » soupire-t-il.

Je refuse de me laisser contaminer par cet homme triste qui ne pratique pas Roger Rabbit. J’ouvre la porte du cagibi-bureau des profs de maths. Un souffle glacial me fait frissonner : cette salle n’est pas chauffée. Peu importe, un collègue s’engouffre avec moi qui s’est fait pousser une barbe de Père Noël pendant les vacances. Il en joue : Ho ! Ho ! Ho ! On se marre, on s’embrasse, ça réchauffe. On traite bien de quelques sujets qui fâchent – la visite de l’Inspecteur avant les vacances*, les pensions de retraite que les ans et la belle barbe blanche ne suffisent pas à rendre décentes – mais dans l’ensemble ça va. Il est dix heures et nous ne sommes pas encore usés. Ho ! Ho ! Ho !

Je descends d’un pas alerte retrouver ma classe de Seconde.

Deuxième fêlure. Sans obtenir le silence, je me lance dans une présentation de notre programme de travail qui suscite cet intérêt : « Waala sur le Coran ta mère j’m’en bats les couilles ».

Résolution 2019 : je reste calme.

Un élève parle fort. Je le reprends. Il continue, plus fort. Il me regarde, un regard goguenard assaisonné d’une louche de machisme. Petit caïd croit qu’il pourra devenir Grand parce qu’il évolue dans le sillage des pires ordures de sa Cité. Je le vire de ma salle. Malgré mes démarches et mes appels, je constate qu’aucun personnel du lycée – normalement affecté à la récupération des élèves exclus de cours – n’est présent. Souvent ces gens font tout pour nous dissuader de nous débarrasser des élèves gênants. Ils agissent, pilotés par notre hiérarchie, pour nous rappeler que notre rôle est d’accueillir sans faillir les élèves plus que de les instruire. Un élève parqué en classe est un délinquant en moins dans la rue. Pendant seize ans j’ai appliqué cette règle strictement. Et puis zut. Depuis un mois j’exclus les élèves irrécupérables pour la santé mentale des autres. Alors la résistance administrative, contre moi s’organise. Il arrive qu’on me renvoie le cancre fichu dehors parce que je n’ai pas rempli le petit feuillet rose d’exclusion. Ou parce que je me suis trompée de ligne en le faisant. Ce lundi 07 janvier 2019, tant pis. Je décide de laisser l’élève divaguer dans le lycée, ou sortir dans la rue, au mépris de ma responsabilité et de toutes les règles de sécurité.

A midi les élèves sortent du cours sans avoir besoin de se rhabiller : ils n’avaient pu quitter ni manteaux ni bonnets. Je suis moi-même gelée. De retour dans mon cagibi-bureau je constate que je ne peux pas écrire un mail tant mes doigts sont gourds. J’ai mal au ventre de m’être contractée de froid deux heures durant. Je sors chercher secours, information et chaleur dans la salle voisine : le repaire de repos des profs de physique. Ils ont allumé toutes les plaques de cuisson électriques trouvées dans les labos. Il y en a sur les tables, sur le sol, sous les bureaux. Malgré ce dispositif de fortune, le thermomètre réservé normalement aux Travaux Pratiques de thermodynamique indique 13°C autour de la table où nous mangeons. On mesure 10°C dans le couloir. J’en déduis que la température de ma salle de classe ne devait pas dépasser 12°C. Je demande à la ronde : « Ne devrait-on pas arrêter les cours ? ». Le mangeur qui me fait face répond : « On devrait carrément arrêter ce boulot ». Tout le monde râle mais personne ne bouge, le nez dans la gamelle. Un collègue me suggère de fermer tous les rideaux : ça tient chaud.

Un sentiment de colère me submerge. Nous les profs, nous sommes d’anciens bons petits élèves devenus de bons petits soldats. Je ne veux plus être ça. J’ai froid, j’ai la nausée, je suis fatiguée. Ni le déjeuner ni les plaques électriques ne m’ont réchauffée. Le mépris de nos Institutions qui ont économisé quelques heures d’énergie sur notre dos en n’allumant pas le chauffage assez tôt m’étourdit. C’est pour la planète ? Alors qu’ils commencent par réparer les fenêtres.

Je ne ferai pas cours le ventre serré et les pieds gelés à des élèves coiffés de bonnets.

A 13h j’annonce aux élèves que je n’assurerai pas mes cours dans de telles conditions. Le Proviseur est furieux, il paraît que ce n’est pas à moi de décider d’abord ! Aujourd’hui si.

Résolution 2019 : ne plus me laisser emmerder.

*Voir : L’Inspecteur sous l’horloge Décembre 2018

Le mépris – Partie 2 : Effacés – Publié le 23 janvier 2019

2000 à 2001, stagiaire au lycée Louis le Grand.

2005 à aujourd’hui, professeur en classes préparatoires au lycée du Parc.

C’est ma pause déjeuner, et pour une fois, je ne corrige pas des copies d’une main en déjeunant de l’autre dans le cagibi sans chauffage qui sert de bureau aux profs de maths. Je suis seule.

Désoeuvrée ou vidée par une matinée de show devant des élèves qu’il ne faut pas laisser s’endormir, je me promène mollement sur Internet. Par suite d’associations d’idées et d’intérêts, j’en viens à consulter le site du prestigieux lycée du Parc à Lyon. Je me rappelle un collègue qui a obtenu un poste là-bas, il y a longtemps. Je me rappelle de son prénom mais j’ai oublié son nom. Je le cherche sur les pages de présentation de cet établissement très coté. Il y est. De clic en clic je le retrouve sur LinkedIn.

2000 à 2001, stagiaire au lycée Louis le Grand.

2005 à aujourd’hui, professeur en classes préparatoires au lycée du Parc.

Que faisait-il entre 2001 et 2005 ?

Entre septembre 2002 et juin 2005, il était mon collègue.

Incrédule, choquée, je regarde ces années effacées de son CV.

Aurait-il été honteux, notre lycée du 93, serré sur un CV entre le lycée Louis le Grand et le lycée du Parc ?

Collègue ! Entre septembre 2002 et juin 2005 nous avons partagé la même banquette dans le RER B. Nous avons parlé de ton enfant à naître en regardant ensemble défiler l’immense parking de l’usine PSA d’Aulnay. En regardant ensemble défiler la barre Balzac de la cité des 4000. Ces trajets ont été effacés. Tout comme la barre Balzac détruite en 2011 et l’usine PSA fermée en 2013. C’est cohérent.

Collègue ! Entre septembre 2002 et juin 2005 nous avons plaisanté dans la même salle des profs. Nous avons commenté les mêmes vexations du proviseur. Nous avons débattu de la grève contre la même réforme des retraites en 2003. Ces paroles ont été effacées. Le proviseur est parti depuis longtemps. La grève a été perdue et la lutte oubliée. C’est cohérent.

Collègue ! Entre septembre 2002 et juin 2005 nous avons sympathisé avec le même enseignant écrivain qui – sans nous le dire – notait tout de nos conversations, de nos liens, des mois passés à nous côtoyer. De tout ce que toi tu as effacé, il a fait un livre. Ce livre qui figeait sur papier un an de ma vie et de la tienne n’a pas été réédité. C’est cohérent.

Collègue ! Les autres sont partis aussi. Moi-même j’ai quitté la ligne du RER B pour ne plus attendre, chaque matin dans froid mordant de la gare de la Plaine ouverte à tous les vents, le RER de 7h07. Rares sont les témoins de ta présence pendant ces années dans ce lycée que tu as effacé.

Ta honte me peine. N’étions-nous pas assez bien ?

Sommes-nous à ce point médiocres et en haillons qu’il fallait nous effacer ?

Je suis bien ordinaire et nos conversations furent bien anodines, mais elles furent, et d’autres sont passés dans notre lycée que tu as souhaité effacer : des écrivains, des docteurs, des normaliens, des chercheurs.

Collègue, devenus personnages, nous évoluons ensemble dans les pages d’un même roman. Dans ma promenade méridienne sur la toile, je quitte LinkedIn pour courir vers Amazon où pour quelques euros et parfois quelques centimes, la Marie que j’y suis peut encore rejouer sous les yeux de rares lecteurs, nos mois de jeunesse et d’enseignement communs dont l’oubli et le pilon n’ont pas encore effacé toutes les lignes.

2000 à 2001, stagiaire au lycée Louis le Grand.

2002 à 2005, professeur du secondaire dans un lycée de Seine St Denis.

2005 à aujourd’hui, professeur en classes préparatoires au lycée du Parc.

Marie.

La loi du quartier – Publié le 07 février 2019

Voilà que trois heures de cours sont passées. Sans insultes, incivilités ni incidents, nous avons dérivé des logarithmes, enchaîné des suites et des taux d’intérêt.

Il est 16h et je pousse un soupir, étonnée, comme si après la matinée que j’avais passée, j’avais oublié ce que faire cours était.

Chaque matin je commence avec la pire des classes. L’après-midi je prends d’autres élèves. Normaux. Polis. Qui bavardent un peu mais qui savent ce qu’ils font là. Qui ont un cahier. Qui s’assoient. Qui ne mangent pas. Qui ne tombent pas. Qui ne hurlent pas. Qui ne sortent pas n’importe quand pour pisser ou pour cracher. Des élèves quoi.

Avec les classes de l’après-midi, souvent je me fâche. Je réclame le silence, je menace. Je fais la morale, invoquant le Dieu de l’École Républicaine. Je fais peur, agitant le spectre des bulletins médiocres qui constitueront leurs dossiers de candidature aux études supérieures. Je vexe en disant que bons ou mauvais, j’oublierai tous les élèves dès juillet. Une centaine et plus d’individus que j’oublie tous les ans depuis seize ans.

Parfois je suis réellement excédée. Parfois je me contente de jouer la grosse colère. Parfois j’essaie les blagues. Parfois je me tais. Une fois j’ai chanté. Ce que je fais, c’est m’agiter pour qu’ils ne m’oublient pas dans leur bulle de bavardage. S’ils ne m’oublient pas, il y a des chances pour qu’ils se souviennent de mes logarithmes.

L’après-midi j’ai devant moi :

- Des élèves sérieux qui me regardent fixement et hochent la tête chaque fois que je demande si tout le monde a compris. Et je me sens super forte.

- Des élèves largués depuis le CP qui me regardent avec une confiance mouillée, comme des noyés espérant avoir enfin trouvé en moi celle qui leur jettera une bouée. Et je me sens super fière.

- Des élèves assez doués et très volontaires, pleins de questions et assoiffés de réponses, souvent des enfants d’immigrés tout juste arrivés, qui ont foi dans un avenir passant par l’École. Et je me sens super importante.

- Des élèves fragiles trop prompts à baisser les bras mais qui, sans oser le demander, voudraient qu’on aille les chercher pour leur donner, à la becquée, des miettes de lumières. Et je me sens capable de miracles.

- Des élèves pétillants, bourrés d’humour et de distance qui, quelles que soient leurs performances scolaires, brillent d’intelligence. Et je suis heureuse d’être là pour les connaître.

Je ne les oublie pas tous. Ce n’est pas vrai.

Ces élèves sont plus nombreux que ceux de la pire des classes.

Pourquoi ceux de la pire des classes suffisent à me donner la nausée quand je vais travailler ?

Pourquoi ceux de la pire des classes poussent certains collègues à sortir de toute réserve, de toute prudence et de toute pudeur, au point d’écrire au Proviseur qu’ils n’en dorment plus la nuit et veulent démissionner ?

Ce matin dans la pire des classes, une élève, confortée qu’elle était dans son sans gène et sa mauvaise foi par une vingtaine d’autres, réfractaires à toutes les règles, m’a lancé :

« Ici c’est comme ça. Vous êtes dans notre ville, dans notre lycée. Si vous voulez du silence, allez ailleurs ! A Henri IV ma gueule, et arrêtez de nous donner mal à la tête ».

La loi de la Cité, dans ma classe.

Parce qu’ils ne sont pas dans MA classe et qu’aucune de MES règles ne les touche. Parce que c’est la classe qui est sur LEUR territoire et soumise – dans leur esprit – à LEURS lois. Je suis l’étrangère illégitime, tout juste tolérée, si je ne fais pas chier.

Qui donc gagnera, de mes élèves plus nombreux de l’après-midi, qui espèrent encore en l’École et en acceptent les principes, ou de la minorité animale de mes élèves du matin, imperméables à tous nos codes et discours, à toutes nos sanctions comme à toutes nos promesses ?

Et la loi de la Cité n’est-elle, pareillement, que celle d’une minorité qu’on croirait habiter une autre réalité de cauchemar, où ni notre langage, ni notre sens commun, n’ont cours ?

Sanctions – Publié le 19 février 2019

Pour une fois, au lycée, ce soir je reste tard.

Quatre élèves de la pire des classes passent en commission pédagogique, une sorte de tribunal sans réel pouvoir dans lequel l’élève et sa famille font face au Proviseur et aux professeurs de la classe.

Je suis là sans trop m’expliquer pourquoi. Pour les enfoncer ? Pour témoigner ? Pour faire peur ? Peut-être juste pour les voir.

De quels parents sont sortis ces enfants plein de violence ?

Depuis seize ans que j’enseigne en Seine-Saint-Denis, je ne crois plus aux discours sur les parents démissionnaires dont aiment se repaître les bons parents qui vivent mieux.

Ce soir, les deux premières mères que je vois arriver, discrètes, désolées et voilées, sont de la classe des mères accablées. Chacune l’une après l’autre, elles se tiennent, courageuses, au côté de leur fille. Elles sont désemparées, honteuses devant les profs, les Français, les blancs d’ici, qui exposent, note après note, incident après incident, l’échec de leur enfant. Elles sont blessées de la souffrance de celle qui était dans leur ventre, et qu’elles ont espérée, fêtée, choyée, comme dans toute famille.

La première élève est agressive. La posture de contrition et de bonne volonté qu’elle s’était composée en entrant vole vite en éclats. Elle explose en violence verbale contre moi, puis contre sa mère. La mère encaisse, le coup des mots haineux de sa fille, et le coup de son humiliation devant les juges scolaires. Tous les Professeurs sont choqués de l’intolérable comportement filial. Quelle femme est-elle qui échoue publiquement comme mère, non seulement devant les siens, mais devant nous ? Je ne dis plus rien, mais je comprends que nous avons été pour de brefs instants sœurs d’impuissance en butte aux démons de l’adolescente. Je voudrais dire à cette mère que l’année dernière je faisais cours à sa fille aînée dont le travail et la volonté me réjouissaient. Je voudrais lui dire que je sais que toute faillite n’est pas de son fait. Mais je ne le dirai pas, et qu’importe. La grande sœur, le bac en poche, est à la fac. La petite sœur, entre larmes et colère, nous quitte et sera réorientée.

La deuxième élève cherche ses mots. Elle avoue son impuissance, son incompréhension des cours, sa fuite quotidienne à l’infirmerie ou dans le sommeil en classe, la tête sur la table. Elle s’exprime mal et je réalise pour la première fois qu’elle ne comprend pas tout ce que nous lui disons. Sa très jeune mère qui, de langue maternelle étrangère, se concentre assez bien sur nos paroles, demande à sa fille presque sœur si elle comprend ce que nous lui disons. N’avais-je donc pas remarqué depuis des mois que le vocabulaire de cette élève, née en France et de langue française, était trop réduit pour nous entendre ? Elle pleure, perdue dans ce lycée dont les enseignements la dépassent mais auquel elle s’accroche par peur du sombre inconnu des orientations poubelles. Nous la garderons.

A la sortie les deux mères, qui se connaissent du même voisinage et des mêmes sorties d’école depuis la maternelle se confortent l’une l’autre pour retrouver leur dignité : « c’est à cause des lois françaises qui nous empêchent de les taper tout ça ». Faut-il rire ou s’offusquer ? Sur quels grands chevaux monter ? Je ne ris pas ni ne mets le pied à l’étrier, car enfin, ces mères se sentent dépossédées du moyen d’éducation traditionnelle qu’elles connaissaient. On leur a dit que c’était mal mais sans leur expliquer quoi d’autre mettre à la place. Leurs filles leurs échappent.

La troisième élève entre seule. Aucun parent ne l’accompagne. Elle a seize ans. Elle est grande et bien faite, coquette, elle se sent belle et intelligente. Sans doute l’est-elle assez, mais pourquoi s’est-elle gâchée ? Sa mère vient de téléphoner au lycée. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra plus, pour sa fille unique et gâtée, à qui elle a toujours tout donné, et qui n’en fait qu’à sa tête. Débrouillons-nous avec. Pour garder la face nous acceptons cependant de mener un entretien avec cette seule enfant qui, sans famille pour la tancer ni la soutenir, nous tient tête, bravache. Mère instable, démissionnaire peut-être, déçue, écoeurée, d’avoir tout, trop et mal donné. Notre décision est ajournée.

La quatrième élève se présente avec son père. De lui, elle tient son étrange visage ingrat et masculin. Assise à côté du vieil homme, sa féminité ressort enfin, dans quelques expressions délicates. On sent que ce père peut se mettre en colère, contre elle, contre nous, contre ce lycée injuste qui a regroupé dans une même classe les élèves les plus perturbateurs pour qu’ils s’entraînent vers le fond. Mais ce soir, ce père est calme. Il est là, affaissé, affaibli, vieux ou juste vieilli. Il respire une vie difficile, laborieuse, qui débouche devant nous, sur l’immense déception de l’échec de sa fille. Le menton dans la main, il écoute, tout en paraissant résigné et lointain. Il ne défend pas sa fille, mais il est là, à ses côtés, se demandant sans doute ce qu’il a manqué, et ce qu’elle deviendra. Nous la changerons juste de classe. Et pour elle, j’ose, un peu, espérer.

Tempête de maux de tête – Publié le 14 mars 2019

Le 28 février 2019 dans la Ville où je travaille, un jeune homme de 22 ans a traversé la rue pour se rendre de sa Cité dans la Cité voisine. La police ignore encore la raison de cette folie.

Dans certains quartiers il ne faut pas traverser la rue. Il est des interdits géographiques et des frontières à connaître. Roué de coups pour cette impudence, ce jeune est dans le coma.

Pendant que dans son lit d’hôpital il se bat pour vivre, de chaque côté de la rue, des bandes rivales poursuivent en son nom la lutte. Le lundi 11 mars, profitant de la rentrée scolaire, les bandes des côtés pair et impair de la rue, se sont retrouvées dans le seul endroit où les habitants des deux cités sont mélangés : le lycée. Le soir, un mail du Proviseur nous relatait l’altercation au marteau qui en avait résulté, sur le parvis. Une information comme une autre, une banalité.

Sans plus y penser ce mardi 12 mars à 9h30 j’annotais de rouge quelques copies, quand les hauts parleurs du bâtiment se sont mis à crachoter. Une voix d’homme, un RAP guttural, incompréhensible, haché, qui ressemblait à une plaisanterie. Puis la voix reconnaissable de la gardienne lançant deux mots clairs avant d’être noyée sous le déclenchement de la sonnerie d’alarme : « ppms, confinement ».

Confondant l’alarme incendie et le confinement, des profs contrariés et leurs élèves heureux d’une récréation impromptue, se sont rués hors des salles de cours et dans les escaliers. Paniquée, j’ai fait barrage en hurlant : « CONFINEMENT ! ». Mais soudain peu sûre de ce que j’avais compris au milieu des craquements du micro crachotant, je regardais désespérément mon téléphone portable qui aurait dû afficher le message réglementaire de confinement qu’on recevait si bien lors des exercices d’entraînement. Rien. Rien que le fond d’écran de mes enfants devant l’océan.

Me penchant par une fenêtre j’ai vu la Police entrer et charger : des hommes et des femmes terriblement rapides aux uniformes lourds. Des files d’élèves sortaient vers les points de rassemblement incendie, d’autres allaient se mettre en sûreté dans les gymnases, dans le bâtiment en face je voyais ceux qui se confinaient, écrasés aux fenêtres. Toutes les alarmes se confondaient, tous les exercices – feu, intrusion, danger chimique – se mélangeaient, le chaos était total.

En vingt minutes l’incident était clos, les assaillants en fuite, le blessé secouru. La voix de la gardienne nous autorisait à sortir. Il était dix heures, la fin officielle de la récréation, l’heure du début de mes cours. Je n’avais rien d’autre en tête que l’heure – dix heures – et le début de mes cours. Montée sans élèves dans ma salle de classe, ce n’est qu’au bout de trois quarts d’heure que j’ai compris à quel point j’étais seule. Ce n’est qu’aujourd’hui, deux jours plus tard, que je réalise que je ne réalisais plus rien, prisonnière de mon déni, et descendant enfin de ma tour pour demander au Proviseur la raison de tout ce monde rassemblé, debout dans la cour.

Quinze hommes armés de battes et de marteaux étaient rentrés en découpant une grille, nouvelle et renforcée, comme un vulgaire grillage de fond de jardin. Ignorant les quatre proviseurs et les cinq CPE de notre établissement tentaculaire, par hasard tous présents dans la cour à ce moment là, les agresseurs avaient traversé le lycée, sans plus de regards aux adultes fonctionnaires qu’à des plots sur un parcours de sécurité routière. Arrivés dans la cafétéria, ils avaient sauvagement attaqué au marteau un élève assis là, devant des professeurs venus acheter un pain au chocolat.

Maintenant, tout le monde attendait là, debout dans la cour, que vienne le Recteur ou qu’explose notre colère.

Nous les profs, nous sommes allés nous confiner, mais cette fois en AG, et nous avons parlé, et des élèves sont venus aussi nous parler. Des élèves – filles en majorité – nous ont expliqué quelques bribes de ce que nous ne pouvions pas imaginer : la fatalité de cette vie en Cités. Silencieuse, je regardais ces jeunes filles d’origine diverses, nos élèves, toutes différentes et belles, et cette jeune pleine de grâce au long cou mince, une Audrey Hepburn nord-africaine de seize ans, qui nous racontait comment toutes, elles avaient déjà été témoins de lynchages et de morts violentes, là dehors, dans la rue. A quarante et un ans, je n’en ai jamais vues.

J’ai compris, les heures, les jours passant, que je n’aurais pas pu faire cours à dix heures. Je devrais protester, me battre, rejoindre les mouvements naissants des collègues qui sortent du cauchemar en militant. Ma tête me fait mal. Mes yeux, mes dents, mes oreilles, tout cogne dans un masque serré qui comprime mon crâne. Honteuse, inutile, en échec, je m’enfonce sous ma couette, protégée pour quelques jours par un arrêt maladie et par une invisible barrière de cachets.

Mardi, devant le Recteur, la Vice présidente de Région et toute une armée de cravatés venus quelques heures plus tard nous écouter sans rien pouvoir nous proposer, j’avais senti que leur présence exceptionnelle était pire que l’indifférence habituelle : la preuve que nous étions perdus. Et j’ai pleuré.

Un bon ouvrier – Publié le 18 mars 2019

Le bon ouvrier se reconnaît à ses outils.

Le bon écolier tient ses cahiers propres, son matériel en quantité suffisante, et ses « crayons de bois » taillés. Le bon prof est presque toujours un bon écolier qui a grandi. Il tient ses cahiers de textes propres, ses photocopies en quantité suffisante, et ses copies consciencieusement corrigées.

L’antagoniste du bon ouvrier est « la Marie brasse beurre ». La Marie brasse beurre connaît tout. Elle a une expérience et un avis sur tout. Elle fait tout, tout vite et tout mal. Ses stylos bavent, elle ne sait pas coller droit une feuille sur la page d’un cahier, et ne dispose jamais les lamelles de pommes de ses tartes en cercles concentriques. Les Maries brassent beurre m’agacent.

Le bon prof, s’il a en plus été formé aux mathématiques, est certainement un peu maniaque. Il a besoin que le résultat de son travail soit régulier comme un carrelage bien posé, lisse comme un mur soigneusement enduit et poncé, propre comme un plan de travail mille fois lessivé. Il a besoin d’être satisfait de son ouvrage. Il a besoin de croire que quelque chose sur Terre tournerait moins rond si son cours était moins bon.

En devenant prof, j’ai partagé cette obsession du travail soigné du bon ouvrier. « Madame Herrero est une enseignante très sérieuse et rigoureuse qui dispense un enseignement de qualité » notait mon proviseur. Bonne fifille va.

Le bon prof écrit des cours structurés en petits a et petits b dont les photocopies à compléter en classe sont régulièrement perdues, déchirées, gribouillées, oubliées. Il arrive aussi que les copies longuement annotées, barbouillées de remarques et d’explications rouges que le bon prof pensait fondamentales, soient abandonnées sur la table après le départ des élèves, ou mises à la poubelle (un geste toujours éco-citoyen), ou se retrouvent sur les marches des escaliers, piétinées (c’est nettement moins bien).

Le bon prof se pose beaucoup de questions pour couper les grosses difficultés en petits morceaux digestes sans mâcher pour des cerveaux peu affûtés. Il finit par cuisiner des bouillies de dérivées, des purées d’exponentielles complexes et des compotes d’intégrations par parties. Malgré ce menu parfois réussi, à la fin de chaque cours l’ardoise mentale des élèves s’efface en même temps que le bon prof – bon élève, bon ouvrier – efface son tableau. Et c’est ainsi qu’au fur et à mesure des années s’efface aussi toute la fierté de bon ouvrier.

A l’oral du CAPES j’avais tiré deux sujets : la construction du logarithme népérien, et la notion de probabilité. Mais ni les logarithmes ni les probabilités ne sont – au quotidien – d’une grande utilité. Ils ne sont qu’une sorte de décor ou de fond sonore sur lesquels les vraies questions s’imposent avec violence. Dans cette réalité diplômes de maths et rigueur scientifique sont hors sujet.

Chaque jour les outils dont j’aurais besoin sont ceux que je ne possède pas et que je ne saurais pas manier : ceux de travailleur social, de médiateur, d’éducateur, de secouriste, de pompier, de policier, de vigile, de psychologue, d’avocat, d’aventurière de Koh Lanta. Chaque jour j’échoue parce que je ne les ai pas, et parce que le CAPES ne les demandait pas. Chaque jour je porte la culpabilité de n’être que moi, une prof de maths dépositaire d’un savoir dérisoire que je ne sais plus transmettre avec mes seuls outils d’ancienne bonne écolière.

N’est-ce donc pas suffisant de connaître les logarithmes, les probabilités et d’écrire de jolis cours avec des petits a et des petits b ? Je me demande chaque soir si j’aurais pu mieux faire et si l’on attendait de moi que je sois l’héroïne de cette journée : devant cette élève en souffrance qui m’a insultée ; devant celle qui ne peut pas faire de maths car elle ne sait pas lire ; devant celle qui fait un malaise en classe parce que toutes les pathologies sont exacerbées par une grande précarité ou par des harcèlements répétés ; devant celui qui n’étudie plus depuis qu’il est englué dans les trafics de sa Cité ; devant un marteau ; pendant une alerte ; au cours une AG de profs en colère dans laquelle il faudrait avoir du charisme, de la combativité et plein d’idées.

Un de mes élèves a reçu la semaine dernière un coup de couteau dans le ventre. Dans la rue. Encore. On n’attend pas de moi que je le sauve : d’autres s’en sont chargés. Juste que je lui photocopie des cours le temps qu’il change de lieu, de lycée, de quartier. Je saurai le faire. On ne me demande pas d’être extraordinaire : seulement d’appuyer sur un bouton vert.

Le gué normand – Publié le 19 avril 2019

En milieu de semaine, en pleine période scolaire, je regarde, depuis la fenêtre de ma chambre d’hôtel, le port de Ouistreham.

Mon Fils le Moyen, allongé dans l’un des deux lits jumeaux, dort. J’écoute sa respiration régulière. Ce fut une décision libératrice : profiter d’une occasion, de mon arrêt maladie et – sommet de la transgression jouissive jusque là jamais commise – faire manquer un jour d’école à mon fils.

J’ai été débarquée, exfiltrée du lycée. Par des médecins, par le proviseur adjoint, par des collègues. J’ai d’abord refusé, je n’ai pas compris. Le burn out n’est-il pas réservé aux importants financiers des tours de la Défense ? Quant au stress post-traumatique, il est absurde qu’il me concerne, moi qui regardais dans l’après-midi un ancien combattant chenu et souriant, accompagner au musée du débarquement d’Arromanches ses petits enfants.

J’ai honte mais je suis soulagée.

Je n’ai pas honte d’avoir perdu le combat, mais j’ai honte de l’avoir abandonné. Je n’ai jamais cru que je pouvais le gagner, mais je pensais que je mourrais en combattant. Par fierté et aussi par fidélité à une cause, à des élèves et à un territoire – en détresse mais bouillonnant de vie – qui avait fini par m’imprégner et par me retenir.

J’imaginais que je resterais sur le pont pendant le naufrage. Je pensais que je coulerais, non pas avec l’Éducation Nationale, mais avec l’Éducation Nationale en Seine Saint Denis. Mes collègues continuent de se battre en première ligne, sur tous les fronts : contre le désintérêt pour l’apprentissage, contre la perte de foi dans les diplômes, contre la pauvreté, contre les braqueurs armés de marteaux, de hachoirs et de couteaux, et contre les décideurs qui réforment, qui économisent, qui numérisent les livres et qui envoient en centres de rétention les pères sans papiers des élèves que nous essayons de raccrocher. Le grand écart du fonctionnaire d’État qui doit servir et obéir, mais qui n’en pense pas moins, et qui ne sait plus si les pires coups viennent d’en haut ou bien d’en bas.

Mes collègues coulent en se battant comme je le faisais depuis des années. Mais le 15 mars alors que je touchai le fond, consciente, consentante et les yeux ouverts dans ce noir, mon corps a refusé. Il a donné un coup de pied, violent, pour remonter.

Un refus irraisonné de rester liée par le fond à l’épave. Une pulsion vive mais lâche pour me tirer, pour sauver ma peau, tourner le dos, partir, fuir, oublier. J’ai battu des bras et des jambes, j’ai crié et pleuré pour remonter à la surface, rattrapée et tirée sur la plage par des médecins dont je n’attendais pourtant aucune aide. Allongée là, fatiguée, je me repose. Et dans la nuit calme, je regarde les lumières du port de Ouistreham.

Le quai de Ouistreham est le titre d’un livre que je lisais il y a quelques mois sans imaginer la résonance particulière qu’il aurait pour moi ce soir. Son souvenir me surprend en flagrant délit d’école buissonnière dans ce port qui m’apparaît plutôt comme un gué où il me faut un instant m’arrêter. Une barrière mentale – subite, incompréhensible et pourtant réelle – m’empêche de retourner enseigner dans mon lycée et le choix me reste entre deux rives : la mutation ou la démission.

En 2009 la journaliste Florence Aubenas se fait passer pour une quinquagénaire sans qualification ni expérience professionnelle. Se disant récemment séparée du conjoint qui l’entretenait, elle cherche un emploi, n’importe quoi. Tel est l’argument de son reportage : Le quai de Ouistreham. Dix ans plus tard je ne peux m’empêcher de sourire à l’idée que je vais aussi emprunter pour la première fois ce chemin de la recherche d’emploi.

La reconversion chez les profs est un objet de désir et de peur. Un fantasme évoqué, soupiré en petits groupes à la récré.

Je n’ai jamais cherché de travail. Je n’ai jamais rédigé de CV. J’ai passé un concours à vingt-trois ans et j’ai travaillé, là où on m’a dit d’aller, avec les élèves qu’on m’a donnés, débitant les programmes qu’on me demandait de débiter. Dix-huit ans que ça dure et que tous les vingt-sept du mois le salaire tombe sans retard ni surprises, comme une gamelle qu’on remplirait sans y penser d’un geste routinier.

Dans quelques mois peut-être la gamelle du vingt-sept restera vide face aux emprunts immobiliers à rembourser. Pourquoi ne suis-je pas terrifiée ? Parce que des médecins m’ont offert le temps d’un repos sur le gué.

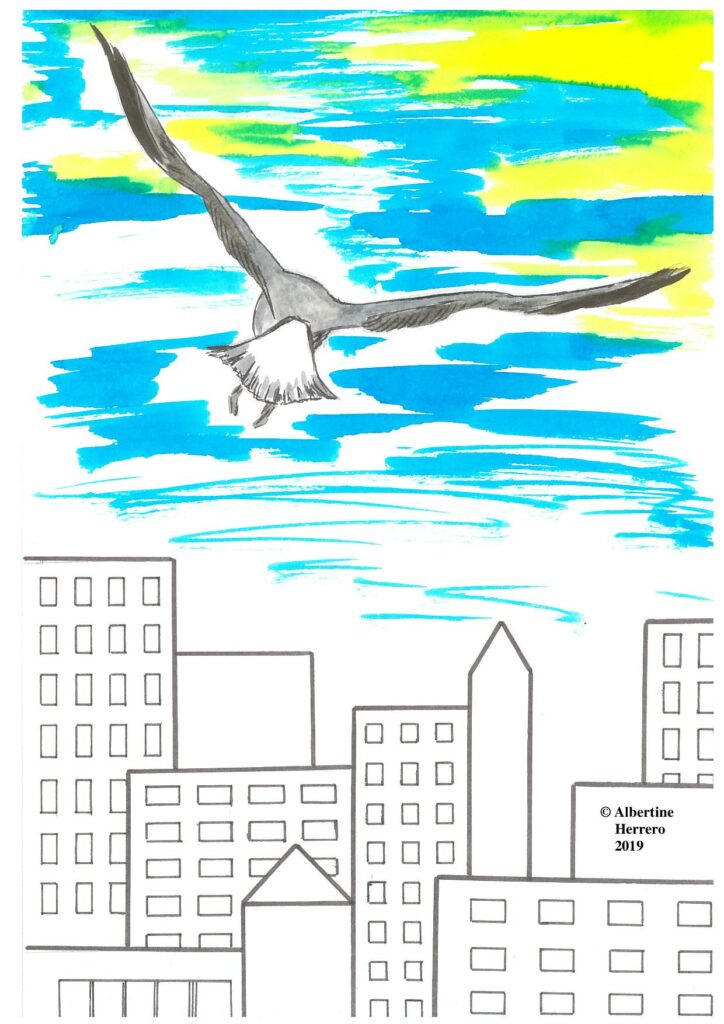

Le goéland – Publié le 24 mai 2019

Je suis un goéland.

Pour la cinquième fois depuis mon burn out au lycée, je suis assise dans le canapé trop profond de MA psy.

Enfin j’ai une psy. Et même deux : en cologue et en chiatre.

Un mari. Un appart. Une voiture. Des emprunts. Des enfants. Une psy. Deux psys. La complétude. Mon apogée ?

Le fameux divan de la psy (cologue) est inconfortable. Devrais-je m’y allonger ? Il est en cuir. Du genre à coller quand il fait chaud et à crisser quand il fait froid. Il est inconfortable à mes jambes courtes. Assise au fond, mes pieds ne touchent pas terre. Assise au bord, je me sens empruntée, à peine posée, comme le cul sur un chardon.

Après des premières séances très pratiques pour organiser mon exfiltrage du lycée, nous entrons dans ce que j’imaginais être le vif d’une séance psy : l’interprétation de mes rêves. Je m’y prête volontiers. J’y crois moyen mais j’ai envie de faire plaisir à ma psy. Je lui suis très reconnaissante de m’avoir sortie de ce qui devenait mon enfer scolaire. Je lui dois beaucoup. Le moins que je puisse faire en retour est de la laisser jouer à Freud avec moi.

Est-ce une comédie ? Faisons-nous semblant toutes les deux en croyant l’autre sincère ? Je ne sais pas, mais, adolescente, j’avais adoré L’interprétation des rêves de Freud. J’y voyais un intéressant mécanisme, curieux à observer, démonter et remonter.

Me voilà donc à raconter mes rêves à une bienveillante quinquagénaire qui les interprète avec une facilité et une rapidité surprenantes. J’avais gardé l’impression que l’interprétation des rêves était plus compliquée.

La conclusion ne se fait pas attendre. Il ressort d’un récent cauchemar que je suis un goéland qui s’est brûlé les ailes, sans doute aux feux de poubelles des protestations lycéennes.

De sales bêtes les goélands.

Pendant que je me regarde complaisamment le nombril – ou le poitrail – pour 50€ de l’heure afin de savoir s’il vaut mieux être un goéland qui sent le roussi qu’un moineau tombé du nid, mes collègues continuent la lutte.

Je reçois toujours les mails des sections syndicales de mon lycée. J’en efface beaucoup. Un seul me reste en tête : celui d’un collègue s’insurgeant contre la faible mobilisation des professeurs de notre établissement face aux violences, aux réformes et à la misère. Avons-nous oublié nos élèves ? Refusons-nous de nous battre pour eux ?

La psy me caresse dans le sens des plumes. Je devine que son boulot est de me faire oublier que je ne suis plus capable d’aller bosser, que j’ai lâché mes Terminales à deux mois du bac et échoué avec la pire des classes. Elle me passe de la pommade à cicatriser l’estime de soi en couche épaisse.

Contre ma cuisse sur le canapé qui craque j’ai posé mon sac. Mes yeux s’attardent sur le livre qui en dépasse : Hommage à la Catalogne de Georges Orwell.

Décrochant du discours flatteur de la psy, mon cerveau capte soudain violemment une similitude entre les phrases amères de mon collègue et la guerre d’Espagne vécue par Georges Orwell : celle d’une apparente absurdité.

Pendant la guerre civile espagnole, syndicalistes et communistes se sont combattus alors qu’ils appartenaient au même camp des républicains et luttaient apparemment pour un même but : la victoire contre Franco.

Fonctionnaire d’État, je combats les réformes d’un ministère qui m’emploie – tout en appliquant par ailleurs ses programmes et ses lois. Apparemment nous luttons pourtant ensemble dans le même camp et pour le même but : l’avenir de la jeunesse. Je suis serviteur public d’État qui ne sait plus qui servir, du public ou de l’État, quand les intentions et les valeurs divergent. Qui donc est l’ennemi des élèves ? Qui ment ? Qui se trompe de voie ?

Les républicains espagnols ont perdu la guerre et la tête me tourne.

Mon goéland aimerait pouvoir déployer ses ailes à mille lieues de ces conflits.

Bienvenue au rectorat – Publié le 11 juin 2019

Aujourd’hui j’ai rendez-vous au Rectorat.

Le 28 mars, la psychologue m’a dit que je ne pourrai plus retourner travailler dans mon lycée. Ce que je croyais être un congé d’un mois s’est transformé en gouffre.

Non que je sois impatiente de retourner faire le clown triste devant mes classes, non que je n’aie pas auparavant rêvé d’arrêter, mais enfin, il faut bien avoir une identité. La mienne est d’être prof et mère. Je perdais brusquement la moitié de ma vie.

J’ai appelé la direction des personnels de mathématiques du Rectorat, la DPE 10, et personne n’a été surpris : « Vous avez vu où vous enseignez aussi ? » Je n’arrivais pas à y croire : je me tournais vers la DPE 10 comme vers une mère, je voulais qu’elle me réaffirme un sentiment d’appartenance à une famille professionnelle qu’on me disait ne devoir bientôt plus être la mienne, et je découvrais que le Rectorat SAVAIT qu’on nous sacrifiait. Il me semblait tout à coup que mes collègues et moi étions les derniers naïfs à croire que notre lycée était encore un lieu d’enseignement et que nous avions encore un vrai métier. Le reste du monde n’était-il pas en train de rire, penché sur notre cage, amusé de notre aveuglement à faire tourner sur place notre roue comme si nous allions, par nos efforts, nos cours, nos copies corrigées à l’heure et notre foi, avancer ?

Il faut des imbéciles qui acceptent de faire tourner la roue.

Aujourd’hui j’ai rendez-vous au Rectorat. La ligne du métro 8 n’en finit pas de serpenter, de s’arrêter, de sonner, de repartir. Le trajet me semble plus long que l’attente – deux mois et demi – entre la demande et l’obtention d’un rendez-vous au service académique des ressources humaines.

A l’entrée du Rectorat on me demande ma carte d’identité pour l’échanger contre un badge visiteur. Mon badge visiteur porte le numéro 93. Je me demande si c’est une blague.

J’attends au huitième étage, dans un long couloir sans fenêtre. Tout est calme. Moquette bleue, chaises molletonnées alignées des deux côtés pour attendre aux portes des bureaux. Parfois une porte s’ouvre, des agents sortent, circulent discrètement, nous saluent – nous qui attendons sur les chaises – avec la douceur qu’on accorde aux malades. Une femme passe, un mug isotherme coloré et designé à la main. Peut-être un cadeau de fête des mères. Une photocopieuse ronronne.

La femme qui me reçoit est d’une grande bienveillance. Elle a imprimé mon CV qu’elle ne semble pas avoir eu le temps de lire, mais elle m’écoute. Oui, elle connaît mon lycée. Non, elle ne juge pas ma défaillance. Elle prend des notes et m’abreuve de sigles que j’essaie d’intégrer : CFP, CPF, DAMESOP, DAFPEN, CMO, CML.

Je peux demander une mise en disponibilité d’un an – un an de congé sans solde – mais je ne l’obtiendrai pas parce que le Rectorat manque de profs de maths. Je peux demander un an de congé formation, mais je ne peux pas demander de financement pour une formation d’un an, or une formation d’un an coûte 8000€. Je peux demander le financement d’une formation courte, mais sans congé pour la suivre. Je possède un compte personnel de formation mais il n’est abondé que depuis le 1er janvier 2018, donc toutes mes années de travail ne me donnent droit qu’à vingt heures de formation payées. On apprend quel métier en vingt heures ? Prise au piège.

La jeune femme compatissante assise devant moi ne veut pas me laisser partir avec l’unique vision de cette impasse. Je peux, me dit-elle, demander un poste au Rectorat, avoir mon mug isotherme et prendre la ligne 8 tous les jours. Il est possible aussi me reclasser sur un poste administratif de catégorie B ou C tout en me gardant mon salaire de catégorie A. L’Éducation Nationale n’abandonne pas ceux qu’elle a brisés.

Mais je ne veux pas être brisée ni reclassée. Je ne veux pas de pitié ni de placard médicalisé pour profs déprimés et vidés. A quarante et un ans je veux apprendre et exercer un autre VRAI métier. Je ne suis pas morte.

A midi ligne 8 qui me ramène chez moi, remplie de musiciens mendiants et de bouffeurs de sandwichs odorants, est interminable. Un marteau dans ma tête a repris son travail. A la maison pourtant un superbe bouquet de roses et de pivoines m’attend dans l’entrée. Mon Fils le Petit court vers moi excité : il a vu ce bouquet chez le fleuriste du quartier et l’a voulu pour sa maman. Il est si content ! Ce n’est pas la fête des mères, ni mon anniversaire, mais si je suis une prof de quarante et un ans brisée et prise en pitié pour être reclassée, je me dis que s’il fallait perdre la moitié de ma vie, j’ai perdu celle qu’il fallait perdre, et gardé la meilleure. Sans regrets.

L’école bleue – Publié le 02 juillet 2019

Ce matin j’ai rendez-vous avec le médecin des personnels de l’Éducation Nationale.

Un gentil monsieur à l’accueil me demande si c’est la première fois que je viens. C’est la première fois. Depuis deux mois j’ai l’impression d’enchaîner les premières fois. J’ai travaillé dix-sept ans pour une administration que je n’avais jamais rencontrée. Je suis passée de l’autre côté du décor. La marionnette est cassée. Dans l’espoir d’être réparée, elle sort de la scène et rencontre enfin ses créateurs.

Tout le monde sourit et parle doucement. Dans les coulisses les gens sont bienveillants. On va prendre soin de moi. Je repense à ma récente visite aux ressources humaines du Rectorat*. Ici les bureaux sont encore plus silencieux, plus lumineux, plus douillets. La moquette est plus épaisse. Une cuisine coquette est aménagée dans un recoin. Une femme discute du sandwich au saumon dont elle fera son déjeuner. Onze heures, il est un peu tôt.

On me donne un questionnaire rose à compléter : « Est-ce la première fois ? » Je me demande si les gens qui travaillent là sont d’anciens profs déprimés reclassés par les RH du Rectorat. Dans ce cocon j’étoufferais.

Le médecin des personnels vient me chercher à 11h15. C’est une quinquagénaire replète aux gestes lents. Son regard est compatissant. D’elle, émane un léger ennui.

Elle me fait asseoir et me demande si c’est la première fois. Elle prend des notes. Elle me dit que je suis malade, que j’ai le temps, que deux mois c’est trop court. Je ne dois pas songer trop tôt à mon avenir professionnel, je dois me reposer : un an, deux ans, trois ans, qui sait ? La marionnette est vraiment broyée : « Ce n’est pas une angine que vous avez ! »

Pas de hâte. Je ne suis pas en état de prendre des décisions. La mutation que j’envisage dans une autre académie ? Une bêtise ! Mon problème n’est pas un problème de lieu : c’est un problème de SOIN. Quand je serai guérie je pourrai rejouer mon rôle en Seine-Saint-Denis. L’Education va bien. C’est moi qui suis mal en point.

NON ! Je lui réponds un peu vivement que je n’y retournerai pas : une révolte qui peut passer pour de la panique. Ma voix monte-t-elle dans les aigus ? Je suis anxio-dépressive et post-traumatisée après tout, c’est normal.

Ne sait-elle pas ce qui se passe dans mon lycée ? Les agressions, les bandes armées, les intrusions, les blessés ? « Si, si, j’ai lu votre mail », me dit-elle. Abasourdie j’en perds le sens de la répartie. Mon mail ? Comment peut-elle ne connaître la situation dans laquelle mon établissement se débat depuis trois ans, QUE par mon mail ? Ne lit-elle pas le Parisien ? Ne regarde-t-elle pas BFM TV ? N’est-ce pas son administration qui nous a fermé une journée en mars ? N’est-ce pas notre Recteur, notre Présidente et notre vice Présidente de Région qui se sont déplacés plusieurs fois cette année dans mon lycée ? N’est-ce pas son service qui nous a envoyé deux fois entre février et mars une cellule psychologique ? N’est-ce pas de l’argent public qui nous a payé cet hiver des caméras et des grilles qui ont sauté sous les coups des premiers agresseurs décidés ? Ne voit-elle pas le monstre que nos institutions ont créé ?

« Et un autre établissement dans la même ville ? » propose-t-elle. Incrédule je lui rétorque que c’est un problème de ville, pas d’école. Un de mes collègues s’est fait tabasser dans le collège d’à côté. Dois-je aller l’y remplacer ? Et même si moi je passe au travers des coups, puis-je supporter de voir mes élèves, à tour de rôle, blessés, hospitalisés ?

Calme, le médecin, me redit de ne pas me précipiter. Elle me dit que j’ai des droits, dont celui de bénéficier du dispositif de l’école bleue. L’école bleue est une chance qui me permettra, pendant mon arrêt maladie, d’aller retravailler pour me réhabituer. L’école bleue c’est « remettre en situation d’enseignement le professeur malade ».

Ce médecin est-il un bisounours ou un monstre froid sans âme appliquant les directives d’une académie déficitaire qui sucera jusqu’au sang ses fonctionnaires ? J’ai le droit de bénéficier d’une « remise en situation d’enseignement », pendant mon congé maladie, après dix-sept ans d’enseignement en Seine-Saint-Denis ? Je suis une des enseignantes les plus expérimentées de cette académie de débutants mutés là sous la contrainte. Qui pour me réapprendre à enseigner ?

J’ai horreur du bleu. Je ne m’habille en bleu que parce que je n’ose pas m’habiller en jaune. Même le ciel bleu trop uni me lasse. Veulent-ils donc juste mettre un pansement sur mes bleus avant de me renvoyer crever là-bas ?

La femme en souriant, le regard vide, me donne un dépliant sur l’école bleue et m’invite à sortir. L’ascenseur ne me ramène pas à l’accueil et je ne dis pas au revoir au gentil monsieur : le bâtiment crache directement les sortants sur la rue. Mon rendez-vous est fini : à 11h30 une porte coulissante au bout d’un couloir aveugle me vomit sur le trottoir.

Second degré – Publié le 04 août 2019

Je me galère chez Leclerc avec mes deux listes de fournitures scolaires : pour le CE2 et pour la 6ème. Tandis que la liste pour le primaire est la même tous les ans, je découvre celle, complexe, du collège. Je réalise que la haine que nous, les profs, inspirons souvent, ne naît pas seulement des grèves et des vacances.