Voici mon premier roman, Un kilomètre, publié dans ce blog au rythme d’un chapitre par semaine environ entre le 20 novembre 2021 et le 14 juin 2022. J’espère que vous ne vous ennuierez pas.

Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site associatif des édition 999 à partir du lien suivant. N’hésitez pas à laisser un commentaire, merci !

https://www.edition999.info/Un-kilometre.html

Chapitre 1

À l’issue de la crise du coronavirus – cette maladie qui avait tenu les gens enfermés chez eux pendant des mois dans le but d’éviter les contaminations par contact – les dirigeants de tous les pays du monde étaient, sans doute pour la première fois de l’histoire de l’humanité, tombés d’accord sur un point : le confinement des habitants avait été une expérience étonnamment positive. On avait bien essayé à la fin de l’année 2020, puis au cours des années 2021 et 2022, de redonner aux gens leur liberté, mais l’échec avait été flagrant. Les centres de vaccination coûtaient cher. Certaines personnes portaient mal, ou de mauvaise grâce, le masque supposé éviter la dispersion de leurs virus salivaires. D’autres ne voulaient pas comprendre qu’elles avaient le droit de sortir travailler et consommer dans les magasins, mais pas franchement celui d’aller manifester contre la pollution, le retour du nucléaire, les réformes des retraites, la 5G et les décisions du gouvernement. Des artistes râlaient que la culture avait été sacrifiée et voulaient retrouver une place qu’on était bien contents d’avoir réussi à leur enlever. Même la réouverture enfin votée des bars, et la mise en place d’une coupe du monde de foot tous les trois mois, n’avaient pas complètement déridé les contestataires, les pisse-vinaigre et les pisse-froid.

Décidé à contrecœur pour des raisons sanitaires, le confinement se révélait être une solution aux maux du monde. Non seulement les gens, qui avaient éliminé de leur vie embrassades, accolades et postillons, n’attrapaient plus le virus, mais encore, ils ne se tuaient plus sur les routes, ne se tapaient plus dessus le 14 juillet et le 31 décembre, ne se querellaient plus devant un verre au comptoir et ne tombaient même plus malades de rien du tout tant ils avaient peur d’aller à l’hôpital.En outre, depuis des années, des scientifiques criaient que le réchauffement climatique entraînerait à plus ou moins brève échéance le dégel du permafrost et libérerait ainsi de leur cage de glace, de nombreux virus, anciens et mal connus, qui feraient de l’humanité la proie de pandémies sans fin. Puisque les virus tueurs devaient se succéder, autant prendre les devants et rester confinés.On endormit donc les vaccins, et du même coup la contestation anti-vax. On dédommagea les laboratoires pharmaceutiques qui s’orientèrent fissa vers un développement à grande échelle des anti-dépresseurs, des anti-insomnies, des anti-ennui, des anti-noirceur, des anti-muscleflasques et des anti-graissentrop.

Au début de cette décision mondiale, des voix avaient bien essayé de hurler au meurtre économique : des restaurateurs s’étaient suicidés, des acteurs au chômage avaient rendu fous leurs voisins en déclamant des tirades qui n’attendaient plus de réponses sur leurs balcons, et les coiffeurs torturaient leurs chiens par des teintures et des shampooings sans fin. Assez vite pourtant, il était apparu qu’on pouvait compenser la baisse du commerce et la chute des ventes d’automobiles, désormais inutiles. Alors que certaines entreprises étaient ruinées, d’autres se révélaient florissantes. Les commandes de matériel informatique explosaient, les concepteurs de réalités virtuelles s’enrichissaient, le nombre des livreurs et des chauffeurs routiers, restés seuls maîtres des routes, augmentait sans cesse, et des petits malins vous vendaient sur Internet des régimes, des conseils et des tutos pour s’épanouir entre quatre murs.

Le vieux business se portait mal mais un autre business régnait déjà. L’argent est mort ? Vive l’argent ! De plus, si la situation continuait, les États pouvaient espérer faire des économies plus grandes qu’ils n’en avaient jamais rêvé : plus de casse de mobilier urbain dans les manifestations qui resteraient toutes interdites, ni de fêtes populaires et coûteuses pour les pouvoirs publics comme la fête de la musique. Les écoles qu’on avait fermées, puis rouvertes, puis refermées, étaient définitivement closes. Plus d’établissements scolaires à construire ni à entretenir, plus d’agents municipaux affectés à la sécurité des passages cloutés à 8 heures et à 16 heures. Les factures fondaient et les finances des collectivités locales souriaient. Quant aux profs qui pesaient lourdement sur le budget national, leur nombre avait été largement divisé par deux ou par trois quand ceux-ci avaient pu dispenser leur savoir, non plus en chair et en os devant leurs élèves, mais par écran interposé, à cinquante adolescents comme à cinq cents, indifféremment.

Le confinement éliminait d’un coup le gaspillage, les grévistes et la contestation.Les parents d’Armelle étaient professeurs de mathématiques. Quand le virus se fit moins menaçant à partir de l’automne 2020, ils retrouvèrent leurs élèves et le chemin de leur lycée. En même temps que se remplissaient de nouveau les salles des profs, ressurgirent les frémissements de revendications syndicales. On réclamait plus de moyens, plus d’heures de soutien, plus de masques, plus d’infirmières, moins d’enfants par classe, de meilleurs salaires. Tout ça devenait déplaisant.C’est ainsi qu’il fut décidé au retour des vacances d’hiver de février 2023, que les enseignants, râleurs, gauchistes et fainéants, exerceraient de nouveau leur métier à distance. Il devenait alors logique qu’un seul des deux parents d’Armelle conserve son emploi, ou alors qu’ils travaillent tous les deux, mais à mi-temps. Dans tous les cas on leur annonça qu’un seul salaire leur serait désormais versé. N’allaient-ils pas d’ailleurs économiser sur la voiture, l’essence et les vacances en restant chez eux ? Le confinement offrait du temps libre, réduisait l’aliénation des travailleurs et luttait contre la société de consommation.La nouvelle du reconfinement perpétuel – ainsi vendu comme porteur d’idéal et d’avenir meilleur – fit assez peu de bruit. Après plusieurs mois, les habitants du monde avaient pris le pli, et surtout, ils avaient peur de la maladie. On avait logé, ou du moins caché, parfois dans des établissements scolaires désaffectés, tous les sans-abris. On se félicitait de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules thermiques ne roulaient plus et les bateaux de plaisance amarrés sans espoir de voguer, ne déversaient plus leurs poubelles à la mer. Les oiseaux étaient revenus dans les villes et des graminées vivaces poussaient entre les pavés que plus personne ne songeait à lancer sur les policiers. Les écologistes constataient l’amélioration significative de la qualité de l’air. Les économistes se félicitaient du profitable développement des nouvelles technologies qu’aucune grève ne bridait.En politique, la droite et la gauche, enfin, s’aimaient.

Chapitre 2

Quand le confinement devint permanent, au début du mois de mars 2023, les parents d’Armelle s’installèrent en Vendée dans une barre d’immeubles en bord de mer. Tous ceux qui l’avaient pu s’étaient déjà retranchés dans des maisons avec jardins. Les autres, qui vivaient dans un habitat collectif et qui n’avaient pas les moyens de déménager, étaient restés chez eux, profitant pour les plus chanceux de balcons qui constituaient – avec la télé, les réseaux sociaux et le supermarché une fois par semaine – leur ouverture sur le monde.

L’appartement choisi par les parents d’Armelle en bord de mer n’avait pas de terrain, ni privé ni partagé. Ils avaient pu l’acheter pour rien. Pas le moindre petit lopin dans lequel courir en rond et jouer aux boules. On ne pouvait installer ni balançoires ni chaises longues. Les vacances n’avaient plus de sens, et le grand ensemble, autrefois prospère, de résidences secondaires fut déserté faute d’offrir à ses habitants un carré de pelouse et un potager. Ce fut même la station balnéaire toute entière qui se vida des retraités aisés qui aimaient y séjourner au moins la moitié de l’année. Passer l’hiver à la mer inquiétait, mais plus encore, alors que tout le monde devait s’isoler, la peur de mourir seul sans un voisin pour s’alarmer d’un volet qui n’aurait pas été ouvert un matin, terrifiait. Les lotissements en banlieue des villes, avec leur agaçante uniformité et leurs nuisances venues de la haie mitoyenne, furent plébiscités.

La famille d’Armelle avait décidé qu’elle se suffirait à elle-même. Il faudrait partager : Armelle qui venait d’avoir treize ans dormirait dans la même chambre que ses deux jeunes frères de cinq et neuf ans. La petitesse du logement serait compensée par la fenêtre ouverte sur l’immense océan. La mère d’Armelle disait que cette fenêtre était ce qu’ils avaient de plus précieux car elle leur permettait de rester conscients de l’existence de la planète. A l’extrémité ouest de l’appartement commençait l’espace visiblement sans fin qui manquait à tous.L’appartement, en rez-de-chaussée légèrement surélevé, construit pour accueillir avec plus d’efficacité que de charme des vagues de vacanciers, était un rectangle orienté dans sa longueur d’Est en Ouest et constitué de pièces en enfilade. A l’Est les deux chambres, la salle de bains et les toilettes se succédaient, desservies par un couloir étroit. Plein Ouest, le salon-cuisine occupait plus de la moitié du logement et donnait, par une baie vitrée, sur la terrasse. Rectangulaire elle aussi, cette terrasse n’était totalement ni dehors ni dedans. Par beau temps, située à une trentaine de mètres à peine des dunes et de la plage, elle baignait dans l’air marin. Quand il pleuvait, on la fermait par des panneaux de verre coulissants, parfois perméables aux plus fortes rafales. Elle offrait ainsi au spectateur armé de seaux et de serpillières un abri, certes humide, mais assez confortable pour observer les gouttes d’eau, la mer sombre et le ciel aux innombrables dégradés de gris.

C’est aussi accoudé à la rambarde de la terrasse qu’on pouvait accrocher des bribes de vie sociale. La plage, interdite aux baigneurs, aux promeneurs, aux chiens et aux surfeurs n’était plus foulée que par quelques travailleurs qui portaient autour du cou une petite sacoche en plastique remplie de précieuses attestations, de laissez-passer, papiers d’identité et autres documents officiels autorisant leur présence sur les lieux.

Le métier de goémonier avait fait son retour dans la région. Des hommes dans la force de l’âge chargeaient dans leurs remorques des pelletées de goémon, ces algues abandonnées par la marée. Alors que les couches moyennes et supérieures de la société se numérisaient, on avait abandonné tout projet d’automatisation de cette tâche ingrate car la main d’œuvre locale, non qualifiée et bon marché, suffisait. La récolte, ainsi effectuée en bordure du continent par des parias oubliés de la modernité, servait de matière première à la fabrication d’engrais bio. L’entreprise chimique locale prospérait. Les goémoniers passaient sous la fenêtre en compagnie d’une population, très réduite mais plus variée, de personnes des deux sexes et de tous âges qui avait sollicité des autorités le droit de vivre de la pêche à pied. Anciens commerçants, vendeurs de frites et de chichis, loueurs de vélos et de rosalies(1), marchands de glaces et de cerfs-volants : la disparition du tourisme les avait laissés sans argent. Piétaille armée de seaux, de haveneaux et de râteaux, vêtus de shorts en été et de cuissardes en hiver, ils raclaient et grattaient le sable pour survivre.

Penché par la fenêtre, Tarek le père d’Armelle hélait parfois une ancienne vendeuse de barbe à papa, pour une araignée de mer ou pour un saladier de pignons – ces petits coquillages pleins de sable qu’il fallait faire dégorger longtemps avant de les frire à l’ail. Parfois, il achetait une poignée de boucots(2) si petits qu’on les mangeait avec les pattes et la peau. Le père râlait bien un peu, maugréant qu’autrefois il serait sorti les pêcher lui-même pour rien, mais il les payait malgré tout, sans marchander, parce que leur goût d’iode au dîner serait un peu un goût de liberté, et parce que sa famille – avec son salaire unique mais régulier et l’appartement qu’elle possédait – restait privilégiée dans une région où trop de personnes s’appauvrissaient.

Sous la fenêtre passaient aussi des gendarmes. Lourdement bottés, armés, ces militaires circulaient à pied, à cheval, en voiture, à VTT et en hélicoptère. Ils se montraient plusieurs fois par jour. Ils n’attendaient pas une menace qui serait, comme au temps des guerres passées, venue du large. Le regard tourné vers l’intérieur des terres, ils surveillaient les maisons. Leur mission était de réprimer sévèrement tous les gens qui pourraient vouloir braver le confinement pour respirer le vent.

Cette époque aurait pu être l’époque de la perte du sens. Plus rien n’avait réellement d’importance. Les élèves des parents d’Armelle, bien que de plus en plus nombreux à être inscrits par le Ministère sur les listes de leurs classes virtuelles, étaient de moins en moins présents. Leurs questions se faisaient rares. Les devoirs n’étaient plus rendus.Les professions qui demandaient d’avoir étudié des maths ne faisaient plus rêver. Plus personne n’embauchait de jeunes ingénieurs pour construire des voitures ou des fusées. On avait aussi décidé en haut lieu que les statistiques sur la maladie, l’économie, la réussite scolaire des enfants et le pourcentage d’opinions favorables au gouvernement, ne seraient plus calculées par des statisticiens mathématiciens, mais par des statisticiens politiciens. Seuls les futurs informaticiens, les codeurs et une petite élite de scientifiques – indispensables à une société automatisée en télétravail – avaient encore un intérêt à suivre des cours de maths.

Armelle aussi, parfois se demandait, à quoi ses cours servaient. Ses frères apprenaient leurs leçons sans se poser de questions. Compter vite était pour eux une fierté, et lire, la preuve qu’ils grandissaient. Mais à treize ans, Armelle ne jugeait intéressants que les métiers qui pouvaient vous autoriser à sortir : maraîchers, agriculteurs, éboueurs, livreurs, caissiers, jardiniers, goémoniers. A quoi bon les figures de style, les développements-factorisations et les études de fonctions ?Ses parents pensaient que le choix du métier était sans lien avec la nécessité et le plaisir de se cultiver. Rien n’interdisait à un pêcheur de crevettes d’être poète, et la fenêtre ouverte sur la mer offrait chaque nuit mille raisons scintillantes de vouloir comprendre la physique et l’univers. Quatre jours par semaine étaient ainsi consacrés aux devoirs et au travail : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. La terrasse était la salle de classe et Armelle, quand elle levait le nez de son ordinateur et de ses cahiers, apercevait le fils du goémonier, qui marchait vers la plage ou qui en revenait, accompagnant son père dans ses corvées. Quelle chance il avait !

Pour Solange, la mère d’Armelle, garder un rythme était la seule façon de garder la tête à l’endroit et le seul remède contre l’intolérable boule d’angoisse qui se formait dans son ventre et remontait à sa gorge, menaçant de l’étouffer, quand elle pensait aux années à venir. Suivre l’emploi du temps à court terme scotché sur la porte du salon était ce qui la faisait tenir, heure par heure. Respecter les horaires devenait une mission, et l’accomplissement des tâches affichées, le seul réconfort à la fin d’une journée qui, sans ce but, n’aurait pas mérité d’être vécue.Pour différencier les jours, le mercredi était consacré à un cours en visioconférence de yoga le matin, et à plusieurs heures de dessin l’après-midi. Ostensiblement le week-end, on ne faisait rien, ou plutôt rien de prévu. Le temps passait à lire, à s’isoler au creux d’un fauteuil devenu forteresse. Tarek cherchait sur Internet des nouvelles que la situation changeait ou des indices que la Révolution couvait. Hélas le confinement était une réussite. Dix mille virus anciens et nouveaux guettaient les imprudents qui montreraient leur nez, et les portes closes déjouaient efficacement leurs plans. Le gouvernement se félicitait de la bonne santé des gens tout en agitant le spectre d’une rechute. Le monde guérissait grâce aux efforts constants. L’économie ressuscitait. Des héros émergeaient de l’enfermement : ceux qui limitaient leurs courses alimentaires en accommodant les restes, ceux qui acceptaient courageusement de laisser mourir seuls leurs vieux parents, ceux qui n’enterraient plus leurs morts et ceux qui dénonçaient les voisins de palier trop prompts à fraterniser. Il n’était pas rare que les garçons se tapent dessus, énervés par le huis clos et la promiscuité, mais le plus souvent la famille finissait par se rassembler, par se coller sur le canapé, comme pour se rassurer dans ce monde étrange où le dehors et l’autre finissaient par terrifier.Tous les jours en fin d’après-midi on profitait de l’heure de sortie autorisée aux abords de l’immeuble : un droit imité du premier confinement et reconduit provisoirement en attendant la démocratisation à tous les foyers des équipements de réalité virtuelle qui rendraient le dehors obsolète. Le front de mer était prohibé à la promenade, mais les parkings, déserts sur l’arrière, offraient un terrain de jeu acceptable pour les ballons, les rollers et les vélos, à condition d’accepter de tourner en rond.

(1) Voiturettes à pédales à l’allure rétro, louées à l’heure aux touristes

(2) Petites crevettes grises

Chapitre 3

En ce lundi 4 décembre 2023, Solange, la mère d’Armelle se creusait la tête afin de préserver, malgré l’enfermement, l’illusion de Noël. Hélias son fils cadet demandait chaque jour, moins naïf qu’angoissé :

« _ Il va passer le Père Noël même si les magasins de jouets sont fermés ?

_ Comme toujours mon amour.

_ Il est vieux et fragile, tu crois qu’il obtiendra une attestation de sortie ?

_ Inutile mon chéri : son traîneau est plus rapide que l’hélicoptère des gendarmes. Il vole même plus vite que les virus ! La preuve : on n’a jamais vu le covid faire le tour de la Terre en une nuit.

_ Et peut-être que les gendarmes n’arrêtent pas le Père Noël pour le laisser faire des cadeaux à leurs enfants ? Tu ne crois pas ? »

Ce lundi étant jour hebdomadaire de courses au supermarché, il fallait se préparer pour un retrait au Drive en toute sécurité : masque, visière, gants, gel désinfectant, bottes en plastique lessivables à la javel, vieux manteau bouilli et décoloré supportant des lavages à 60 degrés. Le coronavirus avait presque disparu mais d’autres agents infectieux attendaient, pour attaquer, que les humains baissent la garde. On le disait assez à la télé, et loin d’être levés, les protocoles sanitaires se renforçaient.

Alors que la mère s’équipait ainsi, Malo son dernier né lui fit sa plaisanterie préférée :

« _ Eh maman, tu vas dans la Lune ?

_ Oui et je te rapporterai…

_ Des poussières de chocolat !

_ Et…

_ Des astéroïdes au citron ! … Et des hamburgers ! »

Solange sourit. Depuis dix mois le gouvernement n’avait pas réglé le problème de l’approvisionnement de la farine, de la levure et des pains hamburgers. L’industrie agro-alimentaire tournait à plein régime et ne déplorait aucune pénurie, mais l’offre de ces produits s’entêtait à rester insuffisante. Heureusement, à force de guetter en ligne et en temps réel, toutes les nuits, l’approvisionnement du supermarché, Solange réussissait chaque semaine à cliquer au bon moment sur un paquet de pains hamburgers – parfois carrés, parfois truffés de graines bizarres – et l’ajoutait à sa commande avant qu’il ne disparaisse de nouveau dans les limbes des produits indisponibles.

« Et des hamburgers ! ».

La sortie hebdomadaire au supermarché était à la fois une corvée et une aventure.

C’était une corvée parce que le temps autorisé dans les rayons était limité à une demi-heure, ce qui rendait impossible la tâche de remplir un caddie d’assez de nourriture pour rassasier une famille de cinq personnes pendant sept jours. Solange commandait donc le nécessaire au Drive. Sur le parking du magasin, une femme aux commandes derrière une vitre lui livrait ses achats par l’intermédiaire d’un chariot motorisé, télécommandé et désinfecté. Au tout début du dernier confinement – celui qui allait devenir permanent – le chariot, malaisé à guider, s’était renversé. Les deux femmes avaient commencé par râler pour finalement éclater de rire. Depuis, des techniciens, des ingénieurs, des hygiénistes et des médecins avaient stabilisé l’engin et fumé la vitre de séparation. Il paraît que les rires charriaient trop de postillons.

L’aventure, quant à elle, naissait de l’opportunité chaque semaine de sortir du cercle autorisé de rayon un kilomètre, réduit encore par le nombre des chemins interdits à la circulation de plages, de dunes et de forêts qui s’y trouvaient. Faire les courses offrait la possibilité de prendre la voiture, abandonnée les autres jours, et de rouler sur dix kilomètres au travers des marais. La lumière rasante sur les champs et les étiers, les grandes herbes, oubliées des faucheurs et agitées par le vent, les oiseaux sauvages et les troupeaux de vaches étaient devenus, ces derniers mois, un sommet de dépaysement.

« _ Je peux venir maman ?

_ Moi aussi ! S’il te plaît ! Qui nous verra ? »

Les parents, confrontés aux regards suppliants des deux garçons, se consultèrent en silence. Difficile de réagir à des demandes illégales mais légitimes et finalement inoffensives. L’éducation au bien et au mal, de plus en plus éloignée des intuitions et du naturel, était de moins en moins évidente à faire comprendre. Alors Solange avait fait ce qu’elle n’avait jamais eu envie de faire de sa vie : elle avait pris des libertés avec la légalité. Au début elle avait amené ses enfants au supermarché, argumentant qu’elle était mère célibataire et que laisser des enfants si jeunes seuls chez eux était trop dangereux. Mais les contrôles étaient progressivement devenus plus soupçonneux en même temps que la population du lieu – peu nombreuse – était de mieux en mieux connue et fichée par les autorités. Pour s’échapper un peu, baratiner ne suffisait plus et le risque s’accroissait de se faire démasquer. Il fallait maintenant se cacher.

« _ D’accord dit-elle, mais en sortant vous irez jeter la poubelle. Je vous retrouverai avec la voiture au niveau des bacs à ordures, derrière les haies. Montez sans bruit et sans vous faire remarquer, répondit Solange.

_ Oui, ajouta le père, n’oubliez pas que la voisine du numéro 11 peut vous entendre. Pas de chamailleries ! Et une fois sur le parking du magasin, interdit de montrer le bout de votre nez.

_ Mais papa, demanda Hélias, on lui a fait quoi à la voisine du 11 ?

_ Vous ne lui avez rien fait mais vous êtes parisiens. Elle ne vous aime pas.

_ Elle était pas parisienne, elle, avant sa retraite ?

_ Si, mais elle ne s’en souvient plus. Elle s’est convertie à la province et elle vit seule. Elle ne travaille pas. Elle a donc besoin de surveiller la dizaine d’habitants de notre barre d’immeubles. Elle se sent utile à la société, ça la rassure. La délation est pour elle une sorte de mission. Elle n’est pas méchante, juste assez bête peut-être pour croire que ce qu’elle fait est juste. Soyez sages, et s’il te plaît Hélias : ne fais pas crier ton frère. »

La promesse d’une promenade pimentée de cachoteries, suffit à rendre discrets et prudents les deux enfants. Passagers clandestins à bord de leur propre véhicule, ils regardaient, avides, le paysage qui défilait. Les yeux grands ouverts sur l’étendue nue des marais du début de l’hiver, les garçons étaient submergés par l’excitation. Il était rare qu’ils s’éloignent de la « fenêtre ». Sortis de la télé et d’Internet, c’est à la « fenêtre » que leur horizon se limitait, à cette baie vitrée du salon qui laissait voir l’océan par deux dépressions dans la dune : à gauche vers l’estacade – une jetée en bois à claire-voie maintenant interdite à la circulation qui avançait de 400 mètres dans la mer – et à droite vers la plage face à laquelle mouillaient autrefois les bateaux de plaisance. Dans les marais on reprenait conscience de l’existence d’un monde terrien, plat, dans lequel ni les arbres rares, ni les quelques maisons basses ne faisaient obstacle – sur des kilomètres – au passage du vent.

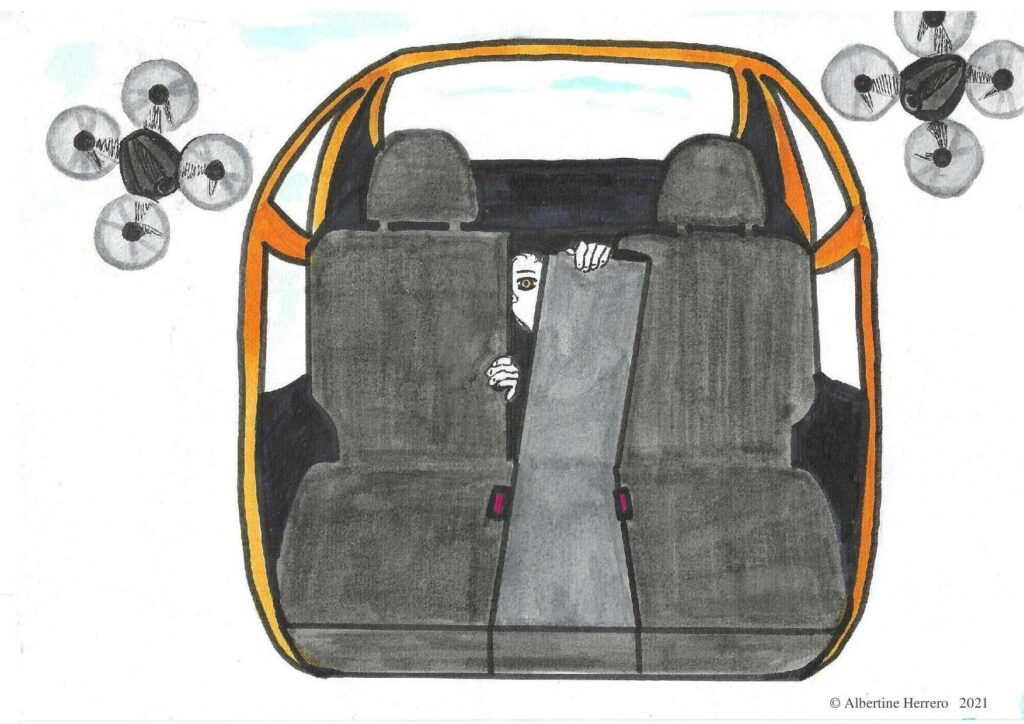

Aujourd’hui les garçons voyaient la terre boueuse labourée par les roues des tracteurs. Ils apercevaient des rapaces guettant leurs proies, perchés sur les clôtures légères qui bordaient les étiers. Dans quelques minutes il faudrait se cacher, rabattre un des sièges arrière du monospace familial pour se glisser dans le coffre à quatre pattes. Ils se croyaient dans un roman du Club des Cinq.

On arrivait. Après avoir envoyé les enfants se pelotonner dans le coffre avec ordre exprès de ne pas se bagarrer, Solange roula vers le Drive. Une voiture était déjà là, le coffre béant. Solange se gara à bonne distance. En ces temps de confinement on se méfiait même des saluts. Son tour venu, elle vit s’approcher le chariot télécommandé chargé de ses paquets et de la facture détaillée. Presque tout avait été livré. Elle vérifia la présence de steaks hachés, des pains hamburgers, de plaquettes de chocolat pâtissier, des produits frais et des boîtes de compotes et de fruits au sirop achetés au cas où, les derniers jours, les vrais fruits viendraient à manquer. Elle n’avait qu’un kilo de farine sur les trois demandés, le pain de mie était en rupture de stock, la marque du shampoing commandé avait été changée, la blanquette de veau était peut-être un peu grasse, mais globalement le chargement semblait satisfaisant. En outre, du papier à dessin, trois nouveaux cahiers d’écoliers et une pochette de 36 feutres avaient été glissés comme convenu au milieu des yaourts. Tant mieux. On ne savait jamais, d’un jour à l’autre, si le matériel scolaire et la papeterie feraient ou non partie de la liste des fournitures interdites. Solange tentait chaque semaine d’en acheter. Vite, elle chargea ses colis sur les sièges passagers, prenant garde de ne pas obstruer le trou de souris dans le dossier mobile de la banquette arrière qui permettrait à ses enfants de revenir s’asseoir.

Prenant place devant son volant, Solange dit aux garçons de prendre patience et de rester cachés. Elle avait encore droit à ses trente minutes de courses dans le Super U. Elle allait en profiter. C’était un moment attendu par toute la famille : celui où, libérée des courses essentielles, elle pouvait fureter dans les rayons à la recherche des produits dont les autorisations à la commercialisation changeaient selon les déclarations hebdomadaires du ministre de l’économie, et parfois même changeaient sans raison, au gré du courage ou des caprices du directeur du magasin. Ce qu’elle pouvait alors dénicher constituait les petites surprises et les petits cadeaux d’une vie monotone.

Solange s’était à peine éloignée de la voiture avec deux sacs que les garçons abaissèrent légèrement le dossier du siège pour jeter un coup d’œil dans l’habitacle. Il était dix heures. Quelques personnes masquées, des personnes âgées, trottaient vers leur véhicule. Malo, commençait à tourner en rond dans le coffre comme un chien fou. C’était marrant cette niche secrète en plein parking.

« Arrête, lui dit Hélias, tu vas faire bouger la voiture et nous serons repérés ! »

Heureusement l’intérêt d’un jeu d’espions valait bien un effort de discrétion. Malo se calma immédiatement pour observer les clients qui passaient devant le pare-brise. Les deux têtes serrées l’une contre l’autre à hauteur de leur fente d’observation dans le dossier arrière, les garçons perçurent soudain un bourdonnement qui semblait venir de l’extérieur du coffre et contourner le véhicule.

«_ Un drone, chuchota Hélias.

_ Il peut nous entendre ? S’inquiéta Malo.

_ Non, je ne crois pas, mais il peut nous voir. Remonte un peu le siège et ne bouge pas. »

Le drone volait maintenant à hauteur des fenêtres, sa caméra pointée sur le fouillis des courses que Solange avait entassées sur les sièges. Par la fente toujours plus étroite, protégés par l’ombre, les enfants, respirant à peine, virent le gros insecte noir et menaçant tourner son œil vers l’entrée du supermarché, et subitement s’éloigner.

Au même moment la portière avant droite s’ouvrit. Les enfants sursautèrent, terrifiés. C’était maman. Le visage tendu, observant de loin le drone, elle posa ses deux sacs de courses pleins et un manche à balai tout neuf sur le siège passager avant.

« On rentre. »

Chapitre 4

De retour des courses, Solange se gara en créneau devant leur entrée, la dernière de la résidence, située à l’extrémité Nord de la barre. Elle manœuvra pour coller la portière arrière de son monospace à la porte de l’immeuble qui portait le numéro 17. Sous prétexte de décharger plus commodément ses nombreux paquets, elle donnait aux garçons l’occasion de se laisser glisser de la banquette arrière de la voiture directement dans le hall, hors de la vue des rares voisins.

C’était moins une : à peine les garçons avaient-ils disparu, que Columbo sortait de la porte 15. Columbo habitait là depuis plus de sept ans. Un logement très social situé au huitième et dernier étage. À l’époque où la station balnéaire se remplissait régulièrement de vacanciers, un appartement dans chacune des cinq cages d’escaliers restait toujours vacant. Erreur ou caprice d’architecte, il existait en effet au dernier étage pour chaque entrée, un minuscule studio non traversant, n’ayant qu’une fenêtre sur les parkings, et aucune ouverture sur la mer. Cette location sans air et sans vue ne trouvait jamais preneur, pas même auprès des touristes fauchés qui auraient pu se laisser tenter par son prix cassé. Pour remédier à cette perte de rentabilité tout en faisant semblant de s’intéresser au sort des pauvres gens et d’être soucieux de respecter les quotas, la municipalité avait préempté ces logements délaissés pour y loger ses quelques marginaux locaux.

Columbo habitait là. Les parents d’Armelle se demandaient pourquoi cette quinquagénaire n’avait pas demandé à changer son studio pour un logement plus vaste alors qu’elle était la seule occupante du numéro 15 et que de nombreux appartements avec terrasse auraient pu lui être attribués pour le même modeste loyer. Mais peut-être avait-elle déjà déménagé de quelques mètres sans rien demander. Les cheveux bruns lisses et très courts, plaqués sur le crâne, la clope à la main, les yeux bleus soulignés de crayon noir, le visage parcouru de tics, elle semblait incapable de respecter l’ensemble des règles imposées par le confinement.

Columbo – surnommée ainsi par Tarek – ne s’inquiétait ni des attestations, ni de l’heure de sortie. Columbo avait le temps de discuter. Inconsciente des lois, ou plus futée qu’il n’y paraissait pour jouer avec la légalité et argumenter auprès des autorités que l’étroite allée qui longeait l’immeuble était une propriété privée non soumise aux restrictions de déplacement, elle faisait souvent les cent pas devant les portes, occupée à fumer et à observer.

Impossible d’y couper. Interpellée par la voisine, Solange dut se résoudre à bavarder. Columbo n’était en effet jamais à court de questions, débitées sans respirer, enchaînées sans politesse, la tête légèrement penchée en arrière comme pour mieux vous fixer, l’œil inquisiteur, la paupière inférieure palpitante :

« Vous allez où ? Vous faites quoi ? Vous travaillez pas aujourd’hui ? Votre mari, il travaille ? Les enfants, ils sont où ? Ils font leurs devoirs ? A l’école, elle apprend quoi votre fille ? Parce qu’ils disent à la radio que l’école sur l’ordinateur là, ça marche bien, mais moi je vois ça avec la fille de ma sœur qui me téléphone tous les jeudis, et bien la petite, si la maîtresse est pas derrière en vrai, elle fait rien la petite ! Remarquez, elles font plus grèves maintenant les maîtresses, mais les parents ils ont quand même plus jamais la paix. Moi ma sœur, elle devient folle. Va t’occuper de ton gosse quand tu dois faire la cuisine. Et puis le ménÂge ! On le fait quand, le ménÂge ? »

La voix de Columbo montait dans l’aigu et Solange hochait la tête sans pouvoir répondre autrement que par monosyllabes à l’avalanche de questions.

« Et votre fils, le plus grand là, celui qu’a l’âge de mon autre nièce, il a vu les règles de grammaire, les –s et les trucs en –ent ? Et en maths, il a vu les angles morts ? Et le maire, vous en pensez quoi du maire ? Lui, il croit que dans sa ville ya que le Centre, mais faudrait qu’y vienne des fois par ici voir que les poubelles, elles sont pas toujours vidées, et que le facteur y vient pas toutes les semaines. Je lui ai dit l’autre jour au facteur. On peut pas tout faire avec l’ordinateur. Vous recevez pas de courrier en papier vous ? C’est des journaux, pas vrai, qu’il reçoit votre mari ? »

Incapable de rendre l’impolitesse et de couper l’interrogatoire en posant elle-même des questions, Solange se demandait ce que la bavarde avait réellement pu voir de ses enfants montant et descendant de la voiture. Nul doute qu’elle aurait mis le sujet sur le tapis si elle avait pu se douter… Columbo, avec sa cigarette au bec et sa paupière de travers était une antenne des RG à elle seule pour tout le quartier. Columbo n’était jamais occupée. Sans horaires, sans travail visible, elle semblait pourtant ne manquer des rien, promenant ses questions en toutes saisons sur l’allée menant de la porte 9 à la porte 17 du bâtiment. Se moquant des angles droits qui bouillent à 90 degrés, la curiosité en alerte et les mains dans les poches, Columbo était la plus forte. Solange le savait, et luttait contre la désagréable impression qu’elle se laissait dépouiller sans résister de tous ses secrets. Prétextant un impérieux cours en ligne, information qui dévoilait plus de sa vie que ce qu’elle aurait souhaité, Solange ramassa ses derniers sacs qu’elle jeta dans le hall pour que Tarek les rentre, et referma la porte de l’immeuble avant de reconduire sa voiture au parking.

Un muscle de son épaule droite se mit à la lancer. Une fois rentrée, le verrou de la porte de l’appartement refermé sur elle et sur ses courses, elle poussa un soupir de soulagement et se massa l’épaule. Depuis quelques temps le stress rendait douloureux ce muscle : le trapèze. Une douleur bien appropriée à une prof de maths.

À l’intérieur, Solange retrouva un Hélias tout excité :

« _ Papa, papa, on a vu un drone ! Ça vole avec quoi un drone ?

_ Ça vole avec des maths. Va faire tes devoirs, tu t’es suffisamment amusé ! Tu sors ton cahier et tu notes : “ Pour mardi 5 décembre 2023 ” sans oublier la majuscule, et je te rejoins. »

Seul avec sa femme qu’il aidait à nettoyer ses emplettes avec un chiffon imbibé d’alcool à 70° avant de les ranger, Tarek s’approcha avec curiosité des deux derniers sacs, ceux que Solange avait remplis dans les rayons du magasin réel, après le drive. Leur contenu était dissimulé par deux énormes paquets de pain de mie posés en travers.

« _ Ils ont des drones maintenant pour surveiller le parking du supermarché ?, demanda-t-il.

_ Ça a l’air, oui. Je pense qu’ils enregistrent les plaques d’immatriculation pour savoir qui reste trop longtemps, répondit Solange. Mais aucun drone ne sera jamais aussi efficace que Columbo pour savoir ce que tu fais. Quelle plaie. Non seulement on ne voit plus nos amis, mais en plus il faut la voir elle. On a échoué sur une île déserte sans nous laisser le choix du compagnon.

_ Ouais, ce doit être un avant goût de l’Enfer : on n’a plus de relations sociales et pourtant on n’est pas tranquilles. On aurait pu nous laisser quelques compensations. Sinon, tu as trouvé ce que tu voulais ? Mais pourquoi trois pots de miel ? Je n’en mange pas tant.

_ Ah ça ? Pour Noël les fabricants ont trouvé le truc : ce qu’ils n’ont pas le droit de vendre, il l’offrent avec d’autres produits en promo. Chaque pot de miel était vendu avec une abeille en peluche très mignonne. Regarde ! Tu es jaloux que je n’en aie pas pris quatre ?

L’adorable peluche regardait Tarek avec de grands yeux pleins de paillettes et ses grosses joues jaunes appelaient les bisous. Son abdomen moelleux et doux s’ornait de rayures vertes tandis que ses deux sœurs étaient rayées, l’une de rose, l’autre de bleu.

_ Je comprends ! La hotte du Père Noël commence à se remplir alors ? Quoi d’autre ? Des tirelires cochons offertes pour l’achat d’un saucisson ?

_ Non, mais des BD Astérix conditionnées avec des terrines artisanales de sanglier, et une grosse boîte de Lego en cadeau pour l’achat de chaussons. Bien sûr ça met la paire à 50 euros, mais personne n’ira s’en plaindre. J’ai pris deux boîtes : une île avec son Robinson, et un bateau de pirates. Avec la mer en arrière plan, ça devrait leur plaire. Il n’y avait pas beaucoup de choix, mais je n’ai pas envie de leur offrir des ebook et des jeux en ligne.

_ On nous y pousse pourtant. J’ai vu une application sur l’ordi qui remplit tes chaussons au pied de ton sapin virtuel en fonction de tes achats en ligne. Ce serait un beau matin de Noël : chacun devant sa tablette… Au lieu de ça tu achètes du sanglier. Tu comptes vraiment m’en faire manger ? Et quel rapport entre les chaussons et les boîtes de Lego ?

_ T’as déjà marché sur un Lego sans chaussons ? J’ai aussi pris du parfum, des barrettes et des perles de bain pour Armelle. C’était dans un lot de shampooings anti-pelliculaires. Elle aura bientôt quatorze ans et traîne décoiffée toute la journée. C’est peut-être un des avantages du confinement d’avoir mis les futilités au second plan, mais un peu de coquetterie serait de son âge. Élever une adolescente dans ces conditions m’inquiète. Va-t-on créer une génération de frustrés, de tristes et de monstres timbrés ? Et que va décider le gouvernement pour elle dans dix ans ? De la marier avec un cousin ou avec un citoyen modèle dans une foire sur Internet ? A moins qu’ils mettent en vente des petits amis dans les réalités virtuelles… « Paie-toi un faux mec.com ».

_ On sauvera l’espèce humaine en vendant un flacon de sperme surgelé pour chaque achat de deux boules de glace. Elle a discuté avec des copains de classe ce matin. Ils ont trouvé le moyen de court-circuiter la visio du prof pour échanger entre eux. Ils résistent dans leur genre… Et sinon ? Pas de contrôle ?

_ Non. J’avais mis les peluches et les jouets sous un sac de pommes de terre et sous des sprays à la javel, mais il n’y avait pas de contrôle à la sortie. En dehors du drone. Juste, je me suis faite interroger par la caissière sur mon manche à balai.

_ A quel propos ? Il y a un soupçon d’illégalité sur le ménage maintenant ou c’est ta coupe de sorcière qui l’a alertée ?

_ Cette femme m’avait déjà vue la semaine dernière et la semaine d’avant acheter un manche à balai. Je ne comprends pas les gens qui font du zèle. C’est déjà si difficile… Il faudra que je change d’horaire ou que je choisisse une autre caisse la semaine prochaine. J’ai renoncé à argumenter que je peux acheter sans donner d’explications ce qui est autorisé. Je lui ai répondu que j’avais des tocs et que je les gérais en nettoyant toute la journée, au point qu’au bout de sept jours mon manche à balai cassait.

_ Tu l’as convaincue ?

_ Je lui ai fait pitié je pense : avec l’augmentation des troubles psychiatriques c’était crédible. A moins que je me fasse des idées et que ses questions n’aient été que de la curiosité. J’ai aussi trouvé deux rideaux de douche pour la tente. Encore un manche à balai et les enfants auront un super tipi pour s’amuser aux vacances de Noël ! Tiens, j’ai encore trouvé ça :

_ Des couvertures de survie ??? Pour prendre le maquis ?

_ Pour fabriquer des guirlandes de Noël. On fera ça mercredi. Le doré, c’est joli. »

Chapitre 5

Armelle avait gardé ses amis d’école primaire et de début de collège. Le confinement avait balayé les réticences de ses parents à lui acheter un téléphone portable, et cet accès un peu magique à des conversations secrètes, à des messages abrégés lancés parfois à minuit sous la couette, lui avaient fait apprécier ce nouvel isolement. Et puis c’était devenu, avec les mois, un peu moins marrant. Les messages ne se nourrissaient plus de nouvelles anecdotes vécues ensemble. Armelle comprenait bien que rester bloqués sur l’évocation du bon vieux temps avec d’autres adolescents de treize ou quatorze ans n’était pas naturel. Quelque chose clochait.

Il lui devenait difficile d’être sincère, même avec ses meilleures amies. Elle n’osait pas leur parler de ses journées, ni leur envoyer des photos de son escapade quotidienne sur les parkings arborés et désertés de l’immeuble. Aussi réduites qu’étaient ces sorties, elles lui donnaient l’occasion de tourner en roller, de grimper aux arbres, de lire allongée dans l’herbe ou encore de combattre âprement ses frères, tous trois armés de pistolets à eau. Les parkings grands comme la cour de récréation de l’école et du collège, étaient un terrain de jeu idyllique en comparaison des cours sombres et encombrées de poubelles des immeubles de petite couronne parisienne où vivaient ses amies. Les rues fréquemment contrôlées de la capitale et de ses environs, les trottoirs encombrés de promeneurs de chiens et de joggeurs, les parcs fermés qu’on n’entretenait plus, décourageaient d’utiliser l’heure de sortie autorisée. Beaucoup de jeunes préféraient rester enfermés. Parallèlement, chaque cage d’escalier devenait un monde en soi. Clos, curieusement interdits aux contrôles policiers, les immeubles des banlieues s’organisaient et se hiérarchisaient en micro-sociétés. Malheur à qui aurait dénoncé des voisins partageant un dîner. D’ailleurs il fallait s’entraider. Dans beaucoup de familles l’argent manquait. Si des pères et des fils adultes s’étaient faits livreurs ou croque morts, de nombreuses familles avaient perdu presque tous leurs revenus : ceux des petits métiers sacrifiés et ceux des petits travaux non déclarés – nounous occasionnelles, ménages, taxi sans le dire, serveurs et cuisiniers en extra sans contrat – qui autrefois payaient les loyers. Dans ce contexte, les enfants d’un même escalier traînaient souvent ensemble sur les paliers et dans les caves, jouant à se faire peur, et partageant pour le dîner un paquet de chips assaisonné d’histoires de trahisons et d’amitiés. Armelle, derrière son écran, les sentait s’éloigner.

Un autre coup dur avait été porté à la camaraderie quand, dès mars 2023, les concepts d’écoles, de collèges et de classes avaient volé en éclats. Les cours virtuels ne justifiaient plus de regrouper les enfants par quartiers ni même par âge. Les années scolaires avaient été remplacées par des modules de trois mois qu’il fallait valider pour pouvoir avancer. Conseillée par ses parents, épargnée par les soucis ménagers et pécuniaires, Armelle étudiait et avançait. Là-bas dans son ancien chez elle, la plupart de ses amis renonçaient, redoublaient, stagnaient. Armelle avait essayé de se tourner vers ses nouveaux camarades de classe. Après tout, eux aussi étaient vivants, quelque part de l’autre côté de l’écran. N’avaient-ils rien à partager ? Ils bavardaient parfois, coupant le micro du prof, court-circuitant la marche ordinaire du cours en visio. Ils pouvaient rire un peu, parler de leurs devoirs et de leurs vies, mais au bout de trois mois les résultats des examens et les choix des matières tombaient, les groupes étaient brassés, et les visages sur l’écran changeaient.

Ainsi isolée, Armelle devait se contenter, comme seules relations approfondies, d’avoir des frères et des parents. Un « mieux que rien » qui se révélait parfois agaçant pour une jeune fille de treize ans. Privée de véritables amis, elle manquait d’échanges et d’affection. C’est obsédée par ces tristes pensées qu’elle aperçut un jour de printemps 2023 toute une portée de chatons sortir de dessous les buissons. La mère avait dû mettre bas dans un renfoncement de l’un des parkings souterrains, désormais désertés. Armelle les voyait pour la première fois depuis sa fenêtre de chambre, celle qui donnait sur l’arrière de l’immeuble. Ils devaient avoir dans les deux mois et leur pelage gris était strié de roux. Ils avançaient hardiment vers les poubelles, alléchés par les restes odorants de sardines que Solange avait cuisinés la veille au déjeuner.

A partir de ce jour et pour tout l’été, la sortie du soir sur les parkings se para d’un nouvel intérêt. Armelle décida d’adopter au moins l’un des petits chats. Elle sortait avec des morceaux de viande dans ses poches, agitait des ficelles, tentait les félins ou s’asseyait patiemment sur leur chemin dans l’espoir d’attirer le plus hardi. Parfois ses frères l’aidaient. Parfois ils faisaient tout rater. Mais généralement ils se lassaient car ils avaient des façons bien plus amusantes de jouer à chat, et dehors chaque minute comptait.

Une petite chatte, moins craintive que les autres, s’habitua petit à petit à la main qui, chaque fin d’après-midi lui déposait des friandises. Solange avait rapporté d’une de ses expéditions au supermarché un paquet de croquettes pour chatons avec lesquelles Armelle jouait au Petit Poucet, la jeune chatte bientôt sur ses talons.

Plusieurs mois passèrent ainsi à s’observer, à s’éviter et à se rapprocher dans de complexes manœuvres de séduction. Les croquettes l’avaient attirée, mais les pluies d’automne la décidèrent : Bonbon, ainsi nommée par Armelle en raison de sa gourmandise, s’installa dans l’appartement sec et chaud en octobre. Il serait bien temps de reprendre une vie indépendante au retour des beaux jours…

Chapitre 6

Le samedi 23 décembre 2023 débutaient les vacances de Noël. Il avait été question pendant quelques mois de supprimer les vacances scolaires d’hiver. Le débat avait fait rage entre les membres du gouvernement, les économistes et les médecins. Pour les économistes les vacances ne servaient plus à rien. Les stations de ski avaient disparu avec le confinement, fort opportunément d’ailleurs pour éviter de trop mettre en avant le réchauffement climatique sur nos massifs. Quant aux déplacements exceptionnels pour aller voir sa famille à Noël, ils avaient été limités à huit heures et cent kilomètres le 25 décembre uniquement, ce qui ne nécessitait pas de congés particuliers. On mettait en revanche en avant le danger qu’il y avait à continuer de donner quinze jours d’oisiveté à des adolescents et à de jeunes adultes non encore résignés aux nécessités de politique sanitaire. Ne risquaient-ils pas de se rebeller quand ils se trouveraient désœuvrés ? Les médecins avaient argué que les enfants les plus disciplinés, ceux qui suivaient assidûment les programmes d’enseignement à distance, risquaient, sans repos, de développer plus encore de troubles psychiatriques que ceux dont on constatait déjà l’augmentation depuis la restriction des libertés et des déplacements. A l’heure où la société s’interrogeait sur son avenir et sur la pérennité d’un mode de vie dans lequel l’évolution des jeunes, actuellement confinés avec leurs parents, posait question, personne ne souhaitait nourrir dans les foyers les plus structurés et chez les enfants les plus prometteurs, des bombes à retardement. Il fut donc décidé qu’on garderait le calendrier des vacances scolaires pour rythmer la vie des Français.

Armelle aurait pu faire la grasse matinée, encouragée par Bonbon qui, sortie dans la fraîcheur du petit matin, était rentrée manger avant de se glisser près d’elle dans son lit pour se réchauffer. Gavée depuis plus de deux semaines de terrines de sanglier à tous les repas, la chatte ronronnait, prélude à sa sieste digestive, en piétinant la couette épaisse de ses pattes avant. Les bruits qui parvenaient à Armelle depuis le salon et la cuisine lui indiquaient que ses frères avaient pris leur petit déjeuner mais qu’ils rechignaient à s’habiller. Leurs cris trahissaient une excitation inhabituelle, même pour un début de vacances. Curieuse, Armelle embrassa Bonbon entre les oreilles, et sauta hors du lit, enfouissant la chatte sous un flot de couvertures. Ignorant le carrelage froid sous ses pieds nus, elle enfila juste une robe de chambre, et fut saisie, en ouvrant la porte donnant sur le couloir, par la température glaciale du reste de l’appartement.

La terrasse, ouverte à tous les vents, débarrassée de sa table et de ses chaises pliantes, avait perdu son aspect de salle de classe. Un courant d’air chargé de sel et d’humidité agitait dans le salon les guirlandes dorées découpées dans les couvertures de survie. Leurs anneaux de polyéthylène métallisé, agrafés en maillons de chaînes brillantes, bruissaient en se balançant. On se croyait presque sur le pont d’un paquebot au matin d’une fête organisée sur les flots. En pyjama sur la terrasse, les garçons découvraient le tipi en manches à balai que leurs parents avaient fabriqué et qu’ils y avaient monté pendant la nuit. La toile du tipi en rideaux de douche était imperméable aux intempéries, et sous la tente, le sol était recouvert de tapis de bain en chenille dont les moelleuses bouclettes n’avaient presque rien à envier à de véritables peaux de bêtes.

Au début émerveillés, les garçons regardaient maintenant leur nouveau terrain d’aventures d’un œil critique. Armelle, aussi surprise et intéressée que ses frères, mais moins démonstrative comme il seyait à une grande fille, s’approcha.

« C’est le carrelage qui ne va pas, s’exclama le premier Hélias, ça glisse et puis c’est froid.

_ Nous n’aurons qu’à ramasser du petit bois, des herbes et des pommes de pin sur le parking quand nous sortirons jouer, proposa Armelle.

_ Bonne idée, et il nous faudrait un foyer pour faire cuire des galettes et du pain. Tu crois qu’ils faisaient des galettes et du pain les Indiens ?, interrogea Hélias.

_ Aucune idée, mais les pionniers oui, je l’ai lu dans la Petite maison dans la prairie. On peut faire comme eux. Il faut cuire des galettes de farine de blé ou de maïs et manger du bœuf séché. Maman ! Tu as du bœuf séché ?, hurla Armelle.

_ J’ai de la viande des grisons, et un saucisson de bison, répondit Solange qui préparait son activité tipi depuis des semaines. Je vous les donnerai quand vous serez installés. »

L’enthousiasme et l’imagination gagnaient du terrain. Les accessoires de salle de bains se métamorphosaient en esprit en éléments naturels d’un décor hivernal du Grand Ouest. Armelle voulait faire des biscuits de levain comme ceux dont se nourrissait la famille de Laura Ingalls lors de leur périple en chariot dans les plaines américaines en 1880. Elle pétrirait un peu de farine, de sel et d’eau avec le dernier sachet de levure de boulangerie qui restait. De leur côté, ses frères, à force de promesses enfantines et de regards implorants qui jouaient sur la corde sensible, avaient plutôt bien négocié. Ils avaient obtenu le droit de déjeuner dans le tipi, et après mille recommandations maternelles de prudence pour ne pas se brûler, Solange avait accepté de prêter sa crêpière électrique pour servir de foyer. Malo et Hélias voulaient faire des gâteaux. Sans four, sans chocolat, sans beurre et sans fruits ?

« Vous devriez essayer de faire des makrouts, proposa leur père.

_ Des quoi ?, demanda Armelle.

_ Des makrouts, tu en mangeais chez les boulangers marocains à Paris : des petits gâteaux de semoule ronds fourrés à la pâte de datte.

_ C’est pas un peu compliqué papa de la patte de datte sous un tipi ?

_ Contente-toi de faire le gâteau de semoule et de le cuire en galettes sur ton feu. Ma grand-mère n’y mettait pas de dattes. Elle étalait la pâte comme une pâte à tarte épaisse et la coupait simplement en rectangles qu’elle faisait frire et qu’on tartinait de miel. Je peux te donner un pot de miel, on en a plein la maison, et je suis sûr que du miel aurait sa place dans les provisions de pionniers… Au lieu de beurre, tu peux faire la pâte avec un peu d’huile et d’eau chaude. Tu mélanges et tu pétris comme pour une pâte brisée.

_ Tu as de la semoule maman ?, cria Hélias déjà partant.

_ Oui, répondit sa mère, je voulais profiter des vacances pour essayer de faire des petits pots de semoule cuite dans le lait avec des raisins secs. C’est une recette de ma grand-mère…

_ Et bien faisons honneur aux grand-mères, dit Tarek, tu nous donnes la moitié du paquet pour les makrouts de ma grand-mère à midi et on te laisse l’autre moitié pour les petits pots de la tienne au dîner !

_ Mais les Indiens ils ont des plumes, intervint soudain Malo.

_ T’as rien compris ! On est des pionniers qui font du pain, pas des Indiens, le coupa Hélias.

_ Non !! On a un tipi et je veux des plumes !!!, Malo commençait à pleurnicher. »

Il fallait trouver une solution pour que les deux garçons ne cassent pas le jeu par leurs querelles avant même d’avoir commencé à jouer. Les plumes ne se trouvaient ni au Drive ni au supermarché. Armelle avait peut-être passé l’âge de jouer aux cowboys et aux Indiens, mais elle avait bien envie de passer ses journées sur la terrasse ouverte malgré le froid, de s’emmitoufler dans une couverture colorée, et d’inventer des histoires tout en cuisinant des recettes improbables de soupes aux herbes sauvages et de galettes du Grand Ouest. Il ne fallait pas compter sur Bonbon, rassasiée comme elle l’était, pour aller chasser un pigeon… Il y avait bien les plumes des mouettes, sur la plage, mais… Si seulement… Devant la terrasse passaient le goémonier et son fils. Les cris de plus en plus aigus de Malo attirèrent l’attention du garçon qui partait travailler sur la plage avec son père. Armelle en profita : « Hep, pardon ! Mon frère pleure parce qu’il voudrait des plumes de mouettes. Si vous en trouvez prises dans les algues, vous pourriez nous en rapporter ? Ce serait tellement gentil s’il vous plaît. » Surpris, l’adolescent poursuivit sa route avec son père sans répondre, mais la demande étonnante d’Armelle avait soudain calmé Malo, flatté que son désir attire tant de considération.

Ce jour-là ils sortirent dès le matin sur les parkings et remplirent des sacs de brindilles, de branches mortes, de mousses et d’aiguilles de pin. De retour sur la terrasse, alors qu’ils allaient étendre sur le sol carrelé de la terrasse leur butin, ils remarquèrent six grandes plumes de mouette, propres et lisses, posées sur le rebord du garde-corps de la terrasse. Malo criait de joie, Hélias avouait que c’était plutôt sympa, et Armelle se sentit pour la première fois depuis des mois une envie de danser. Trois plumes firent des coiffures d’Indiens acceptables, et les enfants décidèrent d’insérer au bout du calamus, la tige creuse des trois qui restaient, des mines de graphite prises sur leurs compas pour en faire des crayons.

Ils firent des galettes un peu brûlées au puissant goût de levure, et toute la famille assise en tailleur sur la terrasse déjeuna fort tard de viande des grisons, de saucisson de bœuf, de quelques makrouts grillées sur la crêpière, et d’autres plus grasses et plus savoureuses, frites dans la cuisine. Toutes, dégoulinaient de miel. Il faisait froid et le miel, tiédi au contact des pâtisseries chaudes, coulait sur les écharpes et les blousons. On était à la veille de Noël, on se léchait les doigts, et tout paraissait meilleur qu’un réveillon d’oie et de foie gras.

Quand la lumière commença à décliner, il fallut bien fermer la terrasse, remonter les radiateurs et se pelotonner sur le canapé pour se réchauffer. Cette journée étonnante dans un quotidien morne avait été riche en émotions et Solange remplaça le dîner par une orgie de petits pots de semoule aux raisins secs et aux pépites de chocolat devant un western à la télé.

Chapitre 7

Noël arriva. La famille d’Armelle n’avait personne à qui rendre visite dans un rayon de cent kilomètres, et aucun prétexte ne les autorisa à quitter la ville en ce jour de fête. Avaient-ils eu tort de s’éloigner de la Région parisienne et des êtres aimés ? Les avaient-ils abandonnés en passant de l’autre côté du cercle autorisé ? Auraient-ils dû rester dans leur appartement de banlieue pour conserver le droit de retrouver leurs parents en cette seule journée ? Personne n’en parla.

Les premiers temps, les gens avaient essayé de rester proches. On se téléphonait, on s’envoyait des messages, on se promettait de vite se revoir. Les mesures de confinement annoncées par le gouvernement à partir du mois de mars 2020 prédisaient chaque fois leur propre fin dans quelques semaines. On assurait que la victoire contre la pandémie viendrait des sacrifices importants mais brefs que la population consentirait. On menait une guerre mondiale contre un ennemi microscopique, mais les combats se déroulaient au chaud, au milieu des coussins moelleux et des miettes de chips dispersées sur nos canapés. On pensait à la vie plus difficile de nos grands-parents, aux guerres passées, et on riait des râleurs oisifs et bien nourris.

Et puis la fin 2020 était arrivée, ponctuée de nouvelles toujours plus nombreuses de décès. Du virus souvent, mais pas forcément. D’infarctus, de cancers foudroyants, d’accidents, de vieillesse et de tristesse. La grippe aviaire était revenue, se répandant dans les départements ruraux comme pour profiter du vide laissé par les touristes et par les promeneurs confinés. On entendait presque le monde de l’infiniment petit rire des hommes. Le virus qu’on tentait de tenir à distance en nous bâillonnant et en nous barbouillant de gels désinfectants, recevait le renfort d’un autre de ses congénères qui nous attaquait à revers, infectant les élevages de volailles. Les canards passaient du gavage à l’abattage. De partout les paysans, jusqu’alors économiquement épargnés par la crise sanitaire puisque le seul plaisir qui restait au peuple était la bouffe, criaient à la ruine. Le dérèglement climatique ne pouvait plus se cacher, ni se prédire pour dans cent ans. Il était là, et comme seule réponse les actionnaires et les gouvernements vantaient les achats de voitures électriques à des citoyens cloîtrés chez eux. En panne d’imagination, l’avenir de l’humanité s’envisageait par la consommation.

2020 nous abandonna pour nous précipiter début 2021 dans un scénario qui ressemblait aux sombres films d’anticipation des années 70 et 80, Blade runner ou Soleil vert. On ne pouvait hélas plus se rassurer en éteignant la télé. Trop de signaux inquiétaient et aucun super héros ne semblait pointer sa cape à l’horizon.

C’est ainsi que les amis et les parents cessèrent d’évoquer par Skype les futures retrouvailles, les mariages et les cousinades. La foi se perdait. Quelques mois plus tard, on se retrouva un temps, mais quand il fut question en 2023 d’un reconfinement sans fin, les appels s’espacèrent. On avait peur d’apprendre de mauvaises nouvelles et peur d’être impuissants à partager ou à consoler d’écran à écran. Les familles nombreuses, confinées dans des appartements encombrés et bruyants, finissaient par se croire privilégiées malgré la promiscuité, et n’osaient plus affronter le regard d’envie des solitaires crevant de silence et d’ennui dans des logements qu’aucune visite ne rendait vivants. L’appel vidéo qu’on avait cru pouvoir être une compensation à l’absence, devenait frustration et souffrance. Sans perspective de fin, sans espoir d’embrassades, beaucoup trouvèrent le salut de leur santé mentale dans l’oubli. Le virus avait organisé l’humanité en atomes isolés : des noyaux de quelques particules collées, soudées devant la télé, et quelques électrons gravitant de temps en temps autour d’eux, mais coincés dans une orbite de mille mètres, et ne croisant que très rarement d’autres cercles habités.

C’est un de ces cercles qui venait pourtant d’apparaître dans le champ de vision d’Armelle.

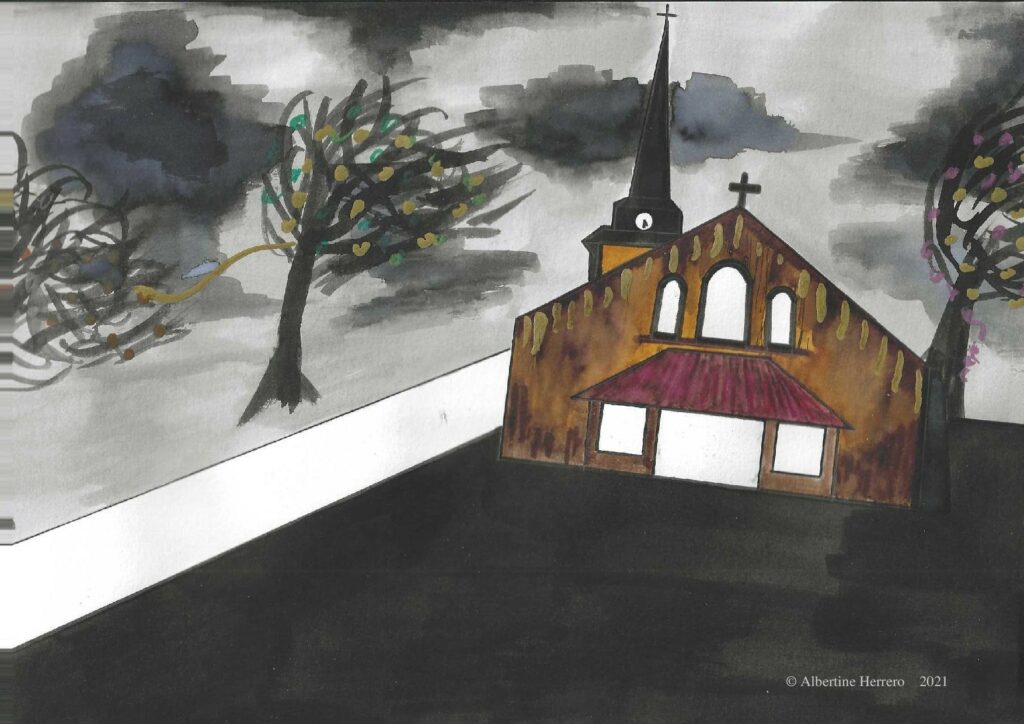

En ce lundi 25 décembre 2023, la famille avait décidé de profiter de la relative liberté offerte ce seul jour par tolérance présidentielle spéciale, en sortant se promener tout simplement dans le centre ville de leur petite station balnéaire. Protégés par l’esprit de largesse et de fraternité soufflé aux autorités pour la Nativité, ils avaient tous les cinq pris à pied le chemin de quelques deux kilomètres à travers la forêt qui reliait la côte aux commerces survivants du bourg. Une tempête s’annonçait. Le vent, pourtant moins fort à couvert que sur la côte, agitait déjà les branches des pins et se chargeait de gouttes d’eau. De la terre trempée montaient des odeurs de feuilles mortes et de mousses qu’Armelle respirait, son masque légèrement baissé sous le nez. Hélias regrettait son vélo. Malo, intimidé par la perspective d’un si long chemin, marchait dans les jambes de maman, aveuglé par la pluie qui maintenant lui fouettait le visage. La nuit tombait.

À 17 heures 30, quand ils arrivèrent en ville, le ciel était noir. Sombre et mouillé, l’asphalte de la place de l’église brillait. Des guirlandes lumineuses se balançaient dans les arbres, eux-mêmes secoués par des rafales de vent. Des haut-parleurs crachaient des chants de Noël et des airs de comédies musicales américaines. Cette gaieté forcée sonorisée par la municipalité tranchait étrangement avec le silence des rues, augmentant encore l’impression de visiter une ville fantôme.

Ils en étaient là quand Armelle aperçut quatre silhouettes qui débouchaient d’une rue derrière l’église et qui pressaient le pas vers le parking. Le goémonier et sa famille avançaient, les bras chargés de paquets. Avaient-ils, eux, rendu visite à des proches ? Sorti de la nuit, apparaissait enfin un autre cercle de vie. Solange osa dire bonsoir d’un signe de la main. Elle connaissait le goémonier pour l’avoir prié par la fenêtre de lui donner quelques poignées d’algues rouges qu’elle avait laissées pourrir, au dégoût des enfants, au pied de son ficus. On pouvait être confinés et déshumanisés, mais son ficus de vingt ans, acheté à l’état de frêle arbrisseau le jour où elle avait fait la connaissance de Tarek, ne devait pas crever sans engrais. Ni le déluge qui s’abattait maintenant sur les deux familles, ni les presque trois ans de méfiance envers les postillons de son prochain, n’encourageaient les conversations, mais les adultes se saluèrent de loin. Malo allait courir remercier pour les plumes, mais Armelle le retint. L’échange d’un regard complice pour ce soir était déjà bien.

Il était plus que temps d’ailleurs de se mettre à l’abri. Tandis que le goémonier et les siens disparaissaient dans leur voiture, la famille d’Armelle s’engouffra dans l’église. D’un coup la tempête s’assourdit. Les lustres étaient allumés, des cierges brûlaient. Les lumières parsemaient de taches jaunes la nef centrale et le transept. L’immense crèche avec ses personnages de plâtre, et l’épaisseur des murs de l’église créaient un sentiment de sécurité alors que dehors se déchaînaient les éléments. Vidé de ses fidèles en cette fin des fêtes de Noël, le temple ne verrait plus ce soir venir personne. La famille allait donc rester là, rassurée par le sentiment d’être à l’abri dans cette froide et silencieuse forteresse de pierres. Seuls et ne comptant que sur eux cinq, ils écoutaient le cri assourdi du vent, protégés de la pluie et unis malgré les chamailleries.

Chapitre 8

Le lundi 8 janvier 2024 était une triste journée. On avait rangé, la veille, les jeux des vacances et la plupart des décorations de Noël. Seules quelques guirlandes restaient encore accrochées au plafond. La table des devoirs avait repris sa place sur la terrasse, et le soleil semblait ne pas vouloir se lever. Ni à dix heures ni à midi le moindre rayon n’avait percé. L’air bougeait à peine, la pluie n’arrivait pas. Le ciel d’habitude mouvementé et changeant par mauvais temps, était immobile, comme enfermé par le couvercle uniformément gris d’une cocotte en aluminium étouffant le paysage.

Pour ne rien arranger la classe virtuelle d’anglais n’avait d’abord pas fonctionné. Le lien envoyé le matin par la prof n’était pas actif. Il avait fallu le copier, et le moteur de recherche ne l’avait, aux deux ou trois premiers essais, pas accepté. Puis il l’avait accepté mais il avait demandé un code secret, inexistant. Après six ou sept tentatives infructueuses, la connexion avait été établie, sans que l’on sache pourquoi ni comment, sans code secret, sans que rien ait été différent, mais Armelle était arrivée en retard. Quand elle allait au collège, elle était toujours à l’heure. Dans le casque, le son crachotait et Armelle n’entendait pas la moitié des phrases en anglais. Aurait-elle mieux compris avec une bonne réception ? Elle serait notée présente, c’était déjà ça. Quelques élèves échangeaient des messages écrits en marge du cours. C’était le moment de se dire bonne année, mais depuis 2020 plus personne ne le disait sans arrière-pensée. Quand pourrait-on espérer de bonnes années ? Armelle attendait mollement le moment de signaler sa présence pour prouver au professeur, une jeune femme dont les cheveux épais et bouclés remplissaient l’écran, qu’elle suivait le cours activement.

À l’autre bout de la table, Solange faisait travailler les garçons. Malo comptait et coloriait des ballons, qu’il décorerait ensuite de boucles et de lignes brisées. Hélias recopiait un texte au présent dont il lui faudrait à la fin mettre tous les verbes à l’imparfait. Il galérait. Dans la cuisine Tarek, branché et casqué lui aussi, se battait pour expliquer la continuité des fonctions et le théorème des valeurs intermédiaires : « Vous êtes d’un côté de la rivière et vous devez passer de l’autre côté sans avoir le droit ni de voler, ni de sauter. C’est ça que ça veut dire la continuité. Alors, oui ou non, est-ce que vous vous mouillez les pieds ? »

Chaque demi-journée, le père et la mère échangeaient les rôles entre celui qui s’occupait de la maison et des enfants, et celui qui faisait cours ou qui corrigeait des copies en ligne. La prof d’anglais parlait maintenant de civilisation. Difficile de croire que loin là-bas, de l’autre côté de cet océan aujourd’hui triste et plat, des gens, en cet instant, conversaient en anglais. Et puis à quoi bon y croire ? Armelle n’irait jamais. L’école continuait à vous apprendre des langues pour commercer sur Internet, mais la jeune fille s’en fichait car acheter des objets fabriqués à cinq mille kilomètres ne la faisait pas voyager.

Elle en était là de ses réflexions et de son ennui quand on sonna à la porte. Le tintement, inattendu, mit toute la famille en alerte. Les sens aux aguets, tous se turent mais personne ne bougea. Depuis des mois, aucun visiteur ne s’était présenté, et aucun livreur ne venait jamais dans leur résidence trop reculée et trop peu peuplée. Ce n’était pas non plus le jour du facteur dont la maigre tournée n’avait lieu que le jeudi.

Malo, jeune et spontané, fut le premier à réagir. Passé un instant de surprise, il bondit hors de sa chaise et courut à la fenêtre de sa chambre par laquelle on pouvait apercevoir l’entrée de l’immeuble. Il revint tout excité en criant : « Ya une voiture de gendarmes garée devant chez nous !!! ». Tarek, vite sorti de sa sidération, avait déjà affiché sur son écran une feuille d’exercices présentée d’urgence à ses élèves comme un travail – là, tout de suite, maintenant – de quinze minutes en autonomie. Il lança le chrono à leur intention, coupa son micro et alla ouvrir. Solange le suivit. Déjà, des coups impatients étaient frappés à la porte. Les deux gendarmes qui pénétrèrent dans l’étroit couloir n’avaient l’air ni de venir partager un café ni de vendre un calendrier au profit des orphelins des forces de l’ordre. Ils étaient équipés des nouveaux képis à visières intégrales transparentes, filtrantes et respirantes que les enfants voyaient de près pour la première fois.

« Qui dans ce logement a acheté des couvertures de survie le lundi 4 décembre 2023 ?, commença sans préambule le plus âgé qui s’imposait d’entrée comme le chef.

_ J’ai acheté des couvertures de survie avant Noël, répondit Solange, mais je ne suis plus très sûre de la date.

_ Vous reconnaissez donc les faits ?, insista le vieux gradé aux galons doublement chevronnés. Son visage mince semblait se réduire à un nez, fort long et fort tordu, qui descendait d’un front lisse prolongeant un crâne qu’on devinait quasi-chauve sous le képi. Solange, malgré son inquiétude et sa stupéfaction, ne pouvait en détacher son attention. Où qu’elle essaie de regarder, elle y revenait toujours, tant il lui faisait irrésistiblement penser à la courbe de la fonction cube dans un repère orthogonal.

_ Je m’en souviens, intervint Tarek, mais ma femme les a achetées au supermarché, comme tout ce que nous prenons lors de nos courses ordinaires. Où est le problème ?

_ Le problème monsieur, s’exprima l’imposant nez, c’est que des couvertures de survie n’ont rien d’un achat ordinaire.

_ Ce ne sont pas des achats de première nécessité. C’est même suspect, crut bon d’ajouter le plus jeune gendarme aux galons sans chevrons, un adjoint probablement.

_ Mais si elles étaient en rayon, c’est qu’on devait pouvoir les acheter, non ?, se défendit Solange.

_ Vous êtes autorisés à faire des achats de première nécessité et vous avez l’obligation de savoir quels articles correspondent et quels articles contreviennent à cette définition. Ce ne sont pas les rayons du magasin qui doivent dicter à une bonne citoyenne sa conduite, madame. Nous avons été alertés pour une suspicion d’infraction, et nous sommes là pour mener une enquête. Notre boulot n’est pas de vous faire la morale, mais sachez que tout comportement sanitairement irresponsable met la vie des autres en danger. S’il y a lieu, nous serons contraints de vous verbaliser, madame.

_ S’il y a lieu ?, s’étonna Solange.

_ Si l’infraction est constatée, précisa le sous fifre.

_ Mais quelle infraction ?, parvint à articuler calmement Tarek malgré la moutarde qui lui montait au nez, un nez certes un peu busqué, mais loin d’égaler la courbure de celui du brigadier. Quelle idée la nature avait-elle eu de disposer au milieu de cette figure un tel point d’inflexion ?

_ L’infraction de vous être procuré un matériel utilisable uniquement en extérieur dans des conditions extrêmes alors que vous n’êtes pas titulaires des autorisations indispensables à de telles sorties. D’autre part un témoin assure vous avoir vue, madame, acheter une quantité de balais pour le ménage, disproportionnée à l’usage domestique desdits balais. Sans explications valables de votre part, nous serons contraints de vous perquisitionner, conclut l’officier fier d’avoir si bien parlé.

Pour toute réponse, Solange se plaqua contre le mur du couloir, faisant signe à son mari de l’imiter. Elle dégageait ainsi le passage vers le salon, et elle invita de la main les gendarmes à s’avancer. Suspendues du lustre au lampadaire allogène, accrochées des cadres des tableaux jusqu’à la tringle à rideaux, les guirlandes dorées et argentées, fabriquées par les enfants en découpant les couvertures de survie, égayaient encore la pièce et témoignaient des efforts de décoration du Noël tout juste passé.

Les deux équipiers armés et lourdement bottés contemplaient, leurs deux nez levés, les rubans brillants assemblés en anneaux dont ils devaient se demander l’usage que pourrait faire de ce découpage, une famille de terroristes sanitaires. Le chef détourna le premier son immense tarin du plafond pour s’adresser à Solange : « Vous avez acheté quatre couvertures de survie. Quelle preuve avez-vous qu’elles sont toutes là ? »

_ Mais monsieur, c’est bien simple, répondit Solange, chaque couverture de survie est un rectangle qui mesure 220cm par 140cm. Il vous suffit de calculer son aire puis de la multiplier par le nombre de couvertures que j’ai achetées, et enfin de diviser par l’aire des petits rectangles qui ont formés les anneaux et qui mesurent approximativement 20cm par 2,5cm – même si c’est parfois 3cm ou 1,2cm, ou s’ils ressemblent pour certains à des trapèzes car mon plus jeune fils a souvent découpé de travers – pour trouver le nombre total d’anneaux qui doivent former les guirlandes. Comptez les anneaux suspendus au travers du salon et, selon la comparaison de votre résultat du calcul avec celui du comptage, vous saurez si toutes les couvertures de survie sont là. C’est un calcul qui se fait les doigts dans le nez, si vous me permettez l’expression, ce qui ne doit pas être difficile pour vous . Voulez-vous que nous le fassions ensemble ?

Tarek, partagé entre la peur d’une catastrophe imminente et l’envie de rire, passa sa main sur sa bouche, frottant sa barbe de deux jours, et baissa les yeux sur ses chaussons. Armelle qui avait oublié depuis longtemps son cours d’anglais regardait avec inquiétude les représentants de l’autorité qui salissaient de leurs chaussures réglementaires pleines de virus et de bactéries le carrelage blanc soigneusement désinfecté de son logement. Hélias trouvait l’idée du calcul géniale et cherchait déjà une feuille de brouillon pour le poser. Quant à Malo, très fier que son bricolage suscite tant d’intérêt, il venait de faire tomber toutes les casseroles du placard sous évier pour attraper le rouleau de papier aluminium rangé tout au fond, et redécouper des rectangles métalliques pour montrer aux messieurs en bleu comme c’était facile et joyeux de décorer sa maison.

Le fracas des gamelles sur le sol de la cuisine mis une fin brutale aux discussions sur les guirlandes que les militaires n’avaient envie ni de mesurer, ni de compter, ni de calculer. Soucieux de ne pas perdre la face, et d’assez mauvaise humeur, le gradé interrogea Tarek au sujet des manches à balais. Les avaient-ils sculptés en bougeoirs pour la table du réveillon ? Tarek prit un air désolé, suggérant par quelques mimiques que le sujet était sensible et qu’il ne tenait pas à trop en parler devant Solange. « Ma femme est sujette au stress, voyez-vous… Elle balaie, elle balaie, elle tape dans tous les coins, elle cogne sous les lits, elle s’appuie sur son balai, elle le tord, elle le serre, elle les casse tous. »

Appuyant les dires de son père, Armelle était allée chercher sur la terrasse deux morceaux de manches à balais cassés que les garçons avaient brisés la veille en jouant aux chevaliers et aux pirates après le démontage du tipi des vacances. Elle avait pris un air navré de circonstance et montrait de loin aux gendarmes les morceaux de bois martyrisés. Solange, appuyée contre le mur du couloir, ne disait plus rien et, les yeux vagues, arrachait avec ses dents les peaux mortes de ses doigts irrités par l’eau de javel.

La tension s’effondra d’un coup. Le vieux gendarme désolé dodelina de la tête et posa, pour un bref instant de compassion et de solidarité, sa main droite gantée sur l’épaule de Tarek. « Je vois que tout est en ordre, nous allons clore la procédure, mais évitez, dans la mesure du possible, de vous faire encore remarquer ».

Quand la porte se referma sur les gendarmes, toute la famille retint son souffle le temps d’entendre claquer les portes de leur Peugeot 5008 garée devant l’immeuble. Quand le véhicule eut disparu du champ de vision perceptible depuis la fenêtre de la chambre des enfants, tous rirent de soulagement et rejouèrent la scène improbable qui venait de se dérouler. Tarek en avait oublié ses élèves en ligne qui, de toutes façons, étaient tous partis vers d’autres espaces numériques, sans aucun égard pour son théorème des valeurs intermédiaires. Ils discutèrent longtemps, mi-soulagés, mi-terrifiés de ce que cette visite impliquait de surveillance et de délation. Ce n’est qu’au bout d’un moment qu’Hélias levant la tête de sa feuille de brouillon et cessant de mâchouiller son crayon annonça : « Il reste deux couvertures de survie qui n’ont pas été découpées pour le plafond ! »

Chapitre 9

La visite des gendarmes pesa sur la famille toute la semaine. Malgré ses airs au début bravaches, Solange s’était complètement effondrée, et Tarek, d’une humeur noire, désespérait d’une humanité de cons qui n’aurait pas dû avoir le droit de vote puisqu’elle les avait mis sous la botte d’un système autoritaire que la population, terrorisée et infantilisée par la peur des autres et de la maladie, applaudissait.

Pour ne rien arranger, Hélias avait attrapé un rhume qu’il avait, deux jours plus tard, passé à Malo. Les sanctions en cas de toux et de nez qui coulent étaient sévères. Tout éternuement était passible de trois semaines de confinement de niveau 4, c’est-à-dire d’une interdiction complète de sortie doublée d’un accompagnement renforcé de téléconsultations quotidiennes assurées par des médecins du centre de surveillance des maladies virales. Sans compter qu’après guérison, votre dossier restait fiché comme celui d’une personne suspecte de fragilité immunitaire ou de comportements à risques pour non respect des gestes barrière.

Où Hélias avait-il pu attraper son rhume ? Mystère. Depuis plusieurs années maintenant, les messages pédagogiques et publicitaires des autorités de santé avaient vaincu les expressions pourtant tenaces des grands-mères et de la sagesse populaire : on n’attrapait plus froid. Les courants d’air n’enrhumaient plus, et aucun membre de la famille ne pouvait en accuser un autre d’avoir laissé trop longtemps la fenêtre ouverte. Ce n’était même pas la faute d’Hélias qui était sorti jouer sur les parkings en oubliant son bonnet. Quel virus, parmi les quelques deux cents coronavirus, rhinovirus, virus syncytial respiratoire, virus parainfluenza et adénovirus avait bien pu franchir la barrière d’eau de javel régulièrement répandue dans le couloir et sur les poignées de portes ?

Il n’était plus temps de se questionner, même si Armelle avait eu la curiosité de chercher sur Internet et était tombée sur un article de 2007 qui incriminait le stress comme facteur de vulnérabilité aux contaminations. Vu l’état de tension des derniers jours, même un petit virus javellisé et moribond avait pu infecter sans peine toute la maison. Maintenant que le mal s’était installé, il importait qu’aucun voisin n’apprenne que deux malades morvaient sous leur toit.

On avait installé les garçons dans le canapé-lit du salon qui était la pièce centrale de l’appartement, et donc la plus éloignée des fenêtres et des portes donnant sur l’extérieur. Plusieurs épaisseurs de bois et de vitres étouffaient la toux et les plaintes des enfants que la voisine du 11 aurait pu surprendre lors des visites régulières qu’elle faisait au n°17 sous prétexte qu’elle possédait, faisant face à l’appartement de la famille d’Armelle, une location de vacances, aujourd’hui inhabitée mais qu’il fallait entretenir et surveiller.

Solange et Tarek avaient découpé à la va vite, sans même les ourler, des mouchoirs lavables dans un vieux drap, pour éviter d’avoir à sortir des poubelles remplies de mouchoirs en papier souillés, ce qui n’aurait pas manqué d’attirer l’attention de Columbo.