Les textes qui suivent ont été publiés dans mon précédent blog entre le 31 mai 2018 et le 27 mai 2022, jusqu’au jour où tout le site a planté. J’ai décidé de les archiver dans ce nouveau blog en les classant par thèmes. Ceux qui suivent racontent mon expérience de mère de trois jeunes enfants dans une ville de petite couronne parisienne.

Matin – Publié le 31 mai 2018

Tu as l’air fatiguée !

Un mois de régime, une couche de mascara, du fond de teint et j’ai l’air fatiguée. Pas moyen d’être pimpante, encore moins resplendissante.

La Grande court vers la porte de l’école avec ses dix kilos hebdomadaires de cahiers à signer sur le dos. Le Moyen suit, une bretelle du cartable à l’envers, la capuche de travers, le sac de piscine sous le bras. Ils ont leur goûter pour l’étude, leur bouteille de flotte pour la récréation, la petite voiture pour échanger avec le copain, le collier « amie pour la vie » à offrir à la copine.

Il ne me reste que le Petit, le Riquiqui dans sa poussette qui hésite entre sucer ses doigts et son doudou. Il faudrait deux bouches, ou une plus grande. Sous ses fesses j’ai calé le paquet de couches pour la semaine et les rechanges en cas d’accidents pipipuréecacavomiboue.

Il ne me reste que le Petit et ma sale tronche de fatiguée.

Tu as l’air fatiguée, qu’est-ce que tu as ?

J’ai quarante ans, un boulot et trois gosses.

J’ai corrigé des copies, cuisiné et repassé jusqu’à minuit. Le Petit a perdu son doudou à 2h du matin, il a eu froid à 4h et sa couche a débordé à 5h. Le Moyen a eu mal au pied à 3h15 et a fait un cauchemar à 5h30. Le réveil de mon mari a sonné à 6h30 et le mien à 7h10. Une nuit ordinaire, somme toute assez bonne, sans terreur nocturne de la Grande, sans nez bouchés ni bébés gravissant au milieu de la nuit et à tour de rôle le lit parental avec quatre lapins et trois oursons pour prendre toute la place, s’étaler, donner des coups de pieds et finir par se casser la gueule sur le tapis dans un fracas suivi de cris stridents.

La porte de l’école s’est refermée. Je savoure une seconde cette petite victoire du quotidien d’être arrivée à l’heure avec trois enfants coiffés, dont l’estomac est plein, dont les dents et les mains sont propres. Certains escaladent un sommet, sautent à l’élastique, gagnent des guerres ou des élections, sauvent le monde en se jetant d’un avion. Je suis le James Bond du petit-déjeuner équilibré, des chaussures lacées et du cartable bouclé.

Plus que le Petit à consigner chez la nounou. Un bisou baveux sur le pas de la porte et ne me restera de ma charge matinale que mon sac à dos, mes feutres à tableau et mes stylos pour courir vers le métro.

Mère de bât – Publié le 01 juin 2018

La maternité est une charge.

Charge de famille.

Charge financière.

Charge morale.

Charge émotionnelle et affective.

Charge d’emploi-du-temps.

Et pourquoi pas, surtout, charge de la mule ?

Poids de la poussette. Poids des couches, des paquets de yaourts et des cartables. Poids des enfants qu’il faut hisser sur le toboggan ou dans le manège. Dix fois, cent fois, mille fois, sur le jeu il faut les remettre. Poids des enfants fatigués qui ne veulent ni marcher ni se laisser rouler. Poids des enfants endormis sans force qu’il faut soulever et poser sur le pot à minuit. Mais poids des enfants enjoués qui veulent faire l’ascenseur jusqu’au plafond et jusqu’au bout de la nuit quand viennent à dîner des amis.

Poids de la sortie à la plage. Du sac de jouets – moules, seaux, pelles, ballons, bouées, jeu de boules et jeu de bulles. Du sac des serviettes de bain, des nattes, des rechanges et des vestes pour le frais tombant du soir, de la crème solaire pour le chaud de l’après-midi. De la glacière du goûter et de la grosse bouteille d’eau. Du plus petit rejeton qui ne veut pas marcher dans le sable, et du parasol dont on s’est chargée pour le protéger des méchants UV, influencée et culpabilisée par toutes les recommandations médicales, sachant pourtant que l’enfant, insensé et insensible aux prescriptions, refusera – attiré par l’immensité de la plage – de jouer un instant sous sa chiche ombre protectrice. Poids du sable enfin, et de la progression lente et difficile dans le sol meuble, ennemi de la mère, mais terrain de jeu des deux plus grands qui courent et volent jusqu’à la mer après vous avoir glissé sous un bras ou accroché au seul petit doigt disponible, leurs tongs.

J’ai porté pendant les quatre mois de rénovation de l’ascenseur, chaque soir ouvrable, de retour du travail, la poussette pliée de la main gauche, la fille de deux ans sur le bras droit, le sac à langer de chez la nounou autour du coup et, dans le ventre, un fœtus farceur en pleine essor.

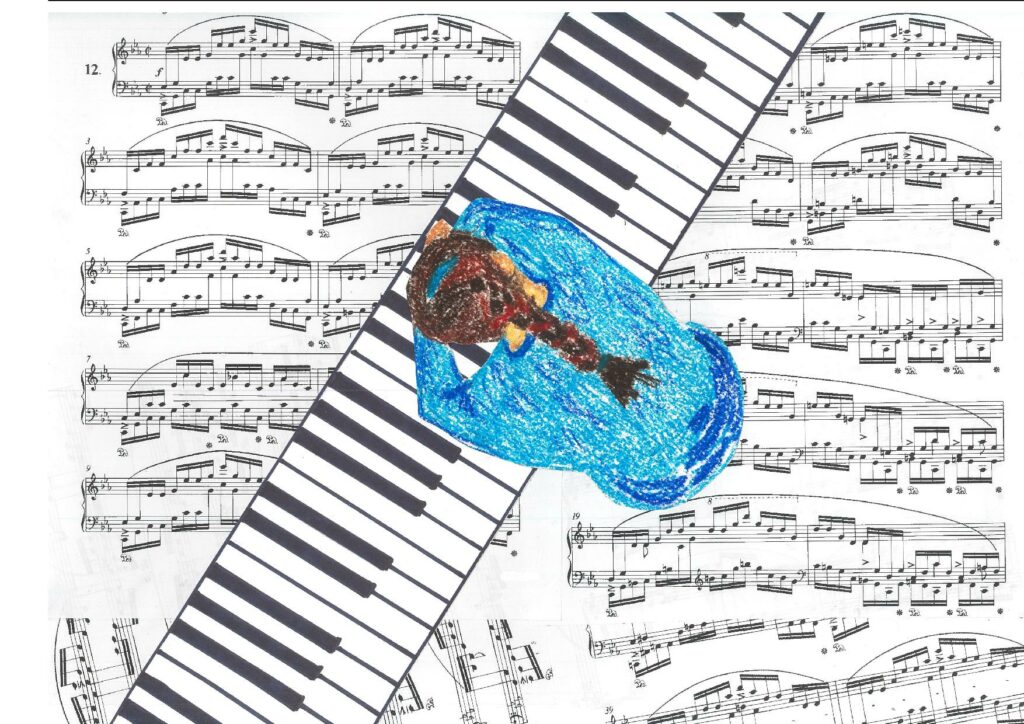

Je porte quand vient le soir, sur le chemin qui mène au conservatoire, le violon sur mon dos, l’étui de la flûte traversière en bandoulière et les cahiers de solfège ballottés dans un sac sur l’épaule opposée. Il faudrait un joug. Sur le chemin du retour s’ajoutent les courses d’appoint faites dans le quartier pendant les cours de musique : une boîte de sauce tomate, des œufs, du fromage en promo et du pain.

Mère de bât.

Il en faudrait dans les zoos, dans les fermes et dans les bestiaires.

Le gène de la chaussette (Partie 1) – Publié le 08 juin 2018

Une mère est un homme orchestre.

La mère, rentrée du travail chargée d’une baguette, de quelques bananes et d’enfants fatigués récoltés au saut du bus à l’école élémentaire puis chez la nounou, n’est pas encore au bout de sa tâche. Quand Jésus a dit : « à chaque jour suffit sa peine », ce devait être sans penser à la mère.

Il est 18h30 après l’étude. Tout en coupant des légumes pour la soupe du soir, et parfois également pour le déjeuner du lendemain si l’organisation d’un mercredi ou d’un samedi l’impose, la mère envoie sa grande fille encore petite se doucher seule. L’autonomie s’apprend au fur et à mesure du dépassement des parents.

Quand le dîner mijotera – en autonomie lui aussi – la mère baignera le Petit tout en hurlant au grand frère, depuis la salle de bains, des menaces non approuvées par les pédopsychiatres dans l’espoir de lui faire ranger sa chambre. La mère tenue de rester à une distance inférieure à la longueur de son bras de la baignoire en plastique bleue – un autocollant triangulaire jaune jamais décollé lui rappelle sans cesse le risque de noyade du Petit qui patauge joyeusement – fera venir à elle sa fille pour lui sécher les cheveux ou lui faire réciter une fable ou quelques tables de multiplications.

Le Petit sortira de sa toilette, propre et frais, semblable à une boule de coton dans un pyjama blanc et doux, les fesses pommadées, les oreilles bouchonnées et le nez récuré à l’eau de mer. La mère, enfin libérée de la chaîne invisible qui la retenait près de la baignoire, constatera l’inefficacité de ses menaces susdites en allant butter sur toutes les petites voitures circulant comme aux heures de pointe dans la chambre du Moyen. Elle s’enfoncera au passage un lego dans la plante du pied. Elle rangera donc tout, ce qui est finalement plus rapide et moins fatigant que de se mettre en colère, et enverra le Moyen souffler quelques minutes dans sa flûte avant de le coller dans la douche où il apprendra l’autonomie encore plus jeune que sa sœur, gâchant pour cela une quantité d’eau qui suffirait à l’irrigation d’un champ.

Reprenant le chemin de la cuisine, elle attrapera le Petit au vol avant qu’il ne ressorte tous les jouets, et le scotchera devant un dessin animé en replay. C’est ainsi que, profitant de sa fascination pour l’image, elle lui vissera dans le bec un biberon de purée de légumes – maison et peut-être bio ? – allongée de lait.

Si pendant ce temps la soupe du soir et le ragoût du lendemain n’ont pas attaché au fond, elle ira mettre la dernière main au dîner et s’occupera du couvert, tout en criant de temps en temps sur le chemin de la cuisine au salon : « plus haut ! », « plus bas ! », « encore ! », non qu’un être imaginaire lui gratterait le dos, mais pour corriger à distance les notes fausses frottées par la Grande dans son exercice quotidien du violon.

A 20h les enfants devront être propres et en pyjama, les devoirs vérifiés, les carnets de correspondance contrôlés, les chambres rangées, la musique travaillée, les vêtements du lendemain préparés, le dîner posé sur la table, et vidé le biberon de purée de légumes allongée de lait.

C’est le moment où la mère, alignant ses trois enfants proprets, devrait accueillir le père d’un sourire et d’un baiser, mais parfois, fatiguée, la mère n’est qu’une mégère.

Le gène de la chaussette (Partie 2) – Publié le 08 juin 2018

Doucher, ranger, cuisiner, surveiller les devoirs, guider la pratique musicale des jeunes enfants hésitants, préparer les sacs et les vêtements du lendemain. En même temps.

Pour que toute la complexe machine familiale fonctionne chaque soir sans se gripper, il faut chasser la moindre perte de temps.

Tout doit être à sa place.

La main droite qui, au-dessus de la gazinière, cherche, à l’aveugle dans un placard, la planche à découper les oignons pendant que la main gauche touille régulièrement et inlassablement le sauté de veau ou la béchamel, doit être immédiatement victorieuse. Hélas ! Souvent la main tâtonne, s’étonne puis abandonne. De planche à découper, point. Il faut alors ouvrir tous les placards, même les plus hauts, et pour cela déplacer plusieurs fois dans un épuisant mouvement de translation le tabouret sur lequel il faudra monter, puis descendre, puis monter encore, à seule fin de trifouiller dans tous les casiers perchés au plafond de la cuisine, à la recherche de la planche perdue. La planche à découper est toujours retrouvée, avec les moules à gâteaux ou les boîtes en plastiques (qui, toutes, invariablement, seront tombées par terre, dans la poubelle ou sur la tête de la mère pendant la prospection). Mais en raison du temps perdu dans la recherche, la béchamel est souvent ratée.

Que les petites cuillères jaunes soient rangées avec les petites cuillères bleues n’est pas un problème, que la planche à découper joue à cache-cache est contrariant.

Que dire de la préparation des vêtements ?

Impossible de se rendre compte à 8h le matin qu’il n’y a pas de slips propres ni de T-shirt repassé s’harmonisant avec la jupe de la Fille. Toute erreur serait funeste, entraînant les moqueries de camarades, ébranlant le fragile équilibre relationnel de la cour de l’école et favorisant pendant des mois la montée de crises d’angoisse le soir à l’heure déjà difficile du coucher.

Trois enfants, trois armoires, trois piles de vêtements qui sont donc alignées chaque soir sur le bureau du salon. La Mère se doit d’ouvrir chaque armoire une fois pour constituer d’un geste efficace chaque pile contenant pour chaque enfant un slip, une paire de chaussettes, une sous-chemise, un T-shirt, une jupe ou un pantalon, un gilet.

Si les chaussettes de la Fille sont dans l’armoire de la Mère et le gilet du Petit dans le tiroir du Moyen, le nombre de portes d’armoires à ouvrir, de tiroirs à tirer, de piles de vêtements en équilibre précaire à fouiller et de va-et-vient dans l’appartement se trouve considérablement augmenté.

Qui range les chaussettes et la planche à découper ?

Souvent la Mère, parfois le Père.

Le Père agit plus en féministe qu’il n’en parle. C’est bien. Le contraire est plus fréquent. Le Père s’occupe des enfants et range parfois l’appartement. Mais le Père ne fait qu’une chose à la fois et dit qu’il NE PEUT PAS savoir dans quelle armoire se rangent quelles chaussettes. C’est impossible, inimaginable, immuable, génétique.

Et moi ? Pourquoi à travail et niveau d’études équivalents serais-je plus disposée à retenir où se rangent la planche à découper et la paire de chaussettes avec des papillons jaunes ?

Pourquoi aurais-je MOI SEULE reçu en héritage – maternel ? – le gène de la chaussette ?

Le piège – Publié le 19 juin 2018

Une matinée de liberté s’ouvre à moi. Je ne travaille pas ce matin.

Les Grands sont à l’école. L’assiduité scolaire est obligatoire. Je suis une bonne mère.

Le Petit est chez la nounou. C’est beaucoup plus contestable. L’y ai-je jeté pour m’en débarrasser ?

Un peu, oui.

Une matinée de liberté. De solitude. De silence. Trois heures, immenses.

Il faudra que je range un peu, bien sûr. La table du petit-déjeuner, laissée encombrée dans la panique matinale. Les lits défaits. Je jouerai de la musique : piano et cornemuse. Et je prendrai du temps pour moi, pour épiler ces jambes honteuses de gorille hivernal. Il fait chaud en jean, et trop négligée, je ne peux me dénuder.

8h45. Le marché ouvre ses portes.

Demain j’aurai des invités. Il me faut des abricots pour une tarte. Je vais au marché, je ferai ma pâte, une compote, la tarte. Il me restera deux heures, immenses. De solitude. De silence.

Je jouerai de la musique : piano ou cornemuse ? Et j’épilerai mes jambes.

Au marché les abricots sont à 4€95 le kilo. Je tourne autour de plusieurs étals. Les prix sont identiques, imposés sans doute par les mêmes fournisseurs de Rungis. Il me faut deux kilos. C’est cher. Tant pis, je me lance.

_ Deux kilos d’abricots s’il-vous-plaît.

_ Vous les voulez bien mûrs ou pas trop ?

_ Bof, c’est pour une tarte…

_ Pour une tarte ? Ah mais attendez, j’en ai là pour un euro le kilo, regardez la belle caisse, et pas tâchés, hein, juste bien mûrs, six kilos, et celui-ci en bouillie c’est cadeau ! La promo du jour Madame !

Je rajoute quelques pommes pour la compote et une tranche de citrouille. Elle s’accommodera bien des carottes qui mollissent et noircissent dans mon bac à légumes. Une bonne soupe pour le Petit. En passant, j’achète un pantalon d’été à cinq euros, à l’étal des tailles uniques pour grosses fesses de mères qui achètent les fruits par caisses. J’y cacherai mes poils. Plus question de cornemuse, de piano ni de jambes estivales. Sous l’abricot cadeau en bouillie qui trône au sommet de la caisse, les autres fruits se révèlent candidats à un pourrissement imminent.

Je traverse le quartier avec ma caisse en promotion. C’est lourd, encombrant surtout, et j’ai l’impression que tout le monde me regarde. Gluant et collé, l’abricot cadeau en purée ne risque pas de tomber. Il y en aura pour la tarte demain, pour congeler en barquettes de compotes pomme-abricot, pour conserver en confiture. Il faudra sortir la grande casserole pour la compote, la moyenne pour la soupe, la cocotte pour la confiture, et stériliser les bocaux de l’an dernier. Quelques fruits parmi les moins meulés garniront ce soir la table du dîner.

Mère de famille nombreuse. La caisse qui pèse sur mes bras me fait comprendre, soudain, pourquoi depuis trois mois l’argent des courses file plus vite qu’avant. Les paquets de viande prévus pour deux jours ne font plus qu’un seul déjeuner et un frugal complément au dîner. Un gâteau à peine sorti du four disparaît en une heure quand avant il garnissait un dessert, un goûter et le petit-déjeuner. Je n’achète plus de paquets de gésiers de canard confits, mais des paquets – meilleur marché – de gésiers de volaille par lots de deux. Et voilà que je saute sur l’aubaine de fruits trop mûrs en cagettes. La tarte des invités, les vitamines du dîner et la confiotte de fruits promotionnels pour l’année. Il faudra trier, laver, dénoyauter, couper, touiller.

Autrefois j’aimais jouer les cantinières aux AG du lycée. Mal informée et peu armée pour les discours syndicaux, j’apportais mon soutien enthousiaste et sincère aux débats, sous forme de quiches au thon et d’œufs durs. Je suis maintenant cantinière au quotidien, remuant d’immenses gamelles indépendamment du calendrier des conflits sociaux.

Sur la table, la pâte repose au milieu des bocaux stérilisés et des barquettes de compote qui refroidissent. La casserole moyenne sèche sur l’égouttoir. La soupe bloblotte. La confiture écume.

La matinée de liberté, immense, est passée. Sans note de musique. Pour quinze euros, la table abonde de victuailles orangées, et mes jambes velues, oubliées une fois encore, ont trouvé de quoi se cacher. Le piège.

L’apprentissage – Publié le 24 juin 2018

CP : Présent du verbe être et du verbe avoir.

CE1 : Présent du verbe être et du verbe avoir.

CE2 : Présent du verbe être et du verbe avoir. AU SECOURS !!!

CE2 : copier cinq fois et apprendre par cœur : « il veut ».

J’imagine qu’il y aura « je veux » en CM1 et « tu veux » en CM2. Le pluriel sera pour le collège.

CM1 : les conjugaisons décollent enfin. On revoit le présent du verbe être et du verbe avoir (des fois que…) et on ajoute le présent, l’imparfait, le futur de l’indicatif des trois groupes. Quatre ans pour en arriver là. Un espoir se lève.

Dictée de CM1 : « Mélangez les ingrédients pour qu’il n’y est pas de grumeaux ».

Ah mais non, NON !

Je m’arrache les cheveux. Ma Fille me regarde sans comprendre. C’est dimanche. Prenant mon rôle de mère et d’éducatrice au sérieux, je lui ai demandé de me rejoindre à mon bureau avec son cahier de français. Je dois le lire et le signer comme chaque fin de semaine. Je le fais toujours devant elle, commentant, reprenant, expliquant, complimentant. C’est un rituel.

Je regarde la faute bien corrigée en rouge par la Maîtresse. Ma Fille a copié en vert à côté : ait.

Quatre ans pour apprendre « il est » et « il a », et on lui colle « il ait » dans une dictée. Pas notée, OK.

C’est le verbe avoir, ma chérie, le subjonctif présent. Elle ouvre de grands yeux.

Alors déjà, on ne lui a tellement jamais parlé du subjonctif qu’on ne lui a jamais dit que ce qu’elle connaissait s’appelait de l’indicatif.

Elle peut lire des pavés toute la journée, mais elle n’avait jamais remarqué la forme « ait » dans un texte. Évidemment, l’important c’est que Harry Potter tue le Basilic et peu importe qu’il le pourfende à l’indicatif ou au subjonctif. L’enfant qui viendrait me voir en me faisant remarquer au milieu d’une bataille de sorciers que le « è » est écrit « ait » et pas « est » ni « ai » aurait (conditionnel) un inquiétant pet au casque.

Le présent du verbe avoir c’est « il a ».

Le présent du verbe être c’est « il est ».

Si je dis maintenant que le présent du verbe avoir c’est « il ait », c’est le bordel !

J’imagine assez facilement que la faute se trouve dans beaucoup de cahiers qui seront ce dimanche signés par les familles. L’intention de la maîtresse est-elle que les parents signent sans commentaires ? Que les parents expliquent le subjonctif à la place de l’école ? Que les parents n’expliquent rien mais qu’une graine de subjonctif germe dans la tête des enfants ?

Lire du subjonctif, bien sûr. Parler au subjonctif et en écouter, certainement. Mais écrire avec la bonne orthographe du subjonctif dans une dictée quand on n’a jamais intellectualisé l’existence du subjonctif ?

Je prends le parti de semer momentanément une graine de subjonctif dans la tête de ma Fille ce dimanche, et d’y revenir plus sérieusement pendant les prochaines vacances. On y arrivera. Je me suis promis qu’elle irait au collège en sachant écrire français. On progresse vers ce but.

Que feront les parents non francophones ou bilingues hésitants ou réfractaires au subjonctif faute de culture scolaire et de parler châtier ou littéraire ?

Ils ne verront pas la faute, ou ne la commenteront pas, ou n’y penseront pas, et au lycée, et toute sa vie, l’enfant devenu grand écrira « Mélangez pour qu’il n’y est pas de grumeaux ». Faut-il juste espérer qu’il n’écrive pas de livres de cuisine ?

L’esquive – Publié le 26 juin 2018

Pourquoi suis-je en train de remuer un bœuf bourguignon ?

Il fait 28 degrés dehors. En cette fin d’après-midi, dans ma cuisine orientée plein Ouest, la température au-dessus du Bourguignon doit avoisiner les cinquante degrés. Rougeaude, épuisée, embuée de vapeurs d’alcool, je touille à en étouffer, la viande qui mijote dans le vin. Le bœuf cuira trois heures.

Pourquoi ce plat d’hiver ? Parce que cette fois j’ai su éviter le piège. Aujourd’hui j’ai su éviter tous les pièges.

L’emploi du temps du prof est un piège. On ne « travaille » pas tous les demi-jours, ce qui signifie que nous ne sommes pas 40 heures par semaine devant les élèves. Nous-même nous oublions souvent de compter comme travail, les heures de correction et de préparation. Et comment les compter, ces heures morcelées, ces copies corrigées parfois deux par deux entre des légumes à éplucher et une lessive à lancer ? La raison voudrait que le prof travaille sur des plages confortables, les jours ouvrables, quand il n’a pas ses classes. Les matinées du mardi et du jeudi par exemple, je « ne travaille pas ». Je devrais donc ces matins-là – une fois livrés les enfants à l’école et chez la nourrisse – m’installer à mon bureau, et corriger d’un trait mes copies.

Mais comment consacrer aux copies trois heures inestimables de vie dans un appartement vide et silencieux ?

Je corrige donc mes copies la nuit, le dimanche, au lycée aux heures des repas.

N’importe quand, mais pas le mardi ni le jeudi matins.

Hélas d’autres ennemis veillent : les courses et LES SORTIES SCOLAIRES !

_ Maman, mardi matin on va à la piscine/à la gym/au cinéma/au musée/voir des vieux/en pique nique.

La maîtresse veut deux parents accompagnateurs, tu viendras, dis ?

Ce mardi matin j’ai commencé par faire la queue à la Mairie dès 9h pour les inscriptions scolaires et extrascolaires de l’année à venir. La file d’attente des mères trépignait, se bousculait, bouchait la sortie et les autres guichets. Toutes, nous serrions des enveloppes kraft et des chemises cartonnées bourrées de papiers administratifs et de justificatifs, priant avec la même ferveur mise à repousser la malpropre qui aurait voulu nous passer devant, qu’il ne manque aucun document. Certaines mères avaient quitté leur travail prétextant une pause pipi qui s’éternisait dans cette queue bigarrée des mères venues de tous les quartiers de la ville.

J’avais les bons papiers. Sortie en vainqueur de la Mairie avant la fin de mes trois heures, j’ai renoncé effrontément à être Super Ménagère. Pas de courses aujourd’hui, de caddies, de rayonnages, de foule mercantile ni de temps perdu. Ce serait le retour à la maison et, tant pis, le Bourguignon bon marché acheté et congelé quelques semaines plus tôt. Une bouteille de rouge à 2€ devait traîner justement quelque part dans un placard.

J’avais évité le premier piège. Au prix d’un grand coup de chaud au-dessus de mes casseroles, le soir.

C’est alors que dans la rue j’ai croisé le rang anarchique et fluctuant d’une classe en sortie.

Merde ! Mon Moyen devait aller à la gym ce matin ! Et j’avais oublié de l’habiller d’un jogging. Je voyais la scène du soir. La tête déconfite de l’enfant trahi par sa mère, qui aurait passé, puni en jean et sur le banc, la séance de gym. Alors j’ai couru, couru dans la rue. J’ai couru chez moi prendre un jogging, couru à l’école. Couru pour mon enfant, et couru aussi pour arriver AVANT que ne sorte de l’école son rang. Je m’imaginais croisant sa classe sur le chemin du gymnase et je savais que j’y aurais croisé aussi une sollicitation polie mais ferme de la maîtresse, et croisé le regard suppliant et chargé d’espoir de mon Fils : Maman, tu viens à la gym ?

Non, NON ! Pas la gym, les vestiaires qui puent, les tapis pleins de sueur qui me rappellent mon école et mes calvaires sportifs de godiche. Pas la prof de gym, la vieille petite blonde à la queue de cheval peroxydée, au corps faussement jeune d’ancienne championne russe qui crie sur tout le monde dans un charabia suraigu.

Alors j’ai couru, comme aurait couru une championne russe qui n’aurait pas 40 ans, et je suis arrivée avant.

Le gardien de l’école a pris le jogging, à temps. Mon Fils, heureux, a sauté sur les tapis puants de la Blonde qui hurle sans fin avec son accent des mots sans suite.

J’avais évité le deuxième piège. Seule, les copies oubliées, j’ai mis un disque et j’ai DESSINÉ.

L’ignorance à deux vitesses – Publié le 03 juillet 2018

L’école du quartier doit être simplifiée.

La grammaire est effleurée. La conjugaison esquissée.

Les expressions compliquées, les compléments d’objets directs, indirects et seconds, les compléments circonstanciels de tous temps et de toutes les manières ont été priés d’aller voir ailleurs si les enfants y étaient.

Ce qui n’est pas sujet est prédicat, et c’est bien suffisant comme ça.

Ainsi en ont décidé ministres et inspecteurs. Ils savent. Aux maîtresses de marcher au pas.

Le conservatoire est resté figé depuis mes jeunes années.

La sous-dominante et la sensible font toujours une quarte.

Installées dans une rue parallèle à l’école du quartier, la demi-cadence, suspensive, et la cadence, conclusive, prennent le thé et rivalisent de politesses :

_ Installez-vous, je vous en prie, c’est la fin du morceau.

_ Je n’en ferai rien très chère, prenez place, et jouons un peu, j’attendrai la portée suivante.

La tonalité de la gamme majeure dont l’armure est en dièses – et non en bémols ventrus qui obéissent à d’autres lois – se trouve en augmentant d’une seconde la dernière altération à la clé, à moins qu’on ne soit en mineur comme nous le signalerait un demi-ton sur la sensible, et que la gamme ne soit la relative dont la coquette tonique se révèle lors d’une descente de tierce.

A l’école du quartier, on ne peut pas faire mieux que ça avec des enfants issus de ces milieux-là, vous comprenez bien.

Au conservatoire, inutile d’amoindrir la complexité du vocabulaire et des règles pour ces petits bourgeois. Mais vous ne comprenez rien.

Dans les deux cas, simplification condescendante ou élitisme obscur : même résultat. Dans les deux cas, à la maison, je me retrouve à faire le boulot. Mère et prof : le monstre à deux têtes qui ne dort jamais.

Pour l’école je replonge dans mes lointaines règles d’écolière, enseignant à ma Fille l’existence du précieux complément d’objet qui lui dira comment accorder les participes passés qu’elle a employés É-S.

Pour le conservatoire, je réapprends en vue de la retransmettre immédiatement une théorie oubliée depuis vingt ans. Je re-explique, je reprends, je remets une couche, parfois avec énervement.

Soir après soir, semaine après semaine. Les saisons et les semestres ont passé É.

Et puis les bulletins de fin d’année sont tombés.

Tous les élèves ont la moyenne. Tous les élèves passent dans la classe supérieure.

Les parents sont contents. Ils rivalisent de politesse, paradant aux auditions, aux spectacles et aux animations. Ils se rendent des invitations. Ils se congratulent, échangent des compliments sur les progrès de leurs progénitures. A l’école du quartier de la rue derrière, comme au conservatoire de la rue devant, l’Ignorance a obtenu son passage et poursuivra en septembre sa scolarité lacunaire.

Et ce qui m’exaspère en tant que mère, je le poursuivrai au lycée, donnant le bac à ces enfants devenus grands sans être beaucoup plus savants. Non par cynisme, mais par cette foi de début d’été qui nous porte à croire qu’il est juste qu’ils sortent bacheliers.

Pour les pauvres c’est bien suffisant qu’ils distinguent le SUJET du magma RESTANT.

Pour les riches, dire qu’on sait, sublime château de cartes, fait assez briller la culture du dominant.

Combien de pianos gardés vingt ans dans un salon et jamais joués ?

Revendus vieux mais neufs par les héritiers ?

Combien de nouveaux convertis, de ces récents enrichis – grands ou tous petits – imitateurs forcenés des anciens, qui font le siège des inscriptions de plusieurs instruments pour un seul enfant ?

Devront-ils jouer ou dire qu’ils jouent ? Plus est-il mieux ?

Que se passe-t-il sur la perpendiculaire joignant la rue de l’école à celle du conservatoire ?

Elle longe le parc. L’odeur en pleine chaleur des déchets canins laissés sur les trottoirs cède, mètre après mètre, le terrain à l’odeur du crottin épandu sur les massifs floraux récemment promus par le Maire au label écologique. Dans quel massif de fleurs, dans quel caca, canin ou équin, l’Ignorance a-t-elle changé de vêtements, de crasse et populaire à l’école, pour devenir chic et parée au conservatoire ?

Le crasseux de la plage – Publié le 09 juillet 2018

Un gamin tout nu court sur la plage.

Tout nu, tout blanc, quatre ou cinq ans. Heureux.

Il n’a pas de slip mais il tient une pelle.

Sa mère et sa grand-mère le suivent d’un pas tranquille.

Où va-t-il ? Vers la construction d’un château éphémère ou d’une barrière contre la mer.

Il est décidé. Un bâtisseur, un seigneur, un guerrier, tout nu.

Une telle rencontre est devenue rare.

Petite, j’étais nue sur la plage. Pas besoin de maillot de bain ni de couches spéciales baignade avec des poissons clowns dessinés dessus. Un film super 8 me montre, nue blanche et potelée, faisant mes premiers pas sur une plage identique à celle là.

Je n’ose pas mettre mon fils tout nu sur la plage.

Malgré sa peau dorée de cacahuète grillée, son corps nu au soleil s’imprime dans mon esprit barré en gras et en capitales de la mention : CANCER DE LA PEAU.

Je lui laisse, sous son body de tous les jours, une couche qui sera bientôt pleine de sable et pleine de flotte. Je tartine ensuite tout ce qui dépasse de crème qui colle protection 50+ résistante à l’eau. Pour lui point de petites fesses au soleil ni de petit zizi qui s’agite au vent.

Pour les enfants environnants non plus.

Tout autour de nous sur le sable se dressent, petits champignons de couleurs vives, des tentes de plage. Dans chaque tente s’abrite un enfant. Ils me font penser à ses plantes du jardin de mes parents qui me fascinaient dans mon enfance, petites boules orangées enfermées chacune dans une coque de verdure qui rougissait puis devenait dentelle en fanant et en séchant : des amours en cage.

Les enfants qui se risquent dehors semblent porter la tente à même la peau : des combinaisons bleues jaunes ou vertes avec des jambes, des manches et de longues fermetures éclair. Un chapeau sur la tête, des lunettes noires. Ces lutins colorés, reconnaissables aux seuls bariolages de leurs combinaisons s’agitent, actionnant pelles et seaux. Une multitude de nains au boulot.

Trop inquiétée par les UV, je suis incapable d’accorder à mon fils de deux ans la liberté de montrer ses fesses. Rebutée par l’idée d’un consumérisme et d’une mode excessive, je n’ai pas non plus accepté de lui acheter un scaphandre coloré.

Dans cet entre-deux sans courage, mon gosse en couche pendante et body crasseux, est le clodo de la plage.

Sans chapeau, hilare, les boucles emmêlées, le visage couvert de sable collé et de restes de chocolat du goûter, il passe, curieux, d’un groupe d’enfants à un autre, cherchant des regards derrière les lunettes et dans l’ombre des casquettes. Il observe les parents qui observent à leur tour cet incongru Charlot des mers.

Un bébé dans la tête – Partie 1 – Publié le 30 août 2018

J’aime la fraîcheur qui tombe sur la côte vendéenne en fin d’après-midi. Les plagistes de ce mois d’août, un à un plient leurs tentes, leurs serviettes et leurs parasols. A partir de 18 heures les mouettes et les goélands, venus avec le vent frais qui se lève, remplacent les humains sur le sable.

Les enfants, après la baignade avaient les lèvres bleues et claquaient des dents. J’aime au sortir de l’eau courir avec eux, grelottants, vers le camp, la serviette et le goûter. J’aime les sécher, les aider à passer des vêtements secs, leur donner des gâteaux qui ont toujours eu pour moi une saveur particulière après un bain de mer. Au chaud dans une veste de jogging ou une polaire, nourris, mes enfants, quand d’autres désertent, tiennent tête aux goélands.

Ils construisent une maison dans le sable. Là sera le salon. Là seront les chambres. Ils font semblant de regarder un DVD, aussi hypnotisés que si l’image était vraie. Ils jouent ensemble, sans hurler, se battre ni se déchirer. Un inespéré moment de grâce.

J’ose alors sortir du sac de plage, un livre. La lecture est malaisée. Chargée du bazar des mouflets, j’ai oublié mes lunettes de soleil. Les pages blanches réverbèrent la lumière crue et mes yeux larmoient. Pas tranquille et pas concentrée je lève la tête entre chaque phrase. Aucun gosse n’a-t-il disparu dans la mer ou dans les dunes ?

Je ne comprends presque rien à ce que je lis. Mais le « presque » est déjà précieux. Je lis trois fois la même phrase ou saute un paragraphe entier, mais j’arrive au bout de la page, puis d’un chapitre. Dans un élan d’espoir gourmand j’ai acheté, début août, un livre écrit par celui qui fut notre guide lors notre visite à la grotte de Lascaux II.

Le Petit menace de s’éloigner du campement. Je m’apprête à bondir mais son attention reste retenue dans le bon périmètre. Le vent a tourné ma page et des grains de sable se logent dans la reliure. Je reviens au début pour relire encore l’ordre, les dates et la présentation du Gravettien, du Solutréen et du Magdalénien. Minus veut aller chercher de l’eau dans son seau. En hâte je me lève pour l’accompagner : la mer, basse, est trop loin. Au retour j’ai perdu ma page.

Je relis alors le Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien. Les illustrations de gravures préhistoriques se superposent dans mon esprit aux chemins tracés dans le sable par les enfants. Est-ce un mammouth ou une route ? Suivant le va et vient trop rapide de mes yeux entre les pages et la plage, des images mentales se forment et se brouillent. Tout se confond. La calcite des grottes avec les galets de quartz et de calcaire disséminés sur la plage. Le foyer d’un Préhistorique avec le nid de sable dans lequel se love ma Grande. Sapiens passe au filtre de ma maternité qui veille.

Les préhistoriens ont retrouvé des traces de foyers, d’os et d’arêtes, et de la graisse de poissons sur des pierres qui avaient servi à les faire sécher. Les Cro-Magnons ne faisaient-ils jamais le ménage en quittant les lieux ? Je me demande ce qu’il resterait de notre passage si un événement climatique ou géologique figeait pour des milliers d’années le sol de la plage après notre départ. Une minuscule route bordée de petits cailloux. Un moule crabe en plastique oublié. La trace d’une serviette qu’on avait étendue. Un jeu de morpions dessiné avec un doigt sur le sable mouillé. Des molécules de crème solaire. Et sur toute la longueur de la plage, les restes de tous les châteaux de sable construits par nos semblables.

Figurante – Publié le 31 août 2018

Quels films suis-je allée voir récemment ? Coco et Cars 3.

Merde : il faudra trouver un autre sujet de conversation.

Il est des femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants. Je ne parle pas de celles qui en voudraient. Je parle de celles qui n’en ont pas par choix.

Combien de films sont-elles allées voir récemment ? Combien de livres ont-elles lus ? Combien de combats politiques ou artistiques ont-elles menés ?

Je me demande souvent quelle serait mon activité intellectuelle si je ne devais pas utiliser la quasi-totalité de mon cerveau et de mon temps à penser aux horaires de l’école et de la nounou, au pédiatre et au dentiste, aux vaccins, aux fournitures scolaires et aux compotes qui manquent, aux goûters dans le cartable et aux sacs de piscine, aux cahiers à signer et à l’argent des sorties à donner.

Depuis dix ans que je fais des enfants, j’aurais bien pu faire deux masters. En Géologie et en Histoire ? En Economie et en Sociologie ? En Psychologie ? En Musicologie ? Sur mes étagères sont classés religieusement mes livres d’avant. Ceux datant de mes études initiales de Mathématiques. Ceux datant de mon cursus plus tardif d’étudiante adulte en Lettres modernes. Inutile de faire semblant : j’en ai oublié tous les contenus. Est-ce bien moi qui un jour ai lu et aimé Diderot ? Qui ai rêvé de faire une thèse sur Rousseau ? Et qui sont Bienaymé et Tchébychev associés pour l’éternité dans un théorème depuis longtemps effacé de mon ardoise mentale ?

Combien de connaissances ont accumulées les femmes qui n’ont pas d’enfants ?

Les femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants me terrifient par le savoir qu’elles ont sûrement, par leur esprit jamais engourdi qu’elles ont le temps de cultiver et de faire briller. Savent-elles donc tout de l’actualité comme du passé ? Ont-elles vu tous les spectacles et lu tous les journaux ? Ont-elles des opinions à défendre ? Savent-elles tout de la littérature de tous les pays ? Sont-elles scientifiques ? Créatrices ? Engagées ? Tout ?

Je pense à ce que doit être ma conversation en comparaison : BOBONNE.

Je me demande souvent ce que je ferais de mon argent si je ne devais pas utiliser la quasi-totalité de mes revenus en emprunts immobiliers pour avoir la surface de caser les lits et les jouets de tous mes mômes, en fringues taille 3, 8 et 14 ans, en inscriptions au conservatoire, en nounou, en couches et en bouffe pour cinq.

Depuis dix ans que je paie pour mes enfants, j’aurais pu visiter tous les continents. Je n’achèterais pas mes fringues au marché ni mes teintures capillaires chez Leclerc. Je saurais me maquiller, je serais bien colorée et bien coiffée. Même d’allure jeune et simplement négligée, je le serais avec art. J’achèterais très chers ces vêtements pour vieilles qui imitent les jeunes. Je ne m’habillerais pas juste pour ne pas sortir nue et ne pas avoir froid.

A quel point sont belles les femmes qui n’ont pas d’enfants ?

Les femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants m’anéantissent de leurs seins fermes et de leurs ventres plats. Et peu importe que je n’aie pas pris un gramme en dix ans et trois grossesses car – outre que le point de départ n’était pas terrible – l’avachissement et l’élargissement sont là. Sur moi. Mais pas là-bas. Pas sur elles.

Je pense à ce que doit être mon allure en comparaison : BOBONNE.

J’ai des bras épais à porter des gosses, des cartables et des cabas pleins de courses. Des mains à ouvrir des bocaux de cornichons. Des jambes en poteaux télégraphiques à courir après le bus ou à marcher sur plusieurs arrêts pour être à l’heure à l’école. Une grosse santé pour dormir peu, manger vite, discipliner ma vessie et tenir le cap. Une version contemporaine de Madame Cro-Magnon. Efficace, solide, active au foyer. Je pourrais cuire un mammouth en torchant un gosse d’une main et en taillant trois silex de l’autre. BOBONNE.

Souhaiterais-je être une femme sans enfants entre 35 et 45 ans ? Non.

Honteuse, complexée, taiseuse, en retrait, car consciente d’être BOBONNE. Mais sans envie ni regret.

Madame Cro-Magnon a-t-elle peint la grotte de Lascaux ?

Je le voudrais. Quel beau destin de BOBONNE ce serait !

Au lit – Texte publié le 08 septembre 2018

Les enfants sont couchés.

Pas encore endormis. On guette. Le temps s’arrête.

Ils se sont brossés les dents.

La Grande et le Moyen ont partagé le lavabo, c’est-à-dire qu’ils ont fini chacun par taper l’autre avec le bras qui ne tenait pas la brosse à dents et par se cracher de la mousse blanche à la figure pour gagner la place au MILIEU du lavabo.

Là-dessus, le petit est arrivé portant sa petite chaise de petit bureau avec laquelle il a latté les jambes de ses deux aînés, mettant les belligérants d’accord en prenant pour lui-même qui n’atteint pas le robinet et pour sa chaise qui est là pour ça, le MILIEU du lavabo.

Après avoir avalé le dentifrice, le Petit est venu montrer fièrement ses toutes récentes dents de lait bien nettes, et s’est retourné pour tendre fièrement son petit cul, annonçant : « caca ! ».

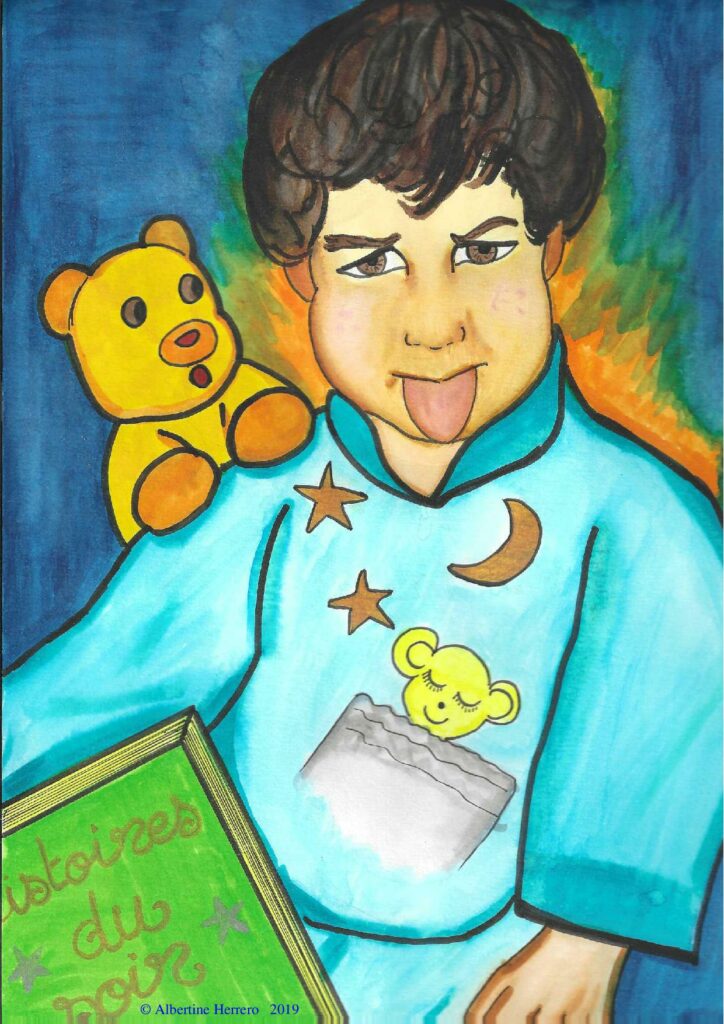

Quelques mains, dents et fesses propres plus tard, est venu le temps de l’histoire.

Un jour j’ai bêlé en cours de maths et demandé à mes élèves qui faisaient des bruits d’animaux depuis 15 minutes en se croyant rebelles et spirituels, s’ils avaient la nostalgie des livres que leur lisaient leurs parents avant de dormir et s’ils voulaient que je vienne avec les bouquins de mes gosses en lieu et place de mes polycopiés sur le calcul des taux d’intérêts. Le mouton : bêêêêêê. Le chien : Wouaff. Le chat : Miaonnnn. Je suis particulièrement fière de mon miaulement mais j’ai toujours été gênée par la grenouille. Sans parler du papillon ! Les élèves ont ri et l’un d’eux m’a dit : « quelles histoires ? Moi c’était au lit et ferme ta gueule, tous les soirs ! ». Ah bon, c’est possible ? Je suis tentée.

Nous on lit des histoires. On se fait avoir. Une histoire, puis deux, parfois plusieurs en même temps à deux. Les mots se croisent, Tchoupi se retrouve chez le Magicien d’Oz et les Trois petits cochons vont construire leurs Petites maisons dans la prairie. L’individualisme règne. Une histoire pour trois c’est impossible, non qu’aucune ne pourrait plaire à tous, mais parce que c’est un enjeu affectif – « tu as lu deux minutes de plus à lui qu’à moi ! » – et de pouvoir – « Papa, pas maman, pars ! ».

Et enfin on éteint la lumière, on dépose quelques bisous – « tu as fait deux bisous de plus à elle qu’à moi ! » – en même temps que quelques menaces et on file dans le salon, avec espoir.

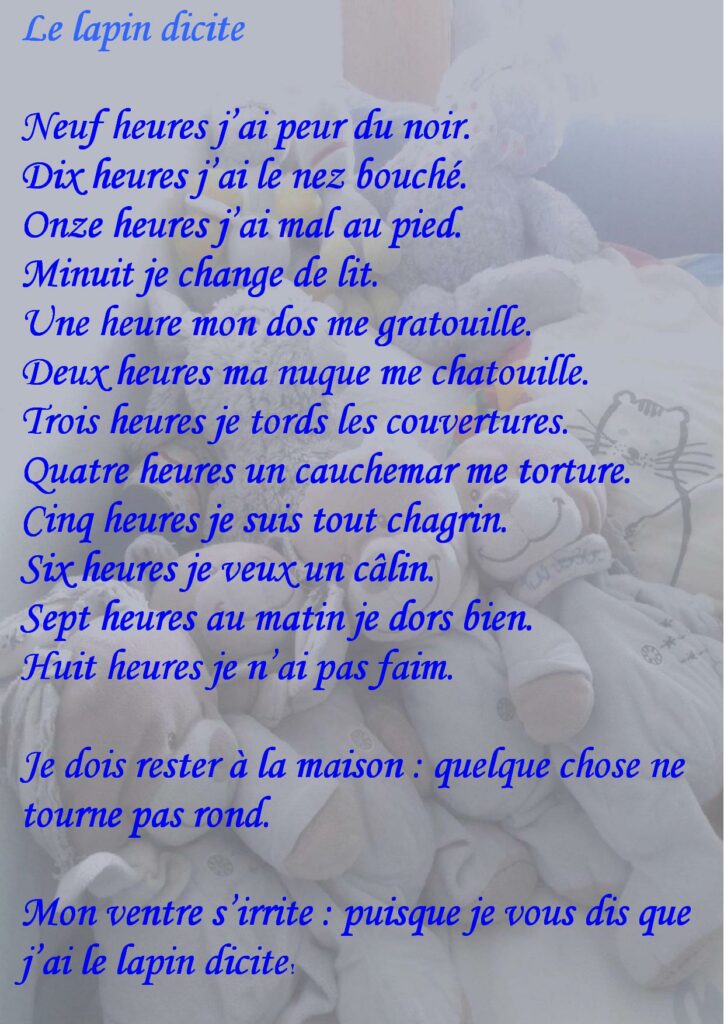

Silence. Pas pour longtemps. Du fond de l’appartement parvient une plainte :

_ T’as oublié mon câlin ! Un bisou c’est pas un câlin !

_ T’as pas mis le pchitt moustiques.

_ L’eau, l’eau.

_ Moi aussi j’ai soif.

_ J’ai mal au pied.

_ Ça me gratte.

_ J’ai chaud.

_ Maman, ça existe les loups ? Et le Père Noël ? Et Dieu ?

_ Et les pistons dans un moteur, ça sert à quoi ?

_ J’ai perdu mon quatrième LAPINNNNNN !!!!

Papa est parti faire la vaisselle, et c’est là que Maman-câlins-bisous-histoires qui voulait enfin s’asseoir devant son ordinateur tranquille ou se lire à elle-même une histoire sans cochons ni doudous qui parlent, se transforme en un monstre féroce : croisement terrible entre un loup et un moustique tigre.

AU LIT ET FERMEZ VOS GUEULES !!!

Cher élève de Terminale qui meuglait en classe, merci pour tes conseils.

Et pourtant, qu’ils seront beaux dans quelques instants ces enfants endormis, silencieux, aux joues rondes et veloutées. Un dernier bisou pour chacun et l’oubli pour leurs bêtises jusqu’à demain.

Les courses – Publié le 01 octobre 2018

Toutes les lignes de ma liste de courses sont rayées.

J’ai commencé par les articles encombrants, et poursuivi par les denrées indispensables. Du nécessaire au superflu, additionnant mentalement au fur et à mesure de ma progression dans les rayons, une valeur arrondie de tous les prix. Quand j’en arrive à barrer de ma liste les plaques de chocolat à cuire pour les cookies-plaisir du mois, je suis arrivée face à la caisse.

Le caddie déborde. Il ne se dirige plus sans mal. Je patine et m’arc-boute en le poussant sur le sol glissant. Dans la queue on me regarde de travers, surtout ceux qui sont derrière.

C’est le caddie du début de mois. Le caddie infernal que, dans ma haine des courses, je ne pousse – heureusement – qu’une fois par mois. J’ai toujours l’espoir de ne plus y revenir. Comment expliquer aux ménagères contrariées qui me suivent, que le temps et l’argent que représente mon caddie ne sont pas si exorbitants quand on les divise par trente ?

Observée, pressée, en sueur et en panique, je vide le caddie sur le tapis roulant puis le tapis roulant dans le caddie. Je m’excuse et j’abandonne l’article dont j’avais pourtant besoin quand un prix ne passe pas. Je ne veux pas retarder. Essoufflée, je finis par payer. Trois cent dix neuf euros et quarante deux centimes. Bravo, vous avez gagné un euro et vingt-cinq centimes en bons d’achat sur votre carte fidélité du magasin. Zéro virgule trente-neuf pourcents.

Et n’oubliez pas vos dix pochettes de cartes à collectionner !!! Mes cartes à collectionner ?

Découvrant leur existence il y a quelques mois, je les refusais, incrédule. Pourquoi ces morceaux de carton à l’effigie de robots et d’acteurs américains en pyjamas stellaires des sables ? Les photos d’acteurs – même en pyjamas extragalactiques – ça ne sert à rien, ça ne se cuisine pas.

C’était sans compter sur l’école des enfants.

Une pochette à collectionner est offerte dans le supermarché du quartier par tranche d’achats de trente euros. Tout le quartier va au supermarché du quartier, sauf les très pauvres qui doivent se contenter d’autres enseignes encore meilleur marché que le supermarché bon marché du quartier.

Qui possède de nombreuses cartes est riche : il va au supermarché du quartier et il peut beaucoup dépenser. Les enfants recherchent les cartes. Les parents regardent les possesseurs de cartes. C’est un signe extérieur de richesse qui crée l’envie mais aussi le respect. Ici tout le monde se regarde.

Dans un lâche souci d’offrir un peu de prestige à mes enfants qui portent le fardeaux de n’avoir qu’une seule paire de lunettes chacun et pas de tablette ni de téléphone portable, j’ai fini moi aussi par prendre les cartes à collectionner. Honteuse de cette démarche puérile, j’ai accepté, pour des bouts de papier sans valeur, de faire une nouvelle queue après l’épreuve de la caisse, cette fois à l’accueil du magasin, auprès de l’hôtesse chargée de distribuer les pochettes sur la foi du ticket.

Mes enfants les ont offertes dans la cour de récré aux copains préférés empressés.

Aujourd’hui c’est une copine de ma fille, croisée avec toute sa famille dans les rayons, qui m’a demandé si je pouvais lui donner mes pochettes. Oui bien sûr. A l’accueil l’hôtesse, écrasée par la cadence du travail et le défilé des clients, s’embrouille à compter mes dix pochettes. Trois cents balles ce n’est pas rien ! Elle m’en file un paquet sans regarder de près : seize !

La copine et ses parents vont croire que j’ai claqué sans ciller plus de quatre cent quatre vingt euros en un seul passage au supermarché. C’est la gloire assurée. La jalousie aussi, la méfiance, l’envie, les commérages, mais il vaut mieux faire envie que pitié. Le renversement de l’ordre social n’est pas en marche dans ce quartier où l’habitat populaire fait encore un peu de résistance et dans lequel des malins ont su atrophier et subordonner à la consommation, les rêves des pauvres.

Le gâteau de la maîtresse – Partie 1 – Publié le 16 octobre 2018

Mardi avant les vacances, 19h.

C’est le bout de tout. Le bout de la résistance au manque de sommeil. Le bout du Petit Bout qui en a marre d’aller chez sa nounou. Le bout de ma patience de prof devant les élèves. Le bout de la patience de mes élèves devant leur prof.

Le bout du garde-manger aussi.

On part samedi, aux aurores. Ne reste plus à assurer que trois petits déjeuners et trois dîners en comptant celui de ce soir. Pas question de retourner faire des courses. Pas de temps, plus d’argent. Le pain quotidien, un fond de café et quelques paquets de gâteaux dans un placard feront les petits-déjeuners. Les yaourts seront moins variés. Des compotes longue conservation et une boîte d’ananas au sirop remplaceront les fruits frais. Le frigo s’est vidé, ne contenant plus qu’un paquet de blancs de poulet reconstitués sous vide et un paquet de saumon fumé en tranches. Juste de quoi présenter quelques protéines accompagnées de pâtes ou de pain de mie. Que plus rien ne s’achète, que rien ne reste. Nous partons !

C’était sans compter sur les mines réjouies des deux Grands, exhibant en cette fin d’après-midi – au moment où vous croyiez être sur le point de gagner contre les cours de dessin, les cours de musique, les devoirs et le parc – leur carnet de correspondance.

Maman, Maman, il faut faire un gâteau pour vendredi pour l’école ! C’est pour vendre pour le voyage à la neige des autres CM2 !

Un gâteau. Deux enfants. DEUX gâteaux.

Une copine m’a dit un jour en résumé de sa vie familiale : on fait des gâteaux aux anniversaires et des crêpes à la chandeleur.

On assure. Il y a le quotidien et toutes les petites dates importantes qui rythment la vie des enfants. Les fruits déguisés, les truffes et la bûche de Noël, la galette des rois, les crêpes de la chandeleur, les beignets et les merveilles du mardi gras, la cueillette des fraises et les confitures en juin, la cueillette des pommes et les compotes en automne, et les anniversaires.

Ces traditions qui donnent une réalité tangible aux saisons et qui font penser aux enfants qu’on sait leur consacrer du temps. Mais, là, la maîtresse exagère. Ce n’est pas au cahier annuel des charges !

Faire un gâteau pour vendredi, veille de vacances et jour de disette, n’est pas une obligation. Faire DEUX gâteaux encore moins. Mais quel sourire plein d’enthousiasme, quel geste plein d’espoir dans leurs carnets de correspondance tendus vers moi : « VENTE DE GATEAUX ».

Comment les laisser se présenter vendredi les mains vides devant leurs camarades dont les mères au foyer auront rivalisé de savoir-faire pâtissier ?

Impossible de leur faire comprendre l’absurdité pour moi de passer un temps fou à faire deux gâteaux en y consacrant huit euros de matière première au moins, pour donner ces gâteaux gratis et ensuite acheter pour un euro la part, les gâteaux des autres mères à la sortie de l’école. Autant filer un billet de dix et être tranquille, non ?

Ce ne sera pas une tarte aux poires et aux amandes : il ne reste ni poires ni amandes. J’ai treize œufs. Cinq pour les œufs brouillés ce soir et heureusement huit pour deux quatre-quarts marbrés.

Faudra-t-il jusqu’au bout toujours nous éprouver ?

Le gâteau de la maîtresse – Partie 2 – Publié le 19 octobre 2018

8h32. Deux minutes de retard, certes, mais quelle fierté d’arriver à l’école avec deux enfants portant chacun leur gâteau pour la vente. Deux minutes de retard en plus par rapport à l’horaire habituel, mais deux gâteaux en plus par rapport à la charge habituelle.

Je les ai sortis du four à minuit ces beaux gâteaux, odorants et gonflés, tous craqués sur le dessus de leur appétissant embonpoint. Je suis enfin allée dormir en les laissant refroidir sur la table de la cuisine.

Dure journée avec les cours jusqu’à 16h30, puis un rassemblement sur le parvis avec les parents d’élèves et quelques collègues venus des lycées du coin, partageant à des degrés divers la même violence quotidienne. Depuis maintenant une année que les conflits des Cités ne respectent plus l’enceinte sacrée de l’école, depuis qu’ils s’imposent dans la cour et les salles de classe, nous cherchons les moyens d’afficher notre désaccord et notre désarroi, sans illusion.

J’avais quitté le rassemblement à 19h, mi-encouragée par notre solidarité, mi-démoralisée par notre petite bande de traînent-savates qui n’avait pas fait ralentir – ne serait-ce que par curiosité – une seule voiture sur le boulevard. Ici les manifestations sont monnaie courante.

Il y a quelques semaines à peine, nous avions attiré la télévision, la sous-préfète et la Présidente du Conseil Régional, mais l’empathie – ou la gêne – que nous avions provoquée s’est révélée moins durable que nos problèmes.

A 20h j’étais chez moi pour embrasser les enfants, manger, ranger, me doucher, et faire les gâteaux marbrés : de la levure ET des oeufs montés en neige pour deux pâtes moelleuses, l’une brune et l’autre crème, patiemment entrelacées dans deux moules.

Dure journée mais journée bien employée.

Au réveil mon premier geste avait été d’emballer pour leur transport les gâteaux marbrés, perdant ainsi quelques minutes pendant lesquelles j’aurais dû, un jour ordinaire, changer avant toute autre chose la couche du Petit. Erreur ! Explosion de caca. La couche de la nuit, déjà surchargée de pipi, déborde ! Le gosse souriant et malodorant en a jusque dans le dos et j’en étale partout en le déshabillant. Les lingettes et les cotons sont impuissants. Douche, shampoing, prélavage du pyjama et des serviettes. RETARD !

Deux minutes de retard. C’est peu. Malgré moi j’attends une récompense, des compliments, des remerciements. Une maîtresse est à la porte pour la réception des gâteaux. Elle râle : « mais qu’est-ce qu’on va faire de tous ces gâteaux ! On ne va jamais vendre tout ça et moi je ne me charge pas de tous les restes ce soir ! ». Mon sang ne fait qu’un tour. Je vois mes gâteaux s’enfoncer dans l’école avec mes enfants. Je veux les récupérer, mes beaux gâteaux gonflés envolés avec mes heures de sommeil. J’explose. La maîtresse me répond qu’il n’y avait aucune obligation Madame à faire des gâteaux et qu’elle, elle travaille et que c’est du 24h sur 24, Madame, d’organiser une vente de gâteaux et une classe de neige, et qu’elle est bien gentille d’être arrivée à l’école une demi-heure plus tôt ce matin pour ces gâteaux, Madame. Mais Madame sent une bouffée de violence venue des Cités l’envahir, et l’envie de claquer la grande gueule de cette chienne d’instite de sa mère la pute qui devrait aller apprendre la vie sur le parvis de mon lycée. Mais Madame est bien élevée et ni ne récupère ses gâteaux, ni n’accompagne leur don d’une grosse tarte dans la tronche.

Le soir, à 16h30 il n’y avait finalement pas assez de gâteaux pour tous les acheteurs enthousiastes. Les maîtresses avaient même dû détourner les pâtisseries confectionnées non pour la vente mais pour les goûters d’anniversaire fêtés ce jour comme à chaque veille de vacances. Mes deux marbrés avaient disparu et donc échappé sans doute au sort, annoncé le matin même, de la poubelle. J’ai acheté des parts pour mes enfants et pour les copains de mes enfants errant sans argent ni parents à la sortie de la classe. Et j’ai rajouté un euro pour étouffer ma faim et mon ressentiment dans une grosse part de gâteau au chocolat. Un gâteau Alsa.

Un bébé dans la tête – Partie 2 – Publié le 26 octobre 2018

En quelle tonalité est l’étude opus 25 en ut mineur de Chopin ? En ut mineur.

Il fallait y penser.

Je me suis faite avoir sur la couleur du cheval blanc d’Henri IV.

_ Comment, vous n’arrivez pas à l’apprendre par cœur ? Etes-vous capable de la chanter dans votre tête ?

A soixante blanches par minute et huit doubles croches par blanche, non, je n’arrive pas à chanter quatre cent quatre vingt notes par minute, même dans ma tête.

_ Mais ce ne sont que des arpèges ! Il suffit d’en chanter la première et la dernière notes ! En quelles tonalités sont les arpèges de l’étude opus 25 en ut mineur de Chopin ?

Réfléchir, chanter, analyser, ou même simplement écouter.

_ Vous n’écoutez pas de musique chez vous ?

Non, parce que chez moi il y a du bruit. Toujours. Non aussi parce qu’il faudrait s’asseoir pour écouter, se poser, s’arrêter. Ecouter quoi. Pas écouter Chopin en étendant ou en repassant le linge, pas dans le bruit de la friture et de l’eau frémissante des pâtes, pas en préparant un cours ou en faisant réciter une leçon, pas quand on doit séparer deux ou trois enfants qui crient et se battent pour la possession d’un doudou qu’ils ont pourtant tous déjà en quatre exemplaires, et encore moins quand on fait tout ça à la fois.

La première fois que mes deux premiers enfants se sont mis à pleurer en même temps, je n’ai rien su faire pour arrêter le flot des cris. Désemparée, les bras ballants, j’ai compris que je venais de créer l’Enfer.

Quand je me suis présentée au professeur particulier de piano j’ai été honnête : j’étais vieille, dépassée, débordée, trop fatiguée pour réellement avancer.

Dans de telles conditions, l’étude opus 25 en ut mineur ne pouvait que s’embrouiller lentement sous mes doigts. Un résultat sans surprise, et pourtant la honte m’accable.

J’ai honte de ma tête vide quand je joue. Ai-je une opinion sur l’œuvre ? Une idée à défendre ? Une interprétation à soumettre ? Une réflexion culturelle à placer ?

Je n’ai pas trouvé la tonalité en ut mineur de l’étude en ut mineur.

Le soir, aux alentours de minuit, après avoir travaillé au lycée, rangé la maison, préparé les cartables et les vêtements du lendemain, après avoir vaincu le boulot, le métro et le dodo des enfants, j’arrache à la journée mes trente minutes de piano sur mon instrument équipé d’un casque.

Il faudrait réfléchir pour progresser.

Mais ma tête, pourtant vide et creuse à minuit, est lourde de fatigue et tombe sur le clavier. Seuls mes doigts, parfois, continuent à s’agiter un peu, sans intelligence ni conscience, dans une lutte désespérée pour garder une vie qui échapperait à la maternité.

Que sort-il de ce chapelet de notes martelées sans réflexion ?

Le navrant portrait de ma fatigue et de ma vacuité.

Etais-je aussi stupide et sans idée AVANT ?

Un bébé dans la tête – Partie 3 – Publié le 08 novembre 2018

« C’est quoi un accord ? ».

Oh merde, le voilà qui remet ça.

Je viens de massacrer – comme aux deux cours précédents – l’Elégie de Rachmaninoff, mais cette fois j’ai laborieusement avancé jusqu’à la troisième page au lieu de déclarer forfait à la troisième ligne. Mon prof de piano a de la patience, des oreilles en béton, et de l’humour, malgré une pointe de découragement à me voir stagner.

Un accord c’est TROIS notes, et pas DEUX. Je m’étais faite avoir la dernière fois, mais pas aujourd’hui, faut pas exagérer. Evidemment la réponse ne s’arrête pas là, et je n’arrive pas à formuler la suite, même si je crois l’avoir comprise. J’essaie pourtant de rassembler mes neurones. Marre de perdre la face.

J’expliquais hier à mon Fils cadet la différence entre l’état gazeux et l’état liquide. A l’état liquide, les molécules du composé sont proches, elles se touchent, tandis qu’elles sont très éloignées les unes des autres, très dispersées, à l’état gazeux. Je crois que l’intérieur de mon crâne est à l’état gazeux depuis un certain nombre d’années. Je me concentre et tente : « C’est trois notes, de trois en trois, qu’on peut renverser ».

Mon cerveau ne danse pas encore la capoeira mais il vient de commencer une séance d’aquagym pour mémères molles du genou. Le prof fronce les sourcils, visiblement surpris par cette formulation non académique pour parler de trois notes réparties en « fondamentale », « tierce » et « quinte ».

Je me demande ce que je fous là. Le cours de piano mensuel qui devrait être ma détente, mon plaisir, mon jardin secret, tourne à la séance de torture. Si je n’avais pas repris le piano il y a trois ans, je ne saurais pas que je n’arrive plus à penser. Je pourrais me satisfaire du regard mi-effrayé mi-admiratif qu’on me lance quand je dis que je suis prof de maths, et de l’invariable commentaire : « OUH LA, moi j’étais nul en maths ». Parfois j’ai envie de répondre : « moi aussi ». Je me contente de sourire et de passer pour une sorte de monstre intello un peu impressionnant mais indulgent. Seul le prof de piano – confronté à mon regard bovin – doit s’interroger sur ma probable imposture.

Quand j’étais élève au conservatoire, je jouais les notes et enrobais tout ça dans un paquet de sensiblerie vague et de mouvements souples du poignet qu’on appelait « musicalité ». J’étais « très musicienne » et c’était bien.

Ce n’est plus bien. Le moulinet souple du poignet était sans doute plus séduisant à dix-huit ans qu’à quarante. Mon objectif était de retrouver mon niveau « d’avant », d’avant que j’arrête de toucher un clavier pendant vingt ans. Mais il semble que même là on ne puisse pas revenir vingt ans en arrière. Ce qu’on me demande est différent.

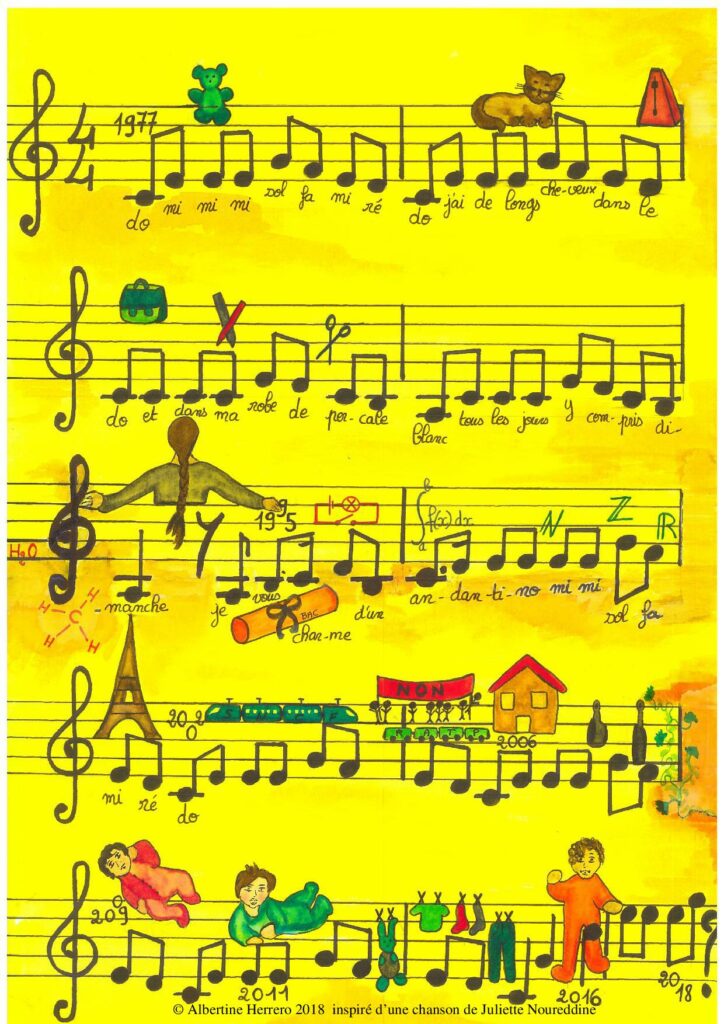

Plus question d’être jolie et charmante, martelant un andantino, coiffée d’une longue tresse tombant dans le dos. Je comprends que je n’ai jamais bien joué, et que la jeunesse aimable n’excuse plus l’absence d’idées.

Avant vingt ans, j’ai appris, des rythmes, des notes, des techniques et des morceaux par cœur. Entre vingt ans et trente ans j’ai passé des concours, appris des citations, des théorèmes et leurs démonstrations par cœur. J’ai appris mon métier, géré mon budget, loué puis acheté et meublé plusieurs appartements successivement. Entre trente ans et quarante ans j’ai fait des fausses couches, des fibromes et des enfants. A quarante ans maintenant, on me demande de réfléchir. OUH LA.

Formation, procréation, et si c’est encore possible, réflexion.

Certains hommes choisissent plutôt de faire : formation, réflexion, procréation.

Pourquoi pas moi ? Parce que le corps de la femme – et parfois le corps médical qui sait ce qui est bon – ne sont pas d’accord. Les dates de péremption féminines sont courtes. Réduire la formation est déconseillé et assez peu propice à la réflexion. Inverser l’ordre de la procréation et de la réflexion rend la procréation tardive difficile.

Me voici donc à quarante ans, propriétaire d’un cerveau formé à la compétition pendant vingt ans et resté inactif les vingt années suivantes dans les coulisses de la vie pratique et de la maternité.

L’ignorer et vivre dans une complaisance béate ou le remettre en marche ? Et où se cache donc l’interrupteur ?

Repassage – Publié le 13 novembre 2018

Le panier de linge à repasser déborde. Je suis heureuse quand le panier de linge à repasser déborde.

Il est tard. Les enfants dorment. Un bout de soirée s’ouvre qui me laisse libre du choix d’une activité. C’est une grande responsabilité et je ne suis pas désoeuvrée.

J’ai si bien intégré le sens du devoir maternel qu’il m’est difficile de poser mes fesses devant la télé sans culpabiliser. Il y a forcément plus utile à faire : ranger une étagère ou faire une pâte à crêpes qui – peut-être mieux que moi qui n’échappe pas souvent aux terreurs nocturnes et aux nez bouchés des gosses – reposera cette nuit. Je connais des mères qui font sauter des crêpes MAISON pour leurs enfants au petit-déjeuner. Ai-je le droit d’être moins bonne maman qu’elles ?

J’ai si bien intégré l’échelle des valeurs intellectuelles qu’il m’est difficile de rester en jachère devant une série en replay sans culpabiliser. Il y a forcément plus intelligent à faire : lire un livre, concevoir un cours merveilleux sur les fonctions, réfléchir à la structure de l’Élégie de Rachmaninov* pour contenter mon prof, ou même regarder un DVD, mais celui d’un classique en VO.

Le panier de linge à repasser qui déborde m’autorise à écarter le livre sur les croisades qui prend la poussière sur la table de chevet, le Septième sceau et mes partitions de piano.

Le visage contrit et l’âme ravie j’annonce à la ronde que ma soirée se passera à repasser.

Non vraiment, je n’ai pas besoin d’aide : le bien-être de la famille m’impose cette tâche et j’accepterai mon sort puisque mon rôle est tel et tel l’ouvrage qui m’échoit.

Je déploie la planche à repasser… devant l’ordinateur ou la télévision. Je ne pose pas mes fesses, et la douleur venant de mes jambes lourdes, plantées pourtant droites face au devoir ménager, m’absout de l’inavouable série télé que je m’apprête à dévorer.

Le grand classique du cinéma ? Non, non, un classique ça se savoure. On ne repasse pas devant un classique, on s’implique, on se concentre. Impossible de louper la moitié des images et des sous-titres d’un classique, l’œil rivé sur les plis d’une chemise à repasser. Et puis je n’entends pas le suédois.

Alors quoi ? Une série policière nord américaine ou anglaise. Anglo saxone en tout cas. Des militaires qui sauvent le monde de tous les dangers du moment, des cascades en voiture, des explosions, de l’humour et des histoires d’amour pudiques au long cours, qui – esquissées au premier épisode – mettent douze saisons à se dénouer. Des inspecteurs alcooliques mais géniaux, secondés pas des sergents plus ou moins potiches mais admiratifs, quand ce n’est pas l’inverse. Et puis des meurtres, des meurtres, des meurtres, trois ou quatre toutes les quarante-cinq minute au moins.

J’écoute la télé plus que je ne la regarde. Les yeux rivés sur les coutures de mes pantalons, je me prends parfois les pieds dans l’intrigue, d’autant plus gravement que l’acteur qui double le chef des militaires trop forts dans la série, vend souvent des voitures ou des aspirateurs dans la coupure publicitaire.

Et que dire de celle qui prête sa voix à la naine américaine capable de trucider trois terroristes d’une main tandis qu’elle tient, de l’autre, une délicate tasse de thé ? Je la retrouve, boulotte et mal fagotée, inspectrice dépressive en chef, dans des paysages grandioses et sombres du Nord de l’Angleterre.

Après une heure trente en général, les meurtres sont tous résolus, la Terre tourne un peu plus rond car les méchants ont tous perdus, les amoureux sont toujours transis et le panier de linge est vide.

Vivement les prochaines lessives.

* Voir : Un bébé dans la tête – Partie 3

Découverte buissonnière – Publié le 30 novembre 2018

Vendredi matin. L’école ouvre dans vingt minutes et les enfants ont encore la bouche pleine de leurs petits déjeuners péniblement mâchonnés. Mon téléphone sonne : c’est un message. La nounou est malade.

Je ressens comme un blanc.

La nounou n’est jamais malade, immunisée qu’elle doit être contre toutes les saloperies crachées sous son nez par tous les enfants qu’elle garde depuis quinze ans.

Mais ce matin la nounou est malade.

Un instant déstabilisée dans mon rôle d’adjudant chef matinal, j’ai oublié de crier sur les enfants pour qu’ils aillent se laver les dents. Je regarde le Petit pour lequel le brossage n’est plus si urgent. Je regarde son minuscule sac à dos qu’il est inutile de se presser de remplir des peluches préférées du jour. Mon sac est là à moi aussi, avec l’interro de dix heures et le nouveau cours sur les Suites numériques à photocopier vite en arrivant au lycée, avec le paquet de copies corrigé à l’arrache vers minuit, avec ma bouteille d’eau et ma gamelle que je préfère à la cantine, trop éloignée de mes salles de classe et trop bruyante, avec le bouquin de poche pour lire dans le métro, antidote au tripotage du téléphone, trop répandu parmi les voyageurs et trop contagieux.

Malgré ma désorganisation brouillonne, malgré ma course panique quotidienne, tout est là, prêt : tous les objets en ordre de bataille pour abattre la journée.

Inutiles.

A huit heures vingt, ma Grande et mon Moyen sont les seuls à endosser leur baluchon. Ils seront à l’école jusqu’à dix-huit heures, inscrits à l’étude dirigée d’un soir où j’aurais dû finir tard.

Je les dépose à l’école quand déboulent les derniers élèves. La porte se referme. Sur le parvis, les parents qui sont attendus quelque part se dispersent, le pas vif et le portable sur l’oreille. Devenues maîtresses du pavé, les bavardes sans profession s’agrègent en grappes de commérages. Je me sens vide. Je regarde mon Petit qui me tend les bras : « …Âlain ! ». Aujourd’hui j’ai le temps, le temps de porter, le temps de câliner, le temps des chemins buissonniers.

Nous n’irons pas au parc des nounous. Le ciel est assez clair mais l’air sent les feuilles mortes et l’humidité de novembre. J’ai envie de quitter le quartier. Quand je me gare avec mon petit passager sur le parking désert du parc départemental, mes élèves ont appris mon absence et hurlent sans doute de joie. La secrétaire du lycée m’a dit que j’avais le droit : un congé autorisé pour garde d’enfant. C’est plié. J’oublie mon sac, l’interro et les copies. Je savoure les chemins solitaires du parc, les tapis de feuilles mortes, l’air mouillé, et le silence.

L’enfant qui me donne la main sans se débattre est silencieux. L’enfant qui marche à mes côtés est calme. Sans cris, sans crachats ni morve, l’enfant respire près de moi l’automne.

Main dans la main nous rendons visite aux moutons, aux chèvres, aux lapins, aux dindons. La ferme pédagogique du parc, avec ses bâtiments de cartes postales, n’est là que pour nous. Un soigneur isolé distribue la paille et le grain.

Mon Fils boule de nerf, celui qui hurle, qui tape et qui casse, trottine là sans s’échapper, sans me défier. Je découvre qu’il sait rire, babiller, mais aussi se taire. Je découvre qu’il peut m’abandonner sa main sans lutter, jouer sans explorer les limites de ma colère.

Et de retour à la maison, nourri, fatigué, il ira dormir, boule de coton parmi les doudous sous la couette. Dans l’appartement privé des jeux et de la concurrence des autres enfants, mon Fils m’apprendra qu’il sait, au réveil, sortir de son lit en douceur, sans avoir besoin de réaffirmer à ceux qui ont veillé, sa tyrannie un instant ensommeillée. Et cet enfant unique d’un seul jour, habituellement chahuteur, dessinera, sans s’agiter ni se lasser, des ronds, des yeux, des bouches et des carrés.

Isolé, ce chef monstrueux de l’Hydre à trois têtes que j’ai fabriqué, est un enfant charmant que je ne connaissais pas.

Maman – Publié le 24 décembre 2018

Ma grande Fille me montre du doigt et demande à son plus petit frère qui joue de ses premiers mots :

_ Comment elle s’appelle ?

_ MAMAN !

Évidemment. Il y a toutes les mères qui s’appellent toutes MAMAN, toutes pareilles, et les Autres qui ont gardé leurs prénoms.

Tous mes collègues et tous mes amis savent que je m’appelle MAMAN.

Quand j’ai pris ce nom, j’ai constaté avec surprise qu’au lycée tout le monde me saluait en demandant des nouvelles de mes enfants. Comment pouvaient-ils se souvenir de leur existence ? Presque tout le monde en a, et voilà. J’ai pensé que cette étrange coutume d’en parler nécessitait sans doute une certaine réciprocité. Mais je ne me suis pas révélée très douée. De même que j’oublie tous les anniversaires de tout le monde, j’oublie les prénoms et le sexe de tous les enfants nés ou à naître. Comment certains continuent-ils à se souvenir des anniversaires de mes enfants quand je n’ai jamais pu les payer en retour, pas même en utilisant les rappels de mon téléphone ni en cochant des dates sur un calendrier punaisé dans les WC ?

Complètement nulle.

J’ai pensé que mes nouvelles relations n’avaient pas besoin de savoir que je m’appelais MAMAN.

Pourquoi faut-il alors que je dise presque toujours au bout de cinq minutes après les présentations que j’ai TROIS enfants ?

Parce que je suis à temps partiel.

Parce que j’arrive pour bosser à l’arrache à 9h30 et jamais avant.

Parce que je ne m’attarde jamais le soir, ni pour une réunion, ni pour une bière, rarement pour une manifestation.

Parce que j’ai une petite voiture et le peigne d’un poney arc en ciel en plastique dans la poche de mon manteau.

Parce que je ne peux jamais accompagner une classe au théâtre.

Parce que je veux que le gérant super beau de la cafétéria du lycée comprenne que mon sourire ne veut absolument pas dire que je suis sous son charme.

Parce que ma tresse se termine par un élastique rose pris à la va vite ce matin dans la boîte à coiffure de ma Fille.

Parce que je peux jouer du biniou en répétition le samedi matin, mais pas prolonger par des parties de fléchettes bien arrosées dans un bar ou par des fest-noz le samedi soir.

Parce que je me sens obligée de justifier par une nécessité supérieure mes traits tirés mal maquillés et mes fringues ultra confort lavables en machine et faciles à repasser.

Parce que mon orgueil m’impose d’auréoler la pauvreté de ma conversation et de mon apparence par ma richesse maternelle.

Une seule fois ces derniers mois j’ai réussi à discuter trente minutes avec l’ami d’un ami sans mettre en avant ma maternité triomphante, ni excuser par elle mon insignifiance. Je le sentais curieux cet ami, essayant de me faire parler. J’ai parlé, sans me dérober, mais pas D’EUX, et je me suis sentie déguisée. Cette omission sans conséquence m’a rappelé le jour où – visitant les jardins d’un château qui accueillait un colloque – j’avais laissé un universitaire espagnol croire que j’étais une étudiante anglaise. Quelle imposture, sans mensonge pourtant, tenant simplement à la piètre oreille du savant qui s’accommodait de mon mauvais accent.

Ai-je menti à l’ami de mon ami ? Me suis-je faite passer pour une autre femme n’existant pas plus que l’étudiante anglaise qui se promenait ? Ou ai-je, le temps d’un instant, laissé passer devant, le nom unique qui était le mien, avant MAMAN ?

Bonne année 2019 – Publié le 04 janvier 2019

La vie de parent est semée d’embûches. Il en est une qui est terrifiante : aborder le sujet de la fabrication des bébés.

Mon Fils de sept ans est curieux d’électricité. Je me préparais donc sans hâte ni conviction à affronter la question par le biais de la métaphore de la prise électrique.

Quelle ne fut pas ma joie, un soir, de voir mon Fils rentrer de l’école maternelle, illuminé d’avoir appris de sa maîtresse bénie qu’il était de ceux qui fabriquent des spermatozoïdes capables de se tortiller et de se faufiler – fuitt fuitt fuitt – pour frapper – toc toc toc – à la porte des ovules afin de construire, ensemble, des bébés. La question de savoir si cette rencontre se produisait dans la prise électrique ou ailleurs ne semblait pas chatouiller mon gamin, comblé par l’explication scientifique de l’institutrice.

Nous n’en avons plus reparlé. Nous avons oublié.

Cette année la maîtresse de CE2 a décidé à son tour d’affronter question, mais de façon expérimentale. Son idée fut d’observer en classe la fornication de quelques escargots, colocataires obligés dans une boîte en plastique douillettement tapissée de terre et de feuilles de salade. Que l’escargot soit hermaphrodite réglait sans doute le problème de la prise électrique.

Les ébats de nos gastéropodes furent féconds, mais l’histoire ne dit pas s’ils eurent lieu – ou non – sur le temps scolaire entre deux soustractions.

Hélas, l’escargot scolaire a saboté sa mission d’éducation en programmant la naissance de sa descendance pour le 29 décembre, date à laquelle les enfants – en vacances – ne seraient plus dans la classe pour coller leur nez sur les parois de la boîte en plastique et observer l’éclosion, mille fois plus passionnante que toutes les soustractions. C’est ainsi que j’ai vu mon Fils et tous ses camarades sortir de l’école le soir du vendredi 21 décembre tenant chacun un pot de yaourt en verre sans couvercle, rempli d’une poignée de terre et de grappes entières d’œufs blanchâtres agglutinés.

Nous avons préparé le pot pour partir en voyage avec nous le lendemain. Puis nous l’avons oublié.

Nous sommes rentrés une semaine après. Au dîner mon Fils de sept ans me demande :

_ On est quel jour Maman ?

_ Le 29 décembre pourquoi ?

_ Mais les escargots sont nés alors !

M… Les escargots sur l’étagère depuis huit jours. Oubliés. Sur la poignée de terre. Sans couvercle.

Tout m’a semblé tout à coup grouillant d’escargots éclos : l’étagère, le sol, mon assiette.

Par chance les grappes d’œufs légèrement jaunis, plus répugnants encore qu’avant, semblaient juste avoir migré sur le verre en direction du col du pot, mais quelques millimètres, et je pensais quelques heures, nous séparaient encore de l’invasion. Les enfants ont collé leur nez sur la paroi. Au milieu de mon dessert deux tentacules ont jailli et ce fut l’explosion : ils sont nés, ils sont nés ! Les deux Grands sautaient et criaient d’excitation tandis que le Petit – mon Fils le dernier né – hurlait et touchait son nez, terrifié que plein de nez puissent ainsi sortir de terre.

Je me croyais transportée trois ans plus tôt dans la maternité, à l’époque de mon dernier accouchement, quand la sage femme paniquée rameutée par mes cris – il est né, il est né – avait attrapé au vol l’enfant glissant et pressé qui avait décidé que vingt minutes et deux contractions étaient bien suffisantes pour se barrer.

Depuis les escargots nouveaux nés sont dans une barquette fermée. Ils cherchent à s’échapper. La maîtresse disait de ne pas s’en occuper, mais j’ai le devoir de chouchouter mes quarante-cinq bébés. Oui, je les ai comptés*. Je les aère, les arrose. Habituée des couches de mon Dernier – qui se touche encore le nez chaque fois qu’il les voit – je nettoie leurs déjections. Je remplace les feuilles de salades baveuses et trouées par des feuilles fraîches du marché.

Les jeunes escargots à la coquille encore transparente, gavés de feuilles, sont verts de trop manger.

Ils grossissent. Et si ces bébés étaient des gremlins ?

Lundi à la maîtresse je donnerai ces bestioles enveloppées de tous mes vœux de Bonne Année.

* Voir : Rentrée des classes septembre 2018

Chrysalide – Publié le 17 janvier 2019

Dans le parc sous mes fenêtres, des engins ont travaillé toute la nuit. On a entendu casser, entasser, jeter, claquer, bipper. Il est sept heures, et dans l’obscurité trouée par les arbres de lumière du village de Noël, un semi-remorque remonte en direction de la sortie principale, l’allée qui longe mon immeuble.

Ainsi disparaît la patinoire de Noël. Pendant plusieurs nuits les ouvriers ont démonté le chalet, tombé les barrières, décloué le parquet sous la glace qu’ils avaient brisée.

Pendant trois semaines tout le quartier a glissé en rond sur la patinoire de Noël. Engourdie par le froid, je restais là, au bord, à regarder ma Grande Fille patiner, d’abord dix minutes hésitantes, puis plus d’une heure chaque matin. Ma Grande Fille de dix ans en manteau rose, aussi Grande que moi avec ses patins. Ma Grande Fille coiffée d’un casque de vélo bleu parce qu’elle a grandi si vite que son équilibre n’a pas suivi et qu’elle tombe souvent sur la tête.

Quand ma Grande Fille était Petite Fille à l’école maternelle d’un quartier plus jaloux que celui dans lequel je vis maintenant, les mères, l’œil noir et le teint vert, glissaient d’un ton soupçonneux : « pourquoi est-elle si grande cette petite ? ». Je répondais qu’elle tenait de sa mère. Je suis minuscule. Que pouvaient-elles penser ? Que je l’avais adoptée ? Que je ne la méritais pas ? Que je l’arrosais d’engrais dans son lit ? N’est-ce pas là, la chose sur laquelle je n’avais aucune prise : la taille de ma Fille ?