En attendant l’orage – Publié le 09 août 2018

De la baie vitrée grande ouverte du salon ne parvient aucun air frais. Le vent chaud qui soufflait à l’heure du dîner est tombé. Tout est immobile, l’orage promis ne vient pas.

La nuit dernière une moto est passée dans la rue. Le vrombissement de son accélération m’a réveillée et je me suis sentie, dans le demi-sommeil qui me reprenait, flotter dans les gaz enveloppants de son pot d’échappement.

Depuis quelques jours, la chaleur et la pollution nous écrasent. Mais nous ne sommes là qu’en transit entre deux lieux de villégiature à l’air vif et aux arbres nombreux. Il faut attendre. Les 38 degrés de la journée doivent éclater ce soir dans un violent orage annoncé par les médias. Brumisateurs, volets fermés, film en famille, cônes glacés.

Je suis sortie vers 18h30, quand les enfants – gavés de Bourvil et De Funès – tentaient de timides jeux d’eau sur le balcon le moins exposé au soleil.

Dans la rue, les rares passants et moi nous dévisagions pour juger de qui était l’autre fou s’aventurant dans la fournaise. Dans les parcs et les rues piétonnes que j’empruntais s’interpellaient quelques enfants, dotés d’engins magnifiques : vélos à faire des kilomètres qui là, tournaient dans un cul de sac, overboards, mini-motos. Les jouets luxueux de ceux qui ne partent pas en vacances. Les jouets de ceux qui vont au bled un an sur deux car les billets d’avion pour toute la famille sont trop chers pour voyager tous les ans. Les jouets de ceux qui attendent leur tour pour quitter, l’an prochain, les rues désertées du quartier.

Une année nous sommes restés, nous aussi, dans les limites de quatre rues jusqu’au 15 août. Fermant une impasse et donnant sur un discret jardin secondaire de la ville cerclé par la cour de l’école et par un groupe d’immeubles, était un Centre Social pour les jeunes du quartier. Chaque après-midi les animateurs du Centre alignaient des tables à l’ombre des arbres du parc et accueillaient les promeneurs, les enfants désoeuvrés, les mères en manque de bavardages, sans inscriptions ni questions. Nous en avons profité. Nous avons profité des perles, du bricolage et du bavardage. Une travailleuse sociale m’a encouragée à entrer profiter d’une petite bibliothèque constituée là, dans leurs locaux, certes préfabriqués, mais idéalement situés dans un creux de verdure au cœur de la ville. Des étudiantes nous ont questionnés sur nos habitudes alimentaires pour un dossier de faculté. Et je me souviens de l’animateur qui faisait danser ma Fille au rythme de Papaoutai, et qui, par une chaude journée, bravait avec bonheur les habituels interdits maternels, s’emparant du tuyau d’arrosage du potager pédagogique planté là par l’école et diverses associations, pour en asperger généreusement les enfants fous de joie.

Et j’ai le sourire au souvenir de ces longues semaines d’été pendant lesquelles nous n’avions pas bougé. Et j’ai le sourire chaque fois que j’entends Papaoutai.

Le Centre social a été démoli au printemps dernier. Le terrain était trop idéalement situé pour n’accueillir longtemps que des préfabriqués. De cette friche sur laquelle est échouée maintenant une immense benne à ordures en métal rouillé que mon Dernier montre chaque jour du doigt en criant « bato bato», sortira bientôt un nouvel immeuble dont l’ancien potager sera l’espace vert privé. Venez vivre côté parc à 500 mètres du RER et de la future ligne de métro !

Dans le parc dans lequel aucune table ne vous attend plus, deux parents, assis sur des bancs distants, cet après-midi, regardaient leur téléphone. Leurs enfants s’activaient mollement sur l’aire de jeux, sans cris, leurs gestes comme ralentis par un air qui aurait épaissi.

Poursuivant mon chemin dans les rues surchauffées, je suis passée devant les terrasses des cafés, s’étalant au milieu des divers chantiers ensommeillés en ce mois d’août. Encouragés par une nouvelle majorité municipale et par une loi de densification toujours plus poussée de la petite couronne parisienne, les immeubles sortent partout de terre. Là c’est un garage qui a été démoli, plus loin des grues se préparent à écraser les anciennes serres municipales déplacées à la périphérie de la ville et l’ancienne cuisine collective scolaire délocalisée sur une autre commune pour mieux servir du poisson toujours pané, mais bio.

Installés pour la journée aux terrasses, les rebeux me regardent, longuement, passer. Avec ma robe de plage à 10 euros du marché, trop fluide et trop décolletée, j’ai l’impression de marcher nue. Je dois ressembler aux dessins de mère à gros nénés que font mes enfants quand la maîtresse leur demande de représenter leur famille.

Ce soir, la pluie ne vient toujours pas. Les seules gouttes d’eau sont celles s’échappant d’un balcon plus haut qu’on arrose. Mais un vent frais s’est levé.

Les mères – Publié le 13 septembre 2018

Les mères ont déposé leurs enfants à l’école. Il est 8h30.

Les mères dont les bureaux ouvrent à 9 heures se hâtent, à pieds ou en métro.

Les mères-génération-active en congé ou en horaires décalés, les jambes nues quelle que soit l’indication du mercure, un biceps comprimé dans un bracelet cardio-sport connecté, se reconnaissent et copinent. Ensemble elles vont courir au parc.

Les mères au foyer, dont le Leclerc ouvre à 9 heures se regroupent lentement en bandes dandinantes qui feront bientôt route vers le rideau de fer encore baissé du supermarché. Inutile pourtant de se presser. Autour des poussettes des derniers nés non encore scolarisés, papotent les voisines voilées et non voilées. On discute des enfants qu’on encense et qu’on s’échange, des parents, du bled, de ce qui a beaucoup d’importance mais qui n’a pas tellement changé depuis hier. Et le cortège des robes sombres flottant sur les larges bassins ayant beaucoup enfanté, s’ébranle au rythme des bavardages.

Les nourrisses, en grande majorité non voilées, accueillent, devant les halls d’entrée des HLM, les enfants

qu’elles vont garder. Avant de remonter, elles se donnent rendez-vous pour plus tard dans la matinée, quand la rue sera libérée tant de leurs voisines au foyer que des sportives connectées. Entre 10 heures et 11 heures trente, le parc ne sera qu’à elles. Pas de parents, de promeneurs ni de travailleurs pique-niqueurs descendus des sièges sociaux environnants. C’est, quand il ne pleut pas, l’heure creuse des nounous de toutes les saisons. J’aime les savoir là au début de l’automne quand l’air est encore doux et quand les feuilles des arbres tombent sur les allées désertes du parc. Gardiennes du quartier, leur présence me rassure quand moi je dois le quitter. Elles choisissent leur structure de jeux et s’y rassemblent par affinités, origine ou par palier. Elles discutent de la concierge, du voisin du troisième malade et de sa famille courageuse, du bled et de ce qui a beaucoup d’importance mais qui n’a pas tellement changé depuis hier. Mais surtout elles discutent de la scolarité de leurs enfants. Elles savent tout des maîtresses et du collège. Elles sont à la maison et surveillent les fréquentations. Elles écrivent des mots aux professeurs, s’engagent dans les associations de parents d’élèves, vont à toutes les réunions, travaillent depuis le parc ou leur salon, un œil toujours fixé sur la porte de l’école. Nées en France ou ailleurs, elles gardent les enfants des autres pour offrir aux leurs le conservatoire et le choix de devenir un jour ingénieurs.

Moi je commence à 10 heures.

Un privilège de mon temps partiel et de mon métier de prof.

Les mères dont les bureaux ouvrent à 9 heures me saluent à peine. Je sens leur hostilité, palpable année après année. Qui suis-je moi qui affiche le niveau de vie des femmes pressées en même temps que la nonchalance et les nombreux enfants des femmes voilées au foyer ?

Les nounous m’offrent le bonjour aimablement. On se vouvoie, on se donne du Madame. Je suis à la fois la mère de copains de leurs enfants, l’employeuse qui leur confie chaque jour un bébé bouclé, et l’enseignante qui a fréquenté le conservatoire et qui connaît les mathématiques dont on fait les ingénieurs.

Les sportives sont les copines. Travailleuses aux horaires atypiques, diplômées, ayant osé pour certaines les unions mixtes et les enfants mélangés. On se tutoie, d’un tutoiement qui reste cependant hésitant par ma faute. Je ne sais pas rendre mon amabilité moins distante, et je refuse de courir en rond avec elles autour des parterres municipaux. Suis-je de leur groupe ?

Parfois, quand le lycée ne m’attend pas avant une heure tardive, c’est avec mes voisines voilées que je chemine, roulant lentement en direction de mon immeuble mon fessier qui ne sera jamais sportif-connecté. On discute du Maire, des nouveaux immeubles, des varicelles, de la cours de récréation, du fléau des gros mots, et de tout ce qui a beaucoup d’importance mais qui n’a pas tellement changé depuis hier.

L’I-Phone, la Femme de ménage et la Vieille – Publié le 30 octobre 2018

Dans mon immeuble il y a une Vieille qui a l’âge de l’immeuble. Un peu plus même. Elle vit là depuis 90 ans.

En décembre 1924, un entrepreneur en maçonnerie avait acheté – partie comptant, partie à crédit – un terrain à une veuve. Il avait, sur ses deniers et ceux de son épouse, construit l’immeuble dans lequel j’allais moi aussi un jour habiter. Achevé et découpé en petits studios, il fut loué par lots dès 1928.

Vint alors une autre veuve, sans le sou cette fois, qui loua une pièce au sixième et dernier étage pour y vivre avec sa fille de quatre ans : la Vieille.

C’est en décembre 1942 – pourquoi toujours en décembre ? – que l’entrepreneur de maçonnerie vendit pour un million cent mille francs, non seulement la pièce du sixième étage où grandissait alors la Vieille, mais tout l’immeuble. Et c’est pour conclure cette vente – à une dame qui n’aurait pas le temps d’être veuve puisqu’elle devait mourir dix ans plus tard, quelques mois à peine avant son époux – que l’entrepreneur de maçonnerie et sa femme déclarèrent devant notaire qu’ils étaient de nationalité française nés de parents français, et qu’ils n’étaient pas juifs au sens des lois et des ordonnances en vigueur.

Aujourd’hui, je suis allée voir la Vieille chez elle, pour parler d’une fuite sur une descente d’eau pluviale dont l’état semble attester en effet que le dernier à l’avoir bricolée était notre entrepreneur en maçonnerie.

De retour dans mon salon, j’ai sorti du placard les archives et les actes notariés concernant le bâtiment. J’en poursuis la lecture.

En 1952, à la mort de sa propriétaire – celle qui n’aurait pas le temps d’être veuve – l’immeuble fut légué aux trois sœurs de la dame. C’est que le mari avait décédé dans la foulée sans laisser d’autres héritiers. Des trois soeurs, l’une était divorcée, et les deux autres mariées à deux frères. Avaient-ils besoin d’argent ? Ne voulaient-ils pas s’encombrer d’un héritage en indivision ? L’immeuble fut vendu, appartement par appartement. La mère de la Vieille en profita pour acheter sa pièce au sixième étage. Plus tard elle acheta les autres pièces du sixième, une à une, année après année, jusqu’à ce que l’appartement de la Vieille et de sa mère, soit le plus grand de la copropriété et s’épanouisse seul et ensoleillé sous les toits, dépassant en plein ciel la récente HLM lui faisant face.

La Vieille n’a jamais quitté l’appartement du sixième étage, et n’a jamais cessé de s’intéresser à la vie des autres étages. Elle sait tout, sauf un secret que maintenant moi seule connaît : qui a bien pu, il y a dix ans, donner à qui n’aurait pas dû y avoir accès, le code et la clé de l’ascenseur réservé aux seuls copropriétaires ayant payé son installation ? La Vieille avait levé l’imposture et protesté de sa petite écriture ronde et régulière de fillette dans une lettre. Femme seule, elle n’a jamais compris que le délit venait d’une mère – ayant des droits sur l’ascenseur – qui n’avait pas supporté de voir une autre mère – sans droits sur l’ascenseur – monter les escaliers, son bébé et les différents sacs de sa charge maternelle dans les bras.

Le sujet de l’ascenseur dont une mésentente a limité l’accès à quelques privilégiés dans la copropriété, est de toutes nos rencontres, mais aujourd’hui la vedette était la fuite. La Vieille nous recevait donc, deux voisines et le représentant du syndic, dans son salon tout plein de photos de sa mère prises là, sur le lieu même de leur exposition.

Monsieur Syndic – bourreau de travail, expert en compétitivité et en efficacité aimables – tripotait vivement son I-Phone, mettant en jeu tous ses réseaux et tous ses Gigas pour retrouver le nom du syndic de l’immeuble mitoyen. En vain. Nous autres voisines étions désolées, masquant notre impuissance par des paroles vides de solutions.

« Je suis sûre que ma Femme de ménage saurait. » A dit la Vieille.

Monsieur Syndic a exploré d’autres pistes I-Phoniques. Rien.

Alors la Vieille s’est levée, en s’appuyant d’abord des deux mains sur la table du salon, puis s’aidant du buffet, glissant ses doigts le long des photos alignées de sa mère. Elle a traîné ses pieds jusqu’à la pièce d’à côté – une de celles chèrement gagnées après 1952 par le travail des deux femmes seules. Elle a décroché son téléphone fixe et appelé sa Femme de ménage. La Femme de ménage savait un nom. Quelques minutes plus tard – ayant appelé la belle-mère d’une cousine d’une cliente – la Femme de ménage avait tous les noms, adresses et numéros de téléphone du syndic voisin. De retour à la table du salon, la Vieille a conclu, un sourire en coin, et un regard brillant posé sur nos I-Phones : « elle est débrouillarde cette fille ».

Ma voisine, la mémoire de notre immeuble, est décédée du covid au mois de décembre 2022.

Courses d’appoint – Publié le 22 novembre 2018

Dans la ville où je travaille, il y a un métro.

A l’entrée du couloir du métro, il y a un vendeur à la sauvette de fruits.

Plus loin sous terre, devant le guichet du métro, il y a une boutique de fruits.

Le vendeur à la sauvette vend les fruits abîmés ou trop mûrs du vendeur de la boutique.

Je n’ai jamais rien acheté au vendeur à la sauvette.

Je m’arrête parfois à la boutique. C’est pratique.

Il m’arrive de n’avoir que trois ou quatre euros sur moi. Imprévoyance, négligence, ou fin de mois. On n’a pas honte, même à la boutique.

Devant moi on achète pour un euro cinquante de citrons. Si la menue monnaie est insuffisante on fait enlever un fruit. Ici les clients dont la fortune tient souvent en quelques pièces roses et jaunes au creux d’une poche ou de la main n’achètent pas en kilos mais en fruits.

Avec cinq euros je suis une reine. Pour trois euros dix, j’achète trois carottes, deux pommes de terre, une poignée de haricots verts et une livre de clémentines. J’ajoute un bouquet de coriandre à quatre-vingt centimes. Trois œufs conservés à la maison, deux cubes de bouillon de volaille et le fond d’un paquet de vermicelles feront une grande soupe pour les dîners de deux jours. Le parfum raffiné de la coriandre et les fruits donneront à ces menus de fortune l’air de vrais repas. En achetant sur le chemin du retour une baguette à 95 centimes, je serai en mesure, le soir venu, de dresser la table opulente d’une mère de famille qui cache assez bien qu’il ne reste que quinze centimes dans son porte-monnaie.

Je ne suis pas inquiète : j’aurais pu déborder. Exploser les cinq euros, tout péter, acheter une barquette de fraises et une tranche de pâté ! Sans gêne réelle, je maintiens le budget par orgueil, par principe, compensant par des recettes bon marché certains plats coûteux, parce qu’on m’a appris que les petits ruisseaux faisaient les grandes rivières, parce qu’on ne dépense pas en novembre l’argent de décembre, parce qu’on ne fait pas de crédit ni de découvert, parce que je refuse d’avoir bouffé au 22 l’enveloppe du mois entier. Parce qu’il est vexant que le plein caddie du début de mois qu’on croyait capable de nourrir dix personnes pendant un an ait été mangé en quinze jours. Parce qu’on ne demande pas une rallonge budgétaire quand on claque déjà un demi SMIC brut par mois en seule nourriture. A ce prix là on se débrouille pour servir des viandes label rouge, du fromage à la coupe, des légumes et des fruits frais tous les jours. Même s’il faut, de temps en temps, accommoder les restes, cuisiner comme savait le faire ma grand-mère Carmen une soupe à presque rien, et compter les centimes à la boutique du métro.

Mon rôle est d’être la gardienne économe et avisée du garde-manger.

Un siècle plus tôt, sans doute en aurais-je porté la clé attachée à ma ceinture.

Mais ce n’est qu’un rôle dont je pourrais parfois me défaire sans mettre en danger ma famille.

Dans la ville où je travaille ce n’est pas toujours le cas.

Ce n’est pas toujours le cas pour la femme à la boutique du métro qui achète un euro cinquante de citrons et qui demande en montrant les pièces dans sa main ouverte si elle peut aussi prendre une tête d’ail.

Pas plus que ce n’est le cas pour cette vieille dame proprette qui, devant moi au supermarché, est contrainte d’abandonner la moitié de ses articles sur le tapis, et pour laquelle je fais glisser vers la caissière les quelques centimes nécessaires au déblocage du paquet de soupe lyophilisée resté coincé à la frontière séparant les denrées payées de celles, nécessaires pourtant, que la vieille dame – faute d’argent – ne sera pas autorisée à emporter.

Gilets jaunes – Publié le 16 mars 2019

Dans une manifestation de Gilets jaunes il y a des Gilets jaunes, des Sans gilet, des Gens en blanc, des Gens en noir.

Des Gens en noir, des black blocs cagoulés, marchent vite, droit devant, et dépassent tous les manifestants. Armés de gourdins, ils ont glissé de lourdes bouteilles en verre dans leurs poches. Marchent aussi, non loin, d’autres hommes en noir : des curés en soutanes et sandales, le rosaire marquant le pas, attaché à leur ceinture.

Les Gens en blanc sont des soignants. Ils portent des masques à gaz, des lunettes de chantier, des casques à vélo barrés de scotchs rouges, en croix. Quand on atteint les lieux d’une récente bousculade, on voit les gens en blancs agenouillés, en groupes, sur les bordures de trottoirs et le long des murs. Ils entourent d’autres gens, assis, allongés, dont on ne voit rien, si ce n’est pas terre, des tâches de sang.

Les Sans gilets sont des prudents, des tendres, des parents, des mères de famille, des gens de passage, de vrais engagés ou des sympathisants curieux.

Les Gens en jaune portent des drapeaux rouges, des drapeaux français, des drapeaux basques, des drapeaux bretons, des drapeaux royalistes. Un jardinier breton pauvre d’immeuble parisien riche, jaune de gilet et rouge de bonnet, côtoie un ingénieur qui manifeste pour son père, un sociologue, docteur en casseurs et en mouvements sociaux, des femmes calmes qui disent être là pour que la dictature n’y vienne pas, et des profs d’un lycée voisin du mien. Des ouvriers tâchés de plâtre saluent le cortège depuis les fenêtres des appartements du Boulevard St Germain qu’ils rénovent. Une fanfare – saxos, sax ténors, trompettes et trombone – accompagne les montures rugissantes de motards à l’arrêt.

Et là où les jets de gaz s’installent, on voit sortir de dessous tous les étendards, les mêmes yeux de lapins russes, et de mains de droite et mains de gauche se donnent des pipettes de sérum physiologique et des mots de solidarité d’une envie commune de changement, sans que les propositions scandées pour changer puissent jamais se retrouver.

Marcher ensemble, visiter Paris depuis le milieu de la chaussée, discuter, connaître, échanger, et choisir, après.

Qui bene amat bénit tous les sacs – Publié le 02 avril 2019

A l’approche du printemps, l’école du quartier frétille des inscriptions en collège des actuels CM2, et jase de la répartition à venir dans deux collèges publics voisins, des élèves.

Les mères bavardes se penchent avec avidité sur le plan de la Ville et sur la carte scolaire. Quelle rue habitez-vous ? Côté pair ? Côté impair ? Quelles amitiés seront confortées, ou forcées, en raison des trajets scolaires à partager ? Dans une ville aussi dense que la mienne, les deux collèges publics rivaux sont à deux cents mètres à gauche, ou à deux cents mètres à droite de l’école primaire. Mais deux cents mètres sont autant de kilomètres pour l’inquiétude de parents dont les enfants n’ont jamais bravé seuls les dangers des routes à traverser.

Les rumeurs vont bon train. Quel collège est le meilleur ? Ou le moins mauvais ? Quelles sont les classes d’élite déguisées sous des appellations rivalisant d’originalité : bilangue, européenne, théâtre, défense et citoyenneté ?

Certains parents font le choix de collèges privés. A Paris de l’autre côté du périph. Ou dans des banlieues réputées plus chics. Certains parents ont leurs raisons, que je n’ai pas. Obligeamment on me l’explique. Poliment j’opine du chef. OUI, ma Fille sait choisir les bonnes fréquentations. Nul besoin de choisir pour elle. OUI, j’ai du temps pour rattraper avec ma Fille le soir à la maison le travail que les profs toujours en grève du Public n’auront pas fait dans la journée. Surtout si je suis moi-même en grève. Et NON, ma Fille n’est pas blonde ce qui devrait visiblement la protéger du racisme des minorités visibles, majoritaires dans le Public.

J’enseigne dans le Public. Est-ce idéal ? Bien sûr que non. Je ne voudrais pas que ma Fille partage les cours ni le destin de mes élèves du matin : ceux de la pire des classes. Mais je serais heureuse que ma Fille partage l’amitié et le quotidien de beaucoup de mes élèves de l’après-midi.* Et tant mieux si elle venait à leur ressembler – vive, forte, capable d’humour et de solidarité – au-delà de leurs communs cheveux bruns.

Certains parents font des choix, légitimes, que je partagerai peut-être un jour. Le choix d’un meilleur niveau ou d’un tri social, tous deux parfois surfaits. Le mien pour l’instant sera de nous laisser porter par la carte scolaire à deux cents mètres à droite de l’école primaire. Mon idéal est que ma Fille sache vivre avec tous ses voisins.

Les parents qui font d’autres choix que moi, ont leurs raisons, que j’explique à ma Fille. Hélas les enfants de ces parents-là – essorant sur nous le discours familial épongé à table entre un surgelé Picard et un yaourt sans conservateur – crient à la racaille et tremblent de rechuter dans le cloaque d’où la 6ème privée les a tirés.

Une enfant de onze ans qui porte sur son dos un cartable qui a été béni dans son collège le jour de la rentrée par un curé, m’explique toutes les catastrophes à venir pour ma Fille. Elle sera jetée en pâture aux raclures du quartier. En suis-je consciente ? Vais-je ainsi la sacrifier ? Il y a six mois, cette enfant de onze ans dont le sac n’était qu’un sac ordinaire sorti sans bénédiction du supermarché, cette enfant qui avait dix ans dans l’école publique, apprenait et jouait avec la racaille. Mais un sain bagage sur le dos vous ouvre les yeux et de bien meilleurs chemins.

D’autres enfants au conservatoire – n’écoutant pas plus le cours de solfège sur les accords parfaits que mes élèves, cancres issus de gueux, n’écoutent mon cours de mathématiques sur les fonctions – terrifient ma Fille de récits sauvages sur les établissements du coin dans lesquels ils n’ont jamais mis les pieds. Apeurée, ma pauvre Enfant se croit Gretel que sa mère abandonnera en septembre dans la forêt des sorcières qui ne savent pas compter et des laissés pour compte qui crachent et disent « faisez ».

Salauds de pauvres ou salauds de riches ? La saloperie aux cent visages doit être bien partagée entre le Public et le Privé. Puisqu’il faut apprendre à faire un tri quel que soit le milieu dans lequel on vit, je choisis d’envoyer ma Fille tamiser le fond de l’eau trouble du collège public. Je crois que les pépites y sont aussi nombreuses et pures qu’ailleurs. Essayons, et si je me trompe nous verrons mais là, aujourd’hui, ce qui me fait peur, ce sont les préjugés trop tôt assimilés, et la PEUR, que j’entends propagés – non par des vieillards débiles et tremblants – mais par des enfants de onze ans.

* Voir La loi du quartier Février 2019

Le sens trigonométrique – Publié le 09 avril 2019

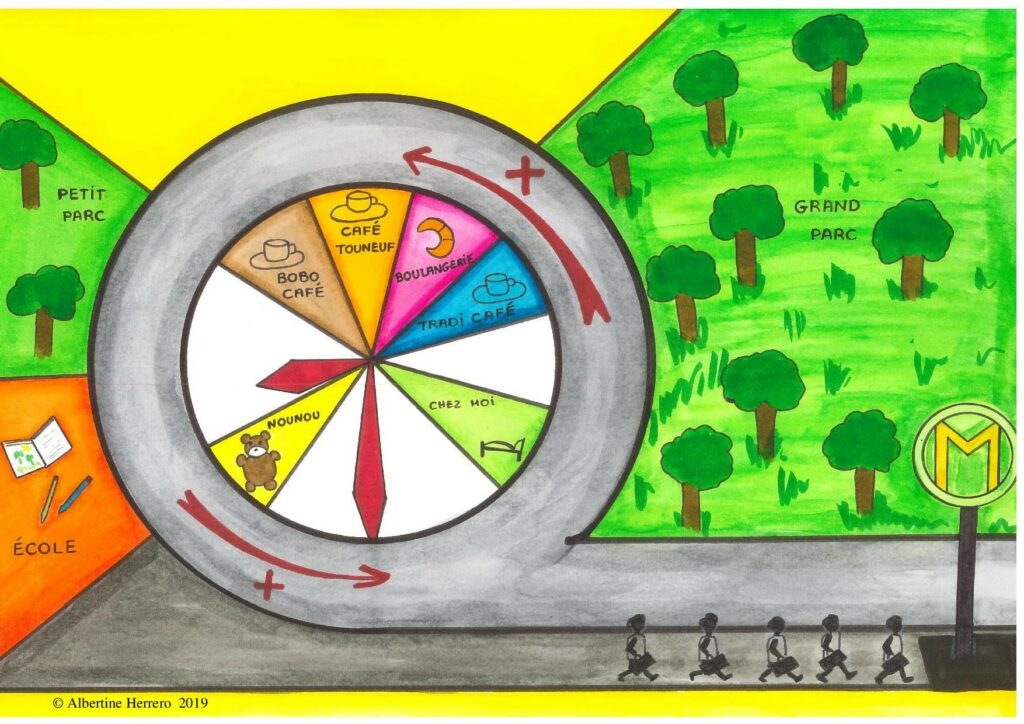

En mathématiques le sens trigonométrique est défini par un déplacement sur un cercle dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. On mesure de manière positive ce déplacement. Tourner dans l’autre sens est négatif.

Je ne travaille plus. Pour un mois, pour six mois ou pour un an, je suis en arrêt.

Quand je travaillais je tournais autour du pâté de maisons dans le sens trigonométrique : de l’école jusqu’au métro, ou de l’école jusqu’à chez moi par le chemin le plus court de la mère pressée qui doit vite effacer de sa maison le désordre du réveil avant de repartir à quelques tâches ou rendez-vous d’importance. Le sens du déplacement positif.

Depuis la dernière agression dans mon lycée, le 12 mars, je ne tourne plus rond dans le même sens. Le coup de marteau est tombé sur la tête d’un élève, mais c’est dans la mienne que quelque chose a cassé*. Quelque chose qui devait déjà être fragilisé. C’est une nouvelle maladie : la séquano-dionysite**. Il semble qu’elle ait été déclenchée par une exposition trop longue – dix-sept ans – aux lycées de Seine-Saint-Denis.

Maintenant, le matin, après avoir déposé mes enfants ronchons dans leurs classes ou chez la nounou, je ne suis plus pressée et j’ai le droit de tourner à l’envers.

En tournant dans le sens des aiguilles d’une montre autour du pâté de maisons, je finis aussi par rentrer chez moi, mais en passant d’abord par la boulangerie. Ce sens de déplacement négatif est riche d’une autre perspective sur la vie du quartier. On y croise les gens qui ont le temps. Ceux qui ne travaillent pas ou qui travaillent différemment. Ceux qui sont assez libres pour un café impromptu dans une brasserie déserte dont le patron et ses histoires ne sont là que pour vous. Ceux qui discutent, un sac de commissions encore vide sous le bras, plantés au milieu du trottoir, obstacles sereins aux coureurs du saut du lit lancés à la poursuite d’un bus.

Devant la boulangerie je croise Columbo.

Je connais Columbo depuis sept ans et demi : depuis les naissances presque simultanées de mon fils le Moyen et de sa fille la Petite. Columbo est une mère d’environ quarante cinq ans. Les cheveux bruns lisses et très courts, plaqués sur le crâne, la clope à la main, les yeux bleus soulignés de noir, le visage parcouru de tics.

Columbo a le temps de discuter. Elle vous voit, vous interpelle, vous arrête dans la rue, au parc, sous un porche ou devant votre boîte aux lettres. Columbo n’est jamais à court de questions, débitées sans respirer, enchaînées sans politesse, la tête légèrement penchée en arrière comme pour mieux vous fixer, l’œil inquisiteur, la paupière inférieure palpitante : « Vous allez où ? Vous faites quoi ? Vous travaillez pas aujourd’hui ? Votre mari, il travaille ? Les enfants, ils sont où ? A l’école, il a appris quoi votre fils ? Parce que moi ma fille avec sa maîtresse, elle fait rien. Elle fait grève la maîtresse de votre fils ? Ils ont vu les règles de grammaire, les –s et les trucs en –ent ? Et en maths, il a vu les angles morts ? Et le maire, vous en pensez quoi du maire ? Vous partez pendant les vacances ? »

Je m’arrête toujours pour Columbo, et je réponds toujours à tout, incapable de rendre l’impolitesse en intercalant dans l’interrogatoire des questions sur sa vie qui me traversent l’esprit et pour lesquelles je n’aurai sans doute jamais de réponses.

Columbo est la plus forte. Une antenne des RG à elle seule pour tout le quartier ? Columbo sait tout sur tous.

Columbo n’est jamais accompagnée. Columbo n’est jamais occupée. Sans mari ni travail visibles, elle semble ne manquer de rien. Sans horaires, je ne l’ai pourtant jamais vue arriver en retard à l’école pour ses deux filles, jolies et pomponnées. Entretenue par des parents ou aidée différemment, elle promène ses questions toute l’année d’une humeur égale, quand moi je traîne aujourd’hui mes maux de tête de travailleuse traumatisée en arrêt longue durée. Et quand sa grande fille a été harcelée en classe, elle l’a envoyée à cinq cents kilomètres dans un collège privé au bord de la mer, laissant les harceleurs désoeuvrés, cramer avec leurs trottinettes dans les impasses du quartier.

Columbo se fiche du sens trigonométrique, des angles morts et des angles droits qui bouillent à 90 degrés. Columbo tourne dans le sens qu’elle veut, seule ou avec ses filles. Assiégeant quand elle veut les bureaux du maire et des maîtresses. La clope au bec, la curiosité en alerte et les mains dans les poches, Columbo est la plus forte.

* Voir Tempête de maux de tête mars 2019

** Séquano-dyonisiens : de la Seine-Saint-Denis

L’univers rétréci – Partie 1 : le balcon – Publié le 26 juin 2019

Soufflant dans mon biniou aussi fort que me le permettait ma résistance au soleil par trente degrés, réussissant enfin à marquer le pas sur les temps de notre marche, je passais ce dernier samedi sous les balcons d’une ville normande. Dernier défilé plutôt sympathique de notre saison 2018-2019. Derrière nous des patineuses à roulettes en jupettes, T-shirts et bérets marins, exécutaient sauts et figures. Plus loin des chars, des fanfares, des majorettes du coin et un groupe de Polynésiens venus avec nous de Paris. Des formations invitées et rémunérées, comme la nôtre, s’intercalaient avec des associations locales qui avaient préparé costumes et chorégraphies toute l’année. Les peu seyants pantalons noirs et les étouffants gilets de velours de notre bagad étaient bien moins glamour que les plumes, les strass et autres soutifs en noix de cocos des femmes des autres groupes.

En tête de cortège des agents municipaux distribuaient des roses et des paquets de confettis au public sorti regarder la cavalcade. Des voisins se saluaient sur le pas de porte des maisons. D’autres avaient choisi de rester chez eux pour voir passer le défilé sous leurs balcons.

Le nez levé vers ces spectateurs, n’arrêtant jamais de souffler, je me suis rappelé j’avais moi aussi découvert cet orchestre qui deviendrait le mien, un jour qu’il défilait sous mes fenêtres. Il pleuvait.

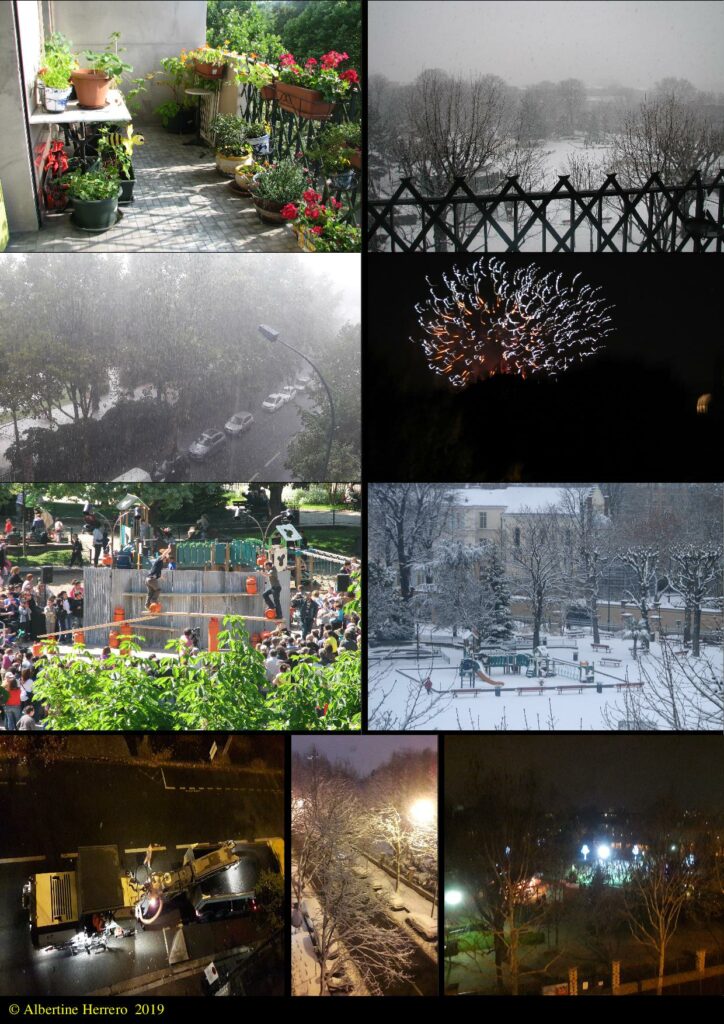

Quand nous avons emménagé dans notre appartement, je ne cessais d’être étonnée par la vue sur le morceau de quartier que mes doubles rideaux encadraient. Je regardais, je prenais des photos.

J’admirais les saisons : la verdure des arbres s’épaississant chaque jour un peu plus au début du printemps, le parc et les immeubles d’en face, bien visibles au travers des branches dépouillées de l’hiver. La patinoire de Noël. La neige un samedi matin d’école buissonnière quand j’avais un peu exagéré l’impraticabilité des routes pour aller jusqu’au lycée.

J’ai regardé, fascinée, des orages de grêle et des tempêtes se lever. J’ai photographié le ciel, heureuse d’habiter en étage élevé : les couchers de soleil, la lune, les nuages, les traînées des avions. Des feux d’artifice. Un incendie proche une fois il y a longtemps. Et l’incendie plus éloigné de Notre Dame, récemment.

J’ai vu des acrobates dans le parc et des ouvriers équilibristes sur des toits. J’ai vu des travailleurs de nuit enlever puis refaire l’asphalte de la rue. J’ai vu des travailleurs de jour peindre puis effacer un passage piétons au gré des nouvelles percées de routes et des nouvelles constructions. J’ai vus des meubles entassés au bord de la chaussée, jetés après un décès.

J’ai vu mon piano arriver, tout noir, roulé sur le trottoir.

J’ai vu les hélicoptères de secours de l’hôpital et les hélicoptères de surveillance du 14 juillet.

J’ai vu une voiture brûler.

J’ai vu le palais de justice s’élever.

Je regarde tous les jours de congé, quand arrive l’heure du déjeuner, mes enfants et leur père dans le parc : sont-ils au manège, aux balançoires, aux jeux ? Vont-ils bientôt rentrer ? Sont-ils déjà sur le chemin ou retardés par quelque voisin ? Oserai-je un jour souffler dans ma cornemuse pour les appeler à table ? Je suis tentée.

Ma vie est-elle étroite que j’aime à ce point la vue, déjà mille fois photographiée, de mon balcon ? Je ne peux m’empêcher de penser à Smoke, un scénario de Paul Auster et un film de Wayne Wang de 1995. J’avais vu ce film et lu son scénario bien avant d’emménager dans cet appartement, et pourtant, j’avais été fascinée par Auggie – le gérant d’une boutique de cigares joué par Harvey Keitel – qui photographiait chaque jour sans faute, à huit heures précises du matin, le même trottoir en face de son magasin. Un cadre pour la vie qui passe.

Un cadre étroit qui a beaucoup à raconter.

Le point commun – Publié le 12 octobre 2019

Une copine m’a demandé d’aider son fils de onze ans en maths : « Puisque tu ne fais rien. »

Elle n’est pas la seule.

Que je ne fasse RIEN depuis plusieurs mois devient une opportunité pour certains qui ne comprennent RIEN depuis des années : « Moi, les maths, je ne comprends RIEN. »

Une prof de maths en jachère, c’est une aubaine. J’avoue ressortir avec le sourire de ces salons dans lesquels on m’accueille pour faire des exercices et faire comprendre des leçons. On me dit merci, on me pose des questions. Une amie russe me sert à la russe du thé et de la tarte aux framboises dans de belles porcelaines posées sur une nappe blanche damassée repassée. Ailleurs je découvre un verre d’eau sur le bureau et une assiette de gâteaux orientaux qui dégoulinent de miel et colleront mes doigts au rapporteur et à l’équerre. Un père restaurateur glisse dans mon sac, entre livres et calculatrice, du soja et un quartier de jambon. Un informaticien m’offre aide et conseils quand je le jugerai bon.

On me reçoit pieds nus, parfois en pyjama, dans des intérieurs sombres ou clairs, aérés ou confinés, ordonnés ou encombrés par des vêtements pendus aux fenêtres et par des bouteilles de lait qui attendent d’être rangées. Partout je suis attendue et bien traitée, et partout je sens le poids de la responsabilité née de ces parents qui espèrent de moi LA solution. Ce n’est pas toujours possible. L’attente des progrès peut être longue. Je crois au travail mais je ne sais pas faire de miracles. Gavée de pâtisseries et de charcuterie, j’ai peur d’être source de déceptions.

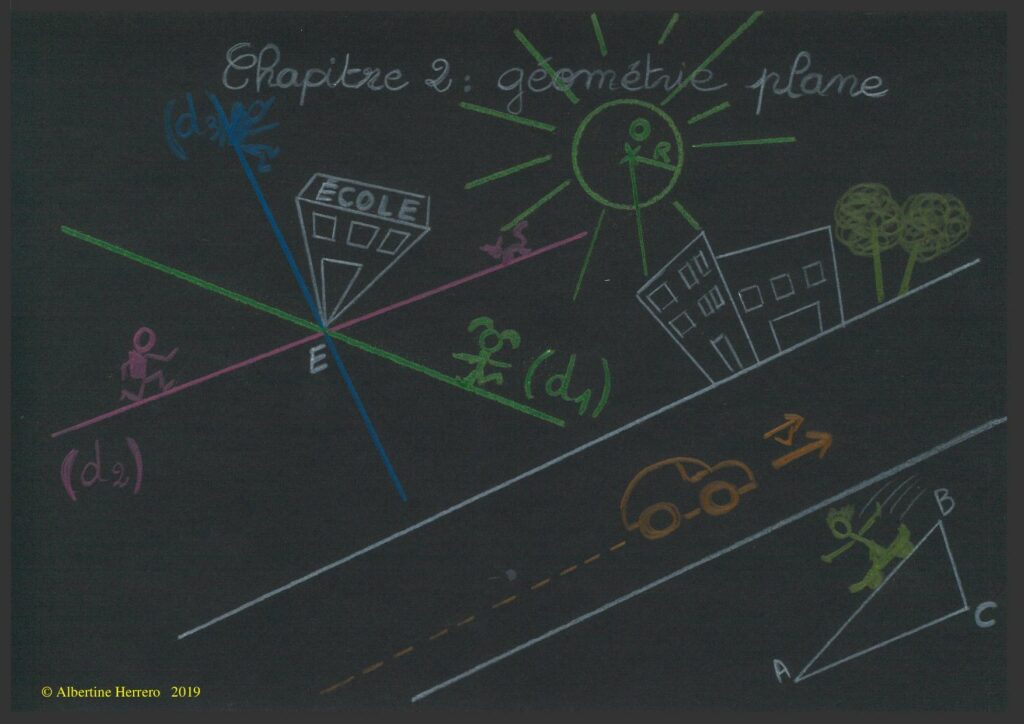

Me voici donc embarquée ce samedi aux origines de la géométrie avec le fils de mon amie, un garçon aussi adorable qu’il est maladroit avec une règle et un compas. La leçon à réviser pour lundi porte sur les droites parallèles et les droites sécantes. Deux droites parallèles en géométrie euclidienne n’ont pas de point d’intersection. Deux droites sécantes ne sont pas parallèles. Sécantes : « sécateur » ? Bof, le champ lexical ne convainc pas l’enfant d’appartement qui n’a jamais taillé de rosiers. Quand deux droites se COUPENT, on dit qu’elles ont un point commun. Je dessine deux droites parallèles et demande à mon jeune élève : « Ont-elles un point commun ? » Oui. « Tu es sûr ? » Oui. « Est-ce que tu vois un point qui est à la fois sur la première droite et sur la deuxième ? » Non. « Donc, ont-elles un point commun ? » Oui. « Elles te semblent comment ces droites ? » Parallèles. « Donc ? » Donc elles ont un point commun. Il est sûr de lui.

Un moment interdite, désemparée, à la recherche d’autres mots pour expliquer, je le regarde dans les yeux et j’éclate de rire à la subite révélation : deux droites parallèles ont un point commun parce qu’elles ont la même allure, qu’elles sont pareilles, qu’elles s’élancent dans la même direction et tracent un même chemin. Elles sont comme deux amis inséparables, similaires en tous points, qui se suivraient dans tous leurs jeux et qui aimeraient tous deux la couleur bleue, la confiture de fraise et le nutella.

Presque vingt ans que je suis prof et je découvre aujourd’hui tous les sens insolites qui peuvent se nicher dans la tête d’un gamin. Avoir un point commun, c’est se ressembler.

Je sors de cette séance ravie par la perspective que ma future « carrière » de prof particulier ne sera pas qu’une descente sociale et qu’un pis-aller financier. Après vingt ans je comprends que le cours de maths si propre copié en classe, n’a pas le sens que je croyais lui donner, pourtant clairement, une fois relu dans le foyer des parents. Il prend des libertés le bougre. Il s’évade. Il s’imagine. N’est-ce pas passionnant ?

Dans la rue, mon sac de feuilles d’exercices sur l’épaule, j’arpente les trottoirs parallèles des rues sécantes et parfois perpendiculaires de mon quartier. Je sonne chez mes amis, les poches pleines de petits papiers quadrillés sur lesquels j’ai noté les noms des interphones et les codes d’entrée. Ces amis je les reverrai ailleurs, chez moi, autour de la table rectangulaire de ma salle à manger carrée. Ces amis je vais les rassembler ce soir autour d’un plat galicien de boulettes de poulet halal et de croquettes aux œufs. Il y aura du thé à la menthe et du vin. Nous échangerons des recettes. Au cours du repas fuseront des idées, des anecdotes, des rires, des récits de coutumes et des accents. Car mes amis sont originaires de Russie, d’Algérie, de Paris, du Maroc, de l’Ile Maurice, de Guyane, d’Espagne et de Grèce. Notre point commun : des destins parallèles dans ce quartier, l’école en point d’intersection chaque soir et chaque matin de toutes nos trajectoires, et le soin commun de nos enfants qui se sont d’abord liés d’amitié avant de nous faire, nous les parents, nous rencontrer.

Voilées – Publié le 07 novembre 2019

Les enfants ont repris le chemin de l’école, et moi celui de l’écriture des couleurs. Seule à mon petit bureau, au calme, je découvre que les couleurs employées comme NOMS sont encore plus facétieuses que les couleurs employées comme ADJECTIFS. Et ce, alors même que les adjectifs n’ont pas encore fini de me surprendre. Un foulard brun-rouge n’aura pas la même couleur qu’un foulard brun rouge. Le premier sera d’une couleur constituée d’un mélange équitable par moitié de brun et de rouge, tandis que le second sera d’une couleur brune à peine teintée de rouge. De quoi décourager les daltoniens d’être bons en orthographe.

Ce matin devant l’école, il y avait toutes sortes de couleurs de foulards. Des foulards unis noirs et blancs. Des foulards bicolores noir et blanc, ainsi que des foulards de couleur. La proportion des mères voilées à l’école de mon quartier est bien inférieure à la proportion de rouge dans un foulard brun-rouge, mais elle est plus qu’une simple nuance. Les voiles se remarquent, sauf les jours de pluie quand je suis la seule idiote à sortir tête nue. A l’époque de Zola, on disait qu’une femme sortait « en cheveux » quand elle ne se couvrait pas, signe de mœurs légères ou de pauvreté.

Il y a sept ans je scolarisais pour la première fois un de mes enfants à l’école du quartier. Je remarquai dans un premier temps, des clans. Les femmes actives et celles au foyer. Les femmes voilées et les non voilées. Ma fille étant sociable et moi curieuse, les frontières de ces clans nous sont devenues, peu à peu, poreuses à toutes les deux. De rencontres scolaires en fêtes d’anniversaires, les murs aveugles des forteresses sont devenues haies de jardins mitoyens. Nous avons fini par nous reconnaître puis par nous saluer, devant l’école, au parc, dans la rue, au supermarché.

Au fil des années nous nous sommes suivies dans nos grossesses, roulant des ventres et des fesses d’éléphants aux entrées et aux sorties des enfants. Nous avons connu les mêmes maîtres et maîtresses, fait des gâteaux pour le financement des mêmes classes vertes. Aujourd’hui mon dernier né partage l’apprentissage et les jeux de tous les derniers nés des familles que nous croisons depuis des années. Il s’assoit chaque matin à la même table et sur le même banc qu’une petite fille dont j’ai vu les premières heures pour avoir laissé à sa mère ma place encore chaude et mouillée dans la salle de travail de la maternité.

Dans mon quartier épargné par la grande pauvreté d’autres banlieues, les clans sont apaisés. Au ballet des bonjours matinaux nous échangeons des sourires. On se plaint du temps, on demande des nouvelles des grands qui sont au collège. On se dit heureux que l’autre aille bien. Les bonnes nouvelles sont ponctuées de « Abdullah ! »* et les mauvaises de « misquina ! »**. Parmi ces politesses de vraies affinités ont émergé, créant des ponts, des portes et des voies, reliant les groupes par de multiples routes. Certaines voisines sont devenues copines. On se tutoie, on s’embrasse. On s’échange les gosses qu’on promène par ribambelles les jours de vacances. S’il m’arrive de tiquer devant une jeune fille en quête d’identité qui sort voilée un matin alors qu’elle exhibait son nombril la veille, si je comprends mal la raison d’un tel choix, si je ne partage pas les croyances qui amènent là, si je trouve aussi insultante pour les femmes que pour les hommes l’idée qu’une chevelure en liberté pourrait déclencher des cataclysmes sexuels et ruiner toute moralité, je finis pourtant par oublier les foulards et j’apprécie les gens.

Dans mon quartier épargné par la grande pauvreté d’autres banlieues, les habitants qui ne crèvent pas d’angoisse ni de faim n’ont pas de sujets d’animosité. Si les clans préexistent dans cette microsociété, si les « rebeuses » voilées sont moins présentes au conservatoire qu’au club de boxe, si les familles également nombreuses des catholiques se rencontrent surtout à la chorale quand les familles musulmanes préfèrent défouler leurs garçons et préparer à la vie leurs filles sur un ring, si ces deux populations ne se répartissent pas équitablement entre les logements sociaux et les logements privés, il n’en demeure pas moins qu’ici, l’autre n’est pas un ennemi qu’il faudrait détruire ou convertir.

Dans mon quartier épargné par la grande pauvreté d’autres banlieues, la grande majorité de mes voisins travaille, loge sa famille et la nourrit. Nous ne vivons ni la frustration ni la concentration misérable de cités pauvres dans lesquelles ceux qui n’ont jamais choisi de vivre ensemble exacerbent en haine les différences. Dès lors les yeux s’ouvrent sans crispation sur nos points communs. Si nous n’abordons pas tous la scolarité et les loisirs avec la même culture, c’est à égalité que nous aimons nos enfants, à égalité que leur école et leur avenir nous préoccupent, et à égalité que nous sommes louves et figures maternelles bienveillantes pour tous les enfants du quartier. J’aime quand des enfants amis de mes enfants, étrangers à moi d’origine, de culture et de sang, m’appellent « Tata », confiants. Auront-ils encore envie de m’appeler « Tata », moi la « Française en cheveux », quand l’État leur dira que l’école me préfère à leur mère, brisant l’égalité et hiérarchisant les parents par l’exclusion des mères qui se couvrent la tête, indésirables – sauf cieux pluvieux ? – lors des sorties scolaires ? L’absurdité officielle est-elle de lutter contre le communautarisme en opposant les gens ?

Dans mon quartier épargné par la grande pauvreté d’autres banlieues, un carré de tissu ne fait pas de l’autre un adversaire extraterrestre. C’est associé aux ghettos, à la misère matérielle et culturelle, aux abysses économiques, que le foulard devient guerre identitaire et se répand. Ne faudrait-il pas choisir comme solution le bien-être social plutôt que l’humiliation ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? La solution est-elle de semer haine et ressentiment du rejet de leurs parents, pour un simple chiffon, chez des générations d’enfants ?

*Abdullah ! : « Grâce à Dieu ! »

**Misquina ! : « La pauvre ! »

Les chemineaux – Publié le 16 novembre 2019

Avoir du temps libre et se former en orthographe sont deux luxes qui offrent l’occasion de se poser des questions. Des questions de détails. Plus ou moins bêtes. Parfois sans queue ni tête. Pourquoi donner le même nom aux coûteux et fins disques de chocolat garnis entre autres de noisettes, et aux personnes qui tendent la main dans la dèche ? Les mendiants. Aux premiers le plaisir, le luxe et la fête quand, à l’approche de Noël, les artisans chocolatiers vendent bonbons et douceurs dans des écrins, aux cent grammes et à prix d’or. Aux seconds la désapprobation, le froid, la faim, les couloirs du métro et les trottoirs, la crasse, l’opprobre ou la charité.

Le Robert est un bon compagnon. Il reste désormais sur mon bureau, fatiguée que j’étais de le sortir fréquemment de son étagère. Les « quatre mendiants », ou plus simplement « mendiants » désignent un assortiments de quatre fruits secs : amandes, figues, raisins et noisettes. Ce nom fait référence aux quatre ordres religieux dont la subsistance devait – ainsi l’imposait la règle – ne provenir que d’aumônes : les Carmes, les Dominicains, les Franciscains et les Augustins. Je dirai au chocolatier de mon quartier qu’il oublie les figues chaque année.

Sur le chemin de la gare Montparnasse, les mendiants sont nombreux. Les seconds.

Hasard auquel je n’ai d’abord pas prêté attention, je lisais ce matin dans le métro le récit autobiographique que fit George Orwell de sa vie, tombé qu’il était dans la misère à la fin des années vingt : Dans la dèche à Paris et à Londres. Un SDF – un chemineau, un trimardeur, un clodo dans la débine et dans la déveine – est alors monté dans mon wagon. Un vendeur de calendriers, dûment enregistré par la RATP. Je l’avais déjà vu : la cinquantaine voûtée, propre et poli. Je lui avais déjà acheté son calendrier dont les photos d’animaux, découpées par mes enfants sans attendre le mois de janvier, ornent désormais murs et portes de mon appartement. Ce matin j’achetai un deuxième calendrier, identique au premier. Pourquoi ? Je donne très rarement de l’argent. Alors ? Peut-être parce que ce vendeur pourrait être un vieux professeur, qu’il dit faire ça pour son fils, et qu’il vante avec naïveté la beauté des photos animalières de son calendrier.

Je sors rarement mon porte-monnaie car dans Paris mon cœur s’est endurci. Quand je travaillais, le segment dessiné par les quatre arrêts de métro le long desquels je glissais les jours ouvrables, offrait à ses deux extrémités le même spectacle : des policiers habillés de noir, montrant leur dos, matraque à la ceinture, contrôlant contre un mur un jeune stéréotypé fraudeur et trafiquant, et appuyées au mur d’en face, des femmes chargées d’enfants crasseux, des familles assises sur des couvertures étalées à même le sol noir maculé d’ordures récentes et de vieilles traces de chewing-gum. Pourquoi ne leur ai-je que très rarement donné une pièce ou un jouet ? Ma fille me l’a demandé quand un jour elle s’est trouvée sur ce segment ferroviaire à m’accompagner. Parce qu’il y en a trop ? Parce que ça ne changerait rien ? Parce que ces gamins ne sont pas les miens ? Parce que ces mioches devraient être scolarisés – dans ma classe – et pas sur le pavé ? Parce qu’il ne faut pas encourager la mendicité ? Parce que je veux garder dans ma poche les sous que j’ai gagnés en prêchant des maths dans ce quartier ? Même « la Femme Distilbène » avec sa main collée sans bras à l’épaule et son fils qui, année après année, grandissait sur le quai, n’a pas attendri ma générosité. Nous avions pourtant fini par nous saluer chaque jour dans cette gare. Ai-je été horrifiée quand après cinq années de ces échanges de signes de tête sans argent, l’enfant que je connaissais a disparu, remplacé par un bébé tout neuf, si bien emmailloté qu’on aurait dit une poupée ?

Enfant, je n’ai jamais eu peur d’être clocharde. Je ne le crains toujours pas, alors qu’il est prévu que le robinet de mon salaire se ferme dans cinq mois. Il y a quinze ans, les profs de français de mon premier lycée du 93 avaient organisé dans les classes un concours de nouvelles. Tous les collègues étaient invités à lire ces œuvres d’élèves, collectées, photocopiées et joliment reliées. Étaient-elles bien écrites ? Aucune idée. Je me souviens juste qu’une grande proportion d’entre elles, sorties parfois de la plume de premiers de la classe, traitaient de l’angoisse que ces jeunes avaient de basculer du mauvais côté de la société et de devenir SDF. Comment des adolescents au début du chemin, tout juste engagés dans la construction de leur avenir qu’ils avaient le droit d’imaginer joyeux et brillant, pouvaient-ils s’effrayer de l’existence au loin du précipice des Sans domicile fixe ?

Mon cœur et mon porte-monnaie restent le plus souvent verrouillés face aux visages variés de la misère et de la mendicité. Les mères assises par terre, leurs bébés jouant et dormant dans les caniveaux. Les grilleurs de maïs et de marrons. Les mamas qui cuisent galettes et beignets pour aller les vendre dans la rue en bas. Les pères qui parfois descendent leur table sur la place pour qui la voudrait contre quelques billets. Le vendeur de calendriers bien habillé. Les fournisseurs à la sauvette de tickets de métro à l’unité et de paquets de Malboro à prix cassés. Ceux qui n’ont qu’un cageot de fruits ou quelques montres à écouler. L’Homme qui dort tout le jour gare Montparnasse dans l’escalier de la sortie sous la Tour, le corps incliné, les arêtes des marches rentrant dans sa chair, la tête au creux d’une capuche. Faudrait-il le réveiller ? Vérifier qu’il n’est pas mort ? Ou ne rien faire, se décharger de toute responsabilité sur les autorités et gravir l’escalier pour fuir sans savoir s’il respire encore ? Peut-être ai-je appris à rester de glace, ou peut-être quelque chose en moi pourrit-il lentement depuis des années à ce spectacle.

Heureusement ce matin des hommes dans la gare chantaient fort des couplets qui sonnaient russes. La main tendue, ils sont parvenus encore, voix et instruments vibrants, à faire frissonner les murs et la part restante de mon humanité.

*Chemineaux : Ceux qui cheminent. Vagabonds.

Le décor – Publié le 09 décembre 2019

Générique de fin. Je viens de regarder, sur le petit écran de mon ordinateur, Max et les ferrailleurs de Claude Sautet, un film de 1971. Je suis loin d’être cinéphile. Pourquoi ce film ? Pour quelques minutes du décor, pour un bureau dans lequel je me suis assise, pour une vitre, aperçue quelques secondes derrière Michel Piccoli. Pour ce que cette vitre laisse voir, en contrebas, de l’atelier du garage de mon quartier. Cadre d’une scène du film. Aujourd’hui inchangé.

Il y a quelques jours mon fils de huit ans s’y est promené, émerveillé comme dans un magasin de jouets. Les moteurs à ses yeux brillaient plus que des guirlandes de Noël, le polissage des carrosseries était le plus amusant des jeux, et les combinaisons de travail des mécanos, des costumes de super héros.

Tous les garages de mon quartier disparaissent, mais je croyais que celui-ci serait éternel. J’y suis entrée par hasard il y a peut-être quinze ans. J’y suis retournée parce que j’aimais le bureau vitré qui dominait l’atelier, perché en haut d’un escalier étroit en bois. J’y suis retournée aussi – sans une pensée ni un regard pour les autres garages dont j’ai assisté, indifférente, aux destructions – parce que le patron était une patronne. Elle ne regardait pas avec mépris ma vieille Clio ni ne se croyait autorisée à présenter la facture épinglée avec le petit sourire agacé et misogyne qu’un garagiste réserve généralement à la bonne femme assez stupide pour ne pas avoir confié le rendez-vous pour l’entretien de sa voiture à son mari.

L’entreprise familiale se partage entre la mère et la grand-mère. Dans la famille, point de père, de grand-père ni même de fille. En revanche le fils devrait bientôt s’y faire une place, mais ailleurs, dans une autre rue, repoussé vers la périphérie de la ville. Tout sera détruit, puis plus loin reconstruit. Pour combien d’années ?

Le garage ne sera bientôt plus qu’une image de 1971 aperçue, et sans doute vite oubliée, dans un film de Claude Sautet. Édifice bas, curieusement placé entre deux immeubles ocre, en briques des années trente, il sera remplacé par ce que la publicité insérée dans le journal municipal appelle « une résidence intimiste à l’architecture élégante et aux prestations de standing. » A défaut d’unité architecturale, les toits sur cette rue seront alignés.

Dans mon quartier, partout les trous entre les habitations sont bouchés. On dirait qu’un dentiste fou cherche à colmater tous les interstices laissés par des dents de lait parties dans la besace de la petite souris. Les immeubles un peu bas sont surélevés. Les entrepôts, les ateliers sont rasés puis remplacés par des logements et des bureaux hauts perchés. Même l’école maternelle de plein pied a été vidée et sera écrasée dans quelques mois par les tours d’un nouvel ensemble immobilier. La moindre percée de ciel entre deux maisons est comblée par un nouveau rectangle de béton ou de verre. Nous marchons dans des rues uniformément bordées de rangées ininterrompues d’immeubles de même taille. Les nouvelles constructions, de plus en plus chics, imitant la pierre, chargées de terrasses et de balcons, font de nos routes des sillons, creusés sans brèche au plus bas des étages.

La perspective urbaine, s’habillant aux couleurs de l’écologie, vantant les plantations de quelques squares et arbres en pots, se réduit à une promenade alambiquée dans les allées encaissées d’un labyrinthe.

Quelques habitants crient qu’on nous emmure. Mais la plupart sont contents. Le quartier efface, garages après hangars, son passé artisanal et laborieux. Paris s’agrandit, déversant dans ma proche banlieue, ses riches enfants qui cherchent de nouveaux logements. Les HLM sans style construites ces dernières décennies par la ville socialiste pour satisfaire sa population industrieuse et ses employés municipaux, voient leurs façades lisses et grises concurrencées par les résidences de standing dont la tendance cette année semble imposer un modèle haussmannien aux lignes épurées. En recherche de belle image et d’unité, la nouvelle municipalité, plus huppée, blanchit, rénove, cède, revend, son parc d’appartements.

N’en déplaise à ceux pour qui le nom de mon quartier est encore populaire, la gentrification gagne les loggias et les intérieurs de nos maisons. Bâtisse après bâtisse l’aisance et une nouvelle politique transforment le paysage. Elles créent petit à petit l’uniformité et la densité propice à attirer les familles de cadres proprets.

Ma ville sera « de mieux en mieux ».

C’est vrai.

Pourtant j’aurais aimé conserver le vieux garage du film de Claude Sautet. Là, figé, entre deux immeubles des années trente, à l’angle de rues étroites, il accueillait souvent pour entretien et réparations un fidèle et vieux taxi américain qui, incongru, restait là, garé sans bouger pendant des jours. Un décor encore vivant du vingtième siècle, distillant au passant l’impression d’une incursion de quelques mètres dans un passé proche et mais délicieusement mal défini.

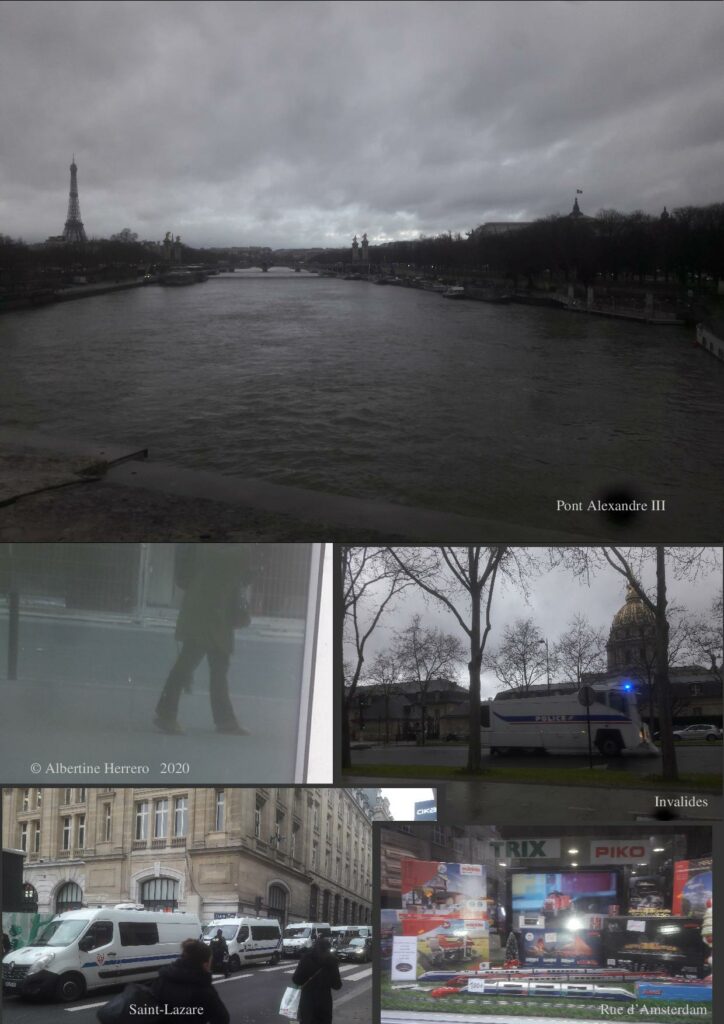

A pied à Paris – Publié le 01 février 2020

A partir du 5 décembre et pendant plus d’un mois, le pavé de parisien est devenu chemin de randonnée. Pèlerins du travail, pèlerins des rendez-vous médicaux, touristes pèlerins. Paris a marché.

Les grilles des métros sont restées baissées. Les bus, bondés les premiers jours, ont été délaissés. Paris a marché.

Paris que je traversais sous terre est devenu Paris de plein air. Sous le soleil ou sous la bruine, j’ai marché, regardant parfois les immeubles et parfois mes pieds.

Reliant le périphérique à la Place de Clichy, l’avenue de Clichy nous conduit dans le vrai Paris comme le terrier du lapin blanc dans le pays des Merveilles. Tunnel entre deux rangées d’immeubles, rite de passage, parcours initiatique, l’avenue de Clichy n’appartient déjà plus la proprette petite couronne de l’ouest parisien, mais n’est pas encore la riche capitale. Elle hésite entre un passé industrieux et un présent dans lequel le prix du mètre carré ne s’offre qu’à des classes de plus en plus aisées. Dans cette avenue, l’avenir se construit à coup de bulldozers. Dominée par le nouveau palais de Justice, irriguée par le nouveau tramway, balafrée par la promesse du nouveau métro dont les travaux progressent, l’avenue de Clichy fourmille de mille populations dont la cohabitation ne sera peut-être qu’éphémère. Une femme, ployant sous une caisse de légumes, se plaint à son livreur : elle va déménager, le quartier est trop pauvre pour un magasin bio. Je lui conseillerais bien de patienter encore un peu. Sur le même trottoir, de nouveaux habitants, jeunes parents blancs en tailleurs et en costumes, roulent des poussettes vers les crèches. Ils slaloment entre quelques ivrognes, deux ou trois mendiants assis par terre, quelques prostituées asiatiques plutôt chics, et le rang chaotique, en route vers un gymnase, des collégiens d’une école catholique.

La butte Montmartre n’est pas très loin, et l’avenue de Clichy qui grimpe, s’amuse à nous casser les pattes. Au bout, la place de Clichy. À l’angle de l’avenue et de la place, la brasserie Wepler expose ses huîtres et ses fruits de mer. Elle nous apprend que nous avons franchi la frontière. À gauche, Pigalle. En face, la rue d’Amsterdam.

La rue d’Amsterdam, étroite pour qui sort de l’avenue de Clichy, ne se répand pas encore en commerces luxueux, mais ici, les soldeurs de fringues d’occasion, les trouve-tout pour rien du tout et les boulangeries arabes ont laissé la place à des commerces spécialisés : boutique de trains miniatures pour collectionneurs, lingerie grande taille, pharmacie homéopathique. Sans le savoir, on en vient à suivre la gare Saint-Lazare pour emprunter la rue Tronchet et déboucher sur l’église de la Madeleine.

En quelques pas de mes souliers fourrés à cinq euros, obtenus au marché en échange d’une paire mal assortie d’escarpins de deux pieds droits*, le paysage a changé. Oubliés les mendiants, les superettes et les boutiques chinoises de chaussures en destockage. Tout n’est plus que luxe, brillance et vacuité. Nicolas Jounin, j’ose dire un collègue parce qu’il enseigne dans le 93, et peu importe qu’il soit maître de conférences à l’université et que je ne le connaisse pas, a envoyé ses étudiants en première année de sociologie à la fac de Saint-Denis, enquêter dans ce riche quartier de Paris. Le triangle d’or. Plus que les dorures, dit-il, c’est l’espace – luxe suprême dans une petite capitale surpeuplée – qui frappe. La perspective, la place Vendôme, la place de la Concorde. L’espace dans les vitrines quand quelques centaines de mètres ont suffi à remplacer les bazars de la périphérie encombrés de mille marchandises, par des devantures vides, ne présentant pas plus d’un objet de luxe – montre ou bracelet – au mètre carré. Vous vivez à cinq dans un deux pièces ? Nous, nous avons les moyens de donner leurs aises à des paires de boucles d’oreilles.

Écœurée de cette promenade aux décors dorés, gavée jusqu’à la nausée de cristaux Lalique tarabiscotés que j’oserais qualifier de mauvais goût si le prix de ces objets ne me laissait un doute sur la nature du bon goût, je laisse le palais de l’Élysée sur ma droite pour traverser, sans dévier, la Seine, le huitième et le septième arrondissements.

A partir du 5 décembre et pendant plus d’un mois, les manifestants aussi ont battu le pavé. Un jour de grève, alors que je cheminais, est passé sur la place de la Concorde, toutes sirènes hurlantes, incongru, brisant le silence d’un carrefour sans histoires, un convoi de fourgons de police. Ils ont tourné autour de l’obélisque. La tête du premier fourgon a fini par coller à la queue du dernier fourgon dans la ronde. J’avais envie de rire mais la brusque pensée que ces véhicules menaçants étaient sortis pour se battre contre moi et mes pareils, rendait moins comique le manège qui s’éloignait déjà, lumières bleues clignotantes, sur le pont Alexandre III.

Ma visite s’est alors enrichie de mes souvenirs de manifs. L’Assemblée nationale avec les gilets jaunes. Les Invalides avec la CGT. La rue de Grenelle et son ministère de l’Éducation Nationale, avec les profs. Et, plus aimablement, la Concorde et la rue de Rivoli pour la Nuit blanche en défilé avec mon groupe de musique.

Parfois saltimbanque pour distraire mais plus souvent gueuse en colère, j’ai davantage piétiné à Paris sur le milieu de la chaussée que dans allées balisées des parcs et sur les trottoirs. Le moyen des moins que rien de s’approprier un temps le privilège de l’espace qui sert, dans les quartiers bourgeois, à l’exposition du luxe absurde de l’argent qui fait allégeance à l’argent.

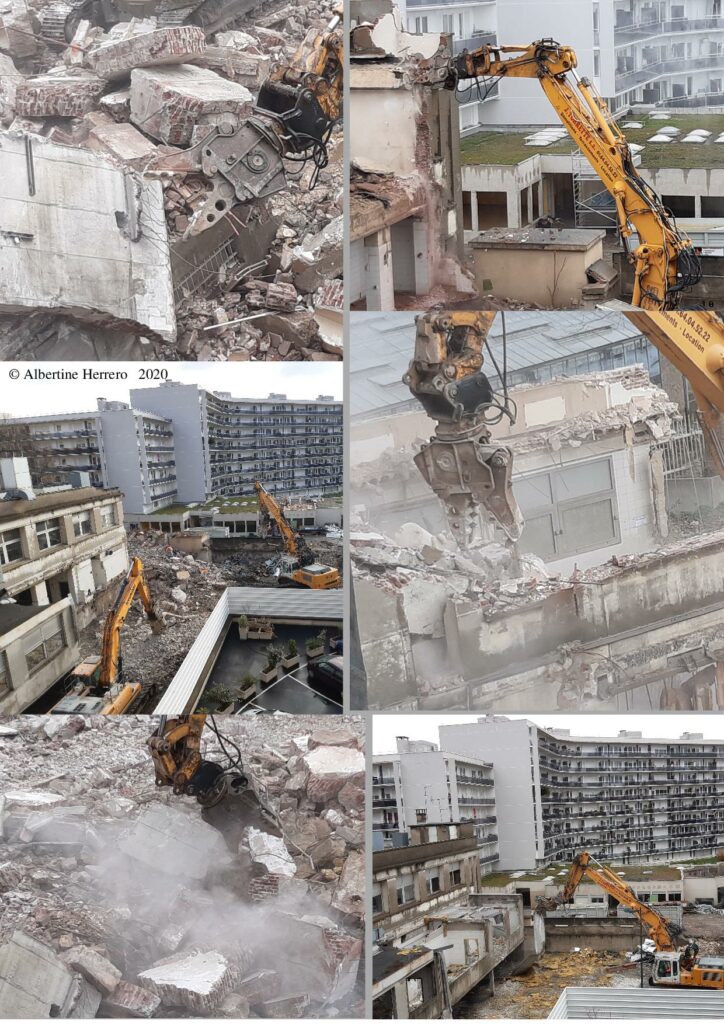

Les bêtes – Publié le 14 mars 2020

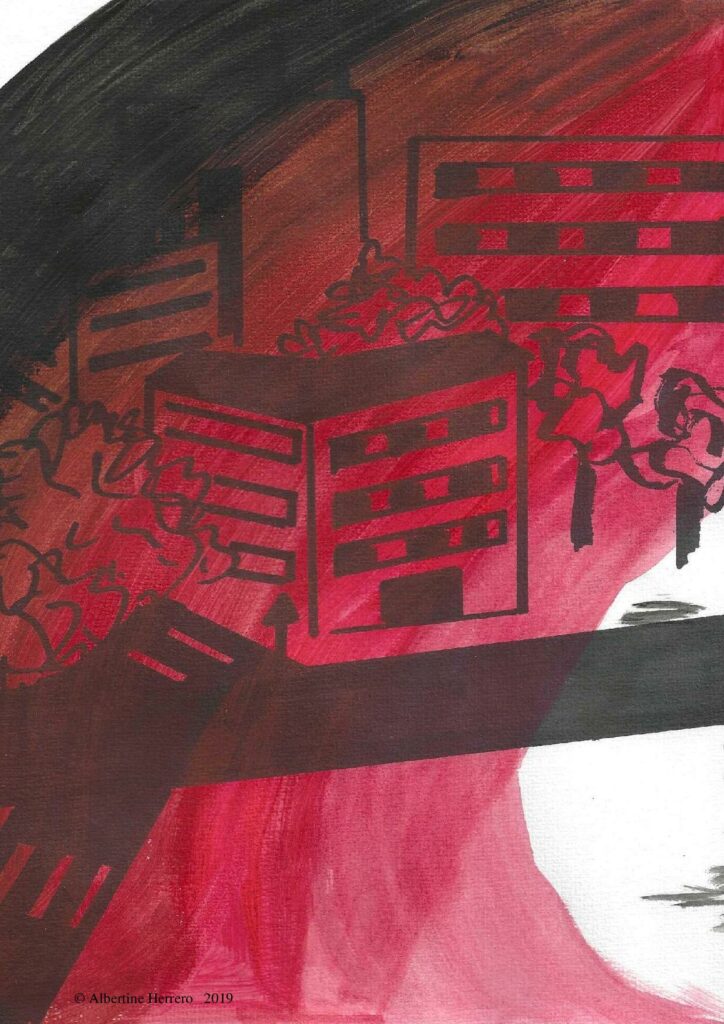

Les bêtes sont rassemblées là, sous mes fenêtres. De mon balcon, les surplombant à peine, je vois leur cou, long, leur tête, grise, leurs yeux de fer, aveugles qu’une main guide.

Dame du château, prisonnière impuissante de ma tour, je regarde les bêtes, nées du croisement d’un troll et d’un dragon, qu’un pouvoir maléfique a rendu maîtresses de mon royaume jadis féerique.

Intruse, voyageuse traversant le jurassique, exploratrice imprudente du Monde perdu, j’observe, depuis le haut de la paroi d’un cirque de pierre, le repas monstrueux des bêtes, en bas.

Les mâchoires brisent les briques et les blocs qui éclatent en particules blanches, rouges et ocre. Elles dépècent le cadavre immense, vidé de ses meubles et de ses occupants. Elles arrachent aux os de béton des lambeaux de métaux et d’enduits, qu’elles broient puis jettent au loin. Elles déchiquettent les chairs de zinc, ne s’arrêtent pas à la texture surprenante d’un verre qui se brise et croustille. Des gaines restent accrochées à leurs canines et pendent, tendons agaçants coincés entre les dents des dévoreuses. Elles dodelinent de leur crâne minuscule et ouvrent des gueules immenses pour recracher les déchets incomestibles du festin. L’un des monstres dévore les murs, mordant à pleine bouche dans les épais parpaings. Il laisse tomber de gros morceaux de sa proie qu’il pousse ensuite à terre, s’aidant de son nez et de son front, vers sa femelle ou peut-être son petit qui, le museau enfoncé dans les débris, dégoulinant de boue, fouille le sol et se repaît des restes tombés du bâtiment mort.

Les bêtes ne me regardent pas plus qu’un insecte insignifiant. Leur implacable gloutonnerie fait trembler mon appartement. C’est avec le sentiment d’être témoin d’une orgie secrète orchestrée par un pouvoir obscur et malfaisant, que je les filme. Les crocs de fer, sur l’écran de mon téléphone soudain me terrifient. Et si les bêtes venaient par ici ? D’un simple allongement de son cou articulé, la plus grande d’entre elles peut m’atteindre, arracher ma balustrade et me précipiter dans le vide.

Je suis inquiète de cette vie menaçante et gigantesque qui grouille sous mes fenêtres, encouragée par de petits êtres casqués, vêtus de masques et de vestes de chantier, qui fourmillent dans les décombrent, tels de petits orques et gobelins au service d’un empereur des ombres.

Un obscur traité, un parchemin, dit qu’avant mon immeuble doit s’arrêter leur déjeuner. Une fragile palissade qui n’arrête ni le bruit, ni les vibrations, ni les nuages de poussière, marque la frontière.

Les machines ont dévoré les anciennes cuisines collectives de la ville. Elles ont arraché les grands arbres de la cour de l’école maternelle. Elles ont troué les toits des hangars des balayeuses et briseront bientôt les serres municipales. A la fin, tout au bout du terrain, elles se régaleront d’une dernière entreprise, rachetée par la Mairie pour son fabuleux projet. Sur les ruines des anciens entrepôts va naître un nouveau quartier. Des immeubles de huit étages, des parkings de trois sous-sols, deux nouvelles rues. Un peu de végétation aussi à ce qu’on dit. C’est tout un îlot, caché au cœur d’un carré d’immeubles d’habitations datant des années soixante, c’est tout un monde de vieux bâtiments techniques, de toits de tôles, de constructions industrielles, qui disparaît au profit de logements chics destinés à de nouveaux habitants qu’on espère toujours plus riches.

Je ne sais pas si je verrai encore le soleil se lever, mais ce sera plus propre, plus blanc, moins disparate. Ce dont je suis sûre c’est que je ne verrai plus la longue barre HLM qui actuellement me fait face, et dans laquelle mes enfants avaient leur nounou. Parfois encore on se fait coucou. Parfois l’assistante maternelle prend son téléphone et appelle, inquiète si les volets ne sont pas levés, ou curieuse si au contraire les fenêtres ouvertes lui apprennent notre retour de vacances : « Bonjour, tout va bien madame ? Et les enfants, ça va ? ».

La vue sur un nouveau quartier de standing sera plus vendeuse que celle sur une barre HLM, même s’il faut pour ça perdre un peu de la lumière du matin. Les prix de l’immobilier montent dans mon quartier. Serais-je donc sans rien faire, assise sur un tas d’or tout comme les bêtes sont vautrées sur leur tas de pierres ?

Alors oui, c’est bien. Sans doute. Mais à leur prochain repas, les bêtes détruiront l’école maternelle. Celle de mes enfants. Celles dont je voyais – les jours d’automne un peu sombres – l’intérieur éclairé. De ma fenêtre aux heures de classe, je regardais parfois évoluer mon fils avec ses camarades. Je plantais des fleurs sur mon balcon au printemps, j’accrochais des guirlandes de Noël en hiver, pour qu’il les voie si jamais l’envie lui en prenait : « Ta maison n’est pas loin, mais si tu t’amuses et si tu nous oublies, c’est bien ». Aujourd’hui les salles de la petite école qui n’avait que quatre classes, n’ont plus de vitres aux fenêtres. Les murs sont nus. Tous les dessins, les alphabets, les comptines ont disparu.

Mon fils n’aime plus regarder par la fenêtre et aucun tas d’or ne le console des mâchoires de fer dévorant son école.

Une histoire de Noël – Publié le 22 décembre 2020

Devant l’école les deux enfants courent l’un vers l’autre, se criant leur prénom avec un plaisir évident. Ils ont quatre ans. Chacun couvé par le regard d’un parent, ils jouent à se pincer délicatement les doigts, puis la porte de l’école s’ouvre, et la petite fille prend la main du petit garçon dans la sienne, et ils courent ensemble vers le maître venu accueillir les élèves.

J’adore voir ces deux enfants. Chaque jour je me répète l’histoire de leur naissance, la trouvant chaque fois étonnante. Je n’ai pas pu résister à la raconter à d’autres mères, mais je suis la seule qu’elle émerveille.

Ma ville est constituée de quartiers qui sont autant de villages avec leurs histoires, leurs commères, leurs groupes d’amis, leurs nouveaux riches et leurs semi-clochards.

Mon quartier est dominé par un immense hôpital. Il est notre horizon. On le voit de toutes les rues et de tous les balcons. Il écrase le stade, s’illumine à la tombée du jour, et ses briques rouges se font parfois braises au coucher du soleil.

Cet hôpital n’est pas recommandé parmi les meilleures maternités. Personne ne le choisit. On y va quand on habite à côté et quand on veut accoucher au tarif conventionné. Le service d’étages y est minable. Il n’y a pas de chambres individuelles et parfois même, pas d’oreiller. Quand je l’ai découvert début 2009, les peintures étaient écaillées, les fenêtres, au mois de janvier, impossibles à fermer. La première fois j’ai failli accoucher dans le couloir. J’y suis pourtant retournée, une deuxième, puis une troisième fois. A chaque fois je suis allée accoucher à pied, après avoir perdu chez moi les eaux, poussant la porte des urgences le pantalon trempé.

J’y ai rencontré de très aimables sage-femmes et des médecins très cons, abusant de leur supériorité sociale dans cette maternité de pauvres. Lors de mon admission on m’a demandé si je savais lire, de combien de mes enfants précédents j’avais perdu la garde et de quelle était ma consommation journalière d’alcool. A ma troisième grossesse un grand professeur m’a fait la leçon sur la surpopulation chez les classes populaires et sur la mauvaise solution qui consistait à rechercher, pour s’en sortir, des allocations. Hospitalisée pour diabète, j’y ai entendu les sirènes des blessés du 13 novembre 2015 et j’y ai vu les jours suivants, des parents qui visitaient cet hôpital, avant et après d’autres hôpitaux, dans l’espoir de retrouver des proches. Sans chambre individuelle ni room service hôtelier, j’avais conscience, et presque honte, de mon privilège d’être, ces jours-là, hospitalisée dans le seul service des naissances et des bonnes nouvelles.

C’est ainsi qu’aux vacances de Noël 2015 sont nés, curieux des tous premiers jours de 2016, mon petit garçon et la petite fille qui s’appellent par leur prénom et courent vers la maternelle main dans la main. Derniers nés de fratries nombreuses d’origines étrangères, ils ont oublié qu’ils se sont croisés ce jour d’hiver, dans le couloir des salles de naissance, le garçon rouge et frippé, à peine essuyé des fluides de l’accouchement, conduit dans mes bras en fauteuil roulant, et la petite, roulée dans l’autre sens, toujours dans le ventre de sa mère, mais poussant déjà fort et réclamant la salle, la place et le lit d’où le petit garçon était tout juste sorti.

L’hôpital sera bientôt détruit. Vétuste, encombrant, d’un autre temps. Lui et un autre mastodonte seront fermés, deux vieux hôpitaux remplacés par un seul, plus grand. Deux fois ? Vraiment ? On le construira bien sûr plus moderne, et plus loin. Quelques fois on a vu des infirmières faire signer des pétitions au marché, mais le combat contre les fermetures semble maintenant oublié. Et moi je n’imagine plus aller accoucher à pied, le pantalon trempé. J’ai bien assez contribué à la surpopulation des classes populaires de mon quartier, de celles qui continuent à aller se soigner à l’hôpital public qu’elles voient de la fenêtre de leur chambre ou de leur salon, et qui persistent à scolariser leurs enfants à l’école du pâté de maisons.

Faut-il s’accrocher à l’école et à l’hôpital des pauvres ? Doit-on croire en un meilleur système – parfois payant – pour nos malades et nos enfants ? Veut-on partager l’éducation, la vie et la mort avec des voisins moins fortunés dans un souci de services de proximité ? On ne parle pas de ça dans une histoire de Noël, pas plus qu’on en parle au repas du réveillon si l’on ne veut pas donner un tour chagrin à la conversation.

Mais la richesse est pour moi infinie de voir chaque jour devant l’école mon petit garçon courir vers la petite fille en criant son prénom. Nés dans la même pièce, scolarisés dans la même classe, amis main dans la main, ils fêteront pendant les vacances de Noël leurs anniversaires distants de quelques heures, et partageront peut-être à la rentrée avec le maître et les copains, un paquet de bonbons.

La trahison du réséda – Publié le 30 mars 2021

L’école ne s’appelle plus Louis Aragon. Le dernier opposant du conseil municipal a bien crié tout seul au sacrilège historique et politique, mais le Maire l’a sommé de se taire. Alors que toutes les chaînes d’information en continu comptent chaque jour nos morts, il n’était rien de plus pressé ni de plus nécessaire que d’enterrer la semaine dernière le vieux souvenir poétique et poussiéreux d’une figure masculine de la littérature et de la Résistance pour mettre à sa place une femme bien vivante, scientifique, médiatique et consensuelle. On nous dit qu’elle sera un exemple pour les petites filles, et surtout surtout, elle viendra visiter l’école en apportant quelques sous.

Une goutte d’eau au milieu de toutes les choses qui nous échappent.

A l’époque où l’on ne peut plus décider ni où aller ni quand, à l’époque où le virus nous choisit un peu au hasard et décide tout seul de qui en sortira indemne et de qui en crèvera, on aurait peut-être aimé être consultés sur le déboulonnage du patron de notre école. Vous me direz que ça n’aurait rien changé aux classes dont l’ARS nous ferme la porte au nez certains matins, mais peut-être que ça nous aurait aidé à changer de sujet, et nous aurions exprimé nos désaccords pour autre chose qu’un masque porté trop bas.

Que la municipalité de droite catholique veuille faire oublier trente ans de gestion socialiste de la ville en allant débusquer jusque dans les écoles les figures qui ne lui plaisent pas, est une mesquinerie qu’on peut comprendre. A l’heure des combats, on ne sait pas tous chanter La rose et le réséda.

Mais le Maire, ses adjoints et tous ses soutiens au Ciel ou ici bas, n’auraient pas pu proposer dans leur infinie sagesse, trois noms de femmes choisies parmi toutes les plus grandes dames de la planète – engagées, scientifiques, humanistes, bienfaitrices – pour lesquelles on aurait pu voter ?

On aurait discuté. On se serait informés. Les noms auraient circulé dans les classes, sur le parvis et sur les groupes WhatsApp. On aurait appris. On aurait échangé nos préférences en se passant le sel le soir à table avec nos enfants. La passion aurait soufflé dans l’attente des résultats.

On aurait eu l’impression d’avoir un truc à décider.

Chaque semaine nous attendons d’heure en heure la parole tombant d’en haut qui nous dira si demain nous pourrons sortir, travailler, circuler et nous acheter des chaussons parce que nous marchons pieds nus depuis que les nôtres sont troués.

Nous sommes dépossédés de nos projets et sans cesse culpabilisés. Nous n’osons plus manifester.

On nous dit que le monde a changé et qu’il faut tirer les leçons de notre impuissance à enrayer les contagions pour construire un avenir meilleur.

Un avenir meilleur plein de véhicules électriques écologiques rechargés par des réacteurs nucléaires obsolètes dont nos dirigeants ont décrété sans nous demander notre avis qu’ils ne seraient pas mis à la retraite.

Un avenir meilleur plein de forêts d’immeubles en construction qui sortent des moindres parcelles : sur les débris de l’ancienne école maternelle, écrasant de vieux entrepots et des garages, s’installant sur un square dont les anciens jeux d’enfants ont été démembrés sans pitié. Les chantiers s’étendent à perte de vue, sans parc ni place pour un brin d’herbe. Le béton est coulé en dalles sur lesquelles on plantera quelques arbres en pot. Les fenêtres se font face, les portes s’ouvrent devant des murs. Les escaliers et les cloisons préfabriqués sont clippés comme des légos, et aucune main n’a le pouvoir d’arrêter cette folie de construction quand on nous dit que la maladie se repaît de la surpopulation et que de partout on apprend l’exode de parisiens fuyant loin, pour s’installer dans des maisons avec jardins.

Nous attendons, le dos rond, les chiffres chaque jour des morts et des hospitalisations.

Nous attendons notre tour pour la vaccination.

Nous attendons, le dos rond, les mesures qui rembourseront la dette.

Ce matin, sur un panneau d’affichage libre de la ville quelqu’un avait écrit : « Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas ». A midi le panneau avait été nettoyé et gratté – plus blanc qu’il n’avait jamais été – par les services de la Mairie.

*Voir : Les bêtes

Première journée d’automne – Publié le 21 septembre 2021

Les températures suffocantes des derniers jours ont enfin baissé. J’ouvre les rideaux et la baie vitrée sur une première journée d’automne. Il est sept heures et l’air frais qui rentre, porte une invitation à la campagne. Il sent l’humidité, les feuilles tombées, les premières flaques dans les allées du parc. J’ai envie de cueillettes de pommes et de balades en forêt. Peut-être qu’un banc sous les arbres piqués de roux du jardin municipal me suffirait.

Passée directement du lit au balcon, frissonnante en chemise de nuit, je pense à l’exode, cet été, des amis partis s’installer dans des villes de province. Des immeubles partout dans le quartier se construisent pourtant toujours. Au-delà des arbres, des grues hérissent le paysage. Pour quoi et pour qui ? Pour accueillir – étape intermédiaire – la migration immobilière de Parisiens venus chercher en petite couronne un peu d’espace et une terrasse. Traumatisés du premier confinement, ils s’insèrent, comme tant d’autres, dans un mouvement de déménagements centrifuge. Les vieux entrepôts, les garages, les cafés miteux ont été arrachés comme des dents cariées, puis remplacés par des façades lisses et bien alignées. De nouvelles écoles – montéssori, bilingues, catholiques – accueillent les enfants des nouveaux habitants, tandis que des trous sont apparus dans les listes des classes du collège public. Mes enfants, le cœur plein des promesses de se revoir, comptent en cette rentrée, les vides laissés par les copains partis rêver plus loin à un barbecue sur un bout de terrain.

Laissant le salon s’aérer, je décide de dresser la table du petit déjeuner face à la fenêtre ouverte. Un souffle d’école buissonnière caresse les bols et les biscottes malgré le stress matinal qui finit par naître de la mauvaise volonté des enfants à s’habiller, et de l’injonction de plus en plus pressante de l’horloge à se dépêcher.

Huit heures dix. Chocolats et cafés sur la nappe se mettent à trembler. Trois moteurs assourdissants viennent, dans la rue, de se déclencher. Ignorant les prémices bucoliques d’une si belle journée, trois agents municipaux en gilets fluos viennent de démarrer trois souffleurs à feuilles. En ville la paix et la poésie automnales ne semblent pas destinées à perdurer après le petit déjeuner. D’ailleurs l’heure de partir à l’école a sonné. Je ferme d’un coup sec la fenêtre dont le double vitrage agit immédiatement comme un calmant ou un tampon d’ouate sur mes tympans.

Au passage piéton menant à l’école, une voiture pile en klaxonnant devant la gentille dame en jaune chargée de faire traverser les enfants. Elle a bien mordu la ligne du feu, et c’est en frôlant son capot que nous nous engageons sur les clous quand, brutalement, la conductrice écrase de nouveau son klaxon qui nous explose le crâne. Surprise par une douleur fulgurante dans l’oreille gauche, je me retourne sur elle pour hurler. Blessée, je ne m’entends même pas crier une volée d’insanités. Tous les parents se retournent. J’ai mal. La voix cassée et la tête sonnante, je dépose mes enfants à la porte de leurs classes, inquiète des séquelles et d’une possible surdité provoquées par la folle impatiente qui voulait faire descendre plus vite de l’immeuble voisin un passager à covoiturer.