Voici la suite du roman Un kilomètre publié au rythme d’un chapitre par semaine environ. Pour le lire par ordre chronologique dans son état d’avancement actuel, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Un kilomètre (roman) » du menu d’accueil. Merci de votre visite.

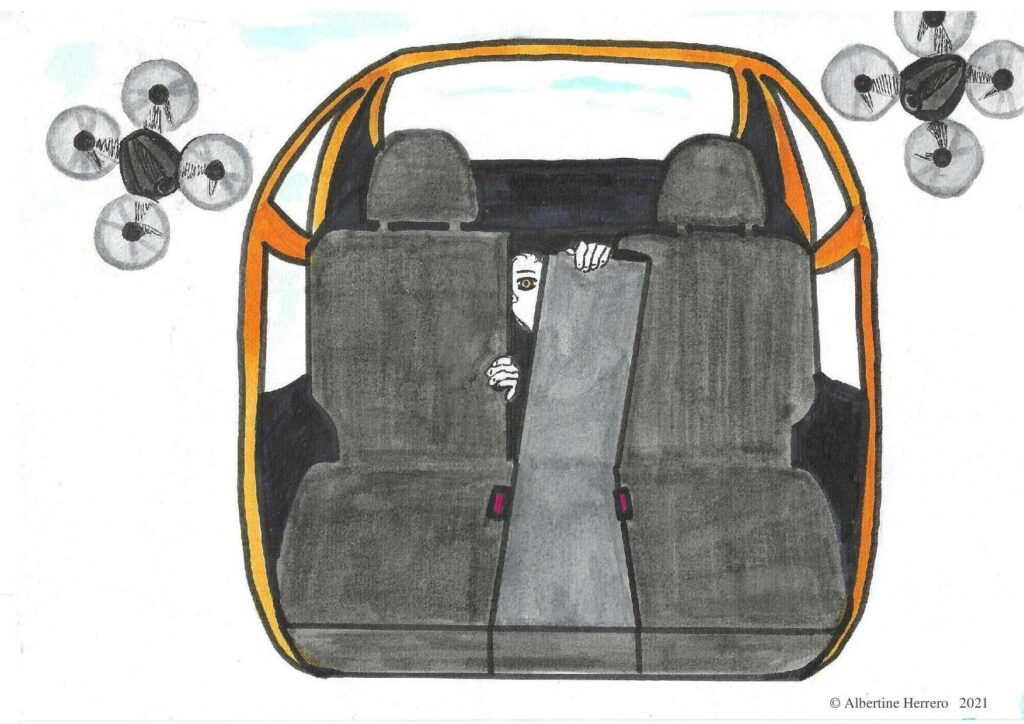

De retour des courses, Solange se gara en créneau devant leur entrée, la dernière de la résidence, située à l’extrémité Nord de la barre. Elle manœuvra pour coller la portière arrière de son monospace à la porte de l’immeuble qui portait le numéro 17. Sous prétexte de décharger plus commodément ses nombreux paquets, elle donnait aux garçons l’occasion de se laisser glisser de la banquette arrière de la voiture directement dans le hall, hors de la vue des rares voisins.

C’était moins une : à peine les garçons avaient-ils disparu, que Columbo sortait de la porte 15. Columbo habitait là depuis plus de sept ans. Un logement très social situé au huitième et dernier étage. À l’époque où la station balnéaire se remplissait régulièrement de vacanciers, un appartement dans chacune des cinq cages d’escaliers restait toujours vacant. Erreur ou caprice d’architecte, il existait en effet au dernier étage pour chaque entrée, un minuscule studio non traversant, n’ayant qu’une fenêtre sur les parkings, et aucune ouverture sur la mer. Cette location sans air et sans vue ne trouvait jamais preneur, pas même auprès des touristes fauchés qui auraient pu se laisser tenter par son prix cassé. Pour remédier à cette perte de rentabilité tout en faisant semblant de s’intéresser au sort des pauvres gens et d’être soucieux de respecter les quotas, la municipalité avait préempté ces logements délaissés pour y loger ses quelques marginaux locaux.

Columbo habitait là. Les parents d’Armelle se demandaient pourquoi cette quinquagénaire n’avait pas demandé à changer son studio pour un logement plus vaste alors qu’elle était la seule occupante du numéro 15 et que de nombreux appartements avec terrasse auraient pu lui être attribués pour le même modeste loyer. Mais peut-être avait-elle déjà déménagé de quelques mètres sans rien demander. Les cheveux bruns lisses et très courts, plaqués sur le crâne, la clope à la main, les yeux bleus soulignés de crayon noir, le visage parcouru de tics, elle semblait incapable de respecter l’ensemble des règles imposées par le confinement.

Columbo – surnommée ainsi par Tarek – ne s’inquiétait ni des attestations, ni de l’heure de sortie. Columbo avait le temps de discuter. Inconsciente des lois, ou plus futée qu’il n’y paraissait pour jouer avec la légalité et argumenter auprès des autorités que l’étroite allée qui longeait l’immeuble était une propriété privée non soumise aux restrictions de déplacement, elle faisait souvent les cent pas devant les portes, occupée à fumer et à observer.

Impossible d’y couper. Interpellée par la voisine, Solange dut se résoudre à bavarder. Columbo n’était en effet jamais à court de questions, débitées sans respirer, enchaînées sans politesse, la tête légèrement penchée en arrière comme pour mieux vous fixer, l’œil inquisiteur, la paupière inférieure palpitante :

« Vous allez où ? Vous faites quoi ? Vous travaillez pas aujourd’hui ? Votre mari, il travaille ? Les enfants, ils sont où ? Ils font leurs devoirs ? A l’école, elle apprend quoi votre fille ? Parce qu’ils disent à la radio que l’école sur l’ordinateur là, ça marche bien, mais moi je vois ça avec la fille de ma sœur qui me téléphone tous les jeudis, et bien la petite, si la maîtresse est pas derrière en vrai, elle fait rien la petite ! Remarquez, elles font plus grèves maintenant les maîtresses, mais les parents ils ont quand même plus jamais la paix. Moi ma sœur, elle devient folle. Va t’occuper de ton gosse quand tu dois faire la cuisine. Et puis le ménÂge ! On le fait quand, le ménÂge ? »

La voix de Columbo montait dans l’aigu et Solange hochait la tête sans pouvoir répondre autrement que par monosyllabes à l’avalanche de questions.

« Et votre fils, le plus grand là, celui qu’a l’âge de mon autre nièce, il a vu les règles de grammaire, les –s et les trucs en –ent ? Et en maths, il a vu les angles morts ? Et le maire, vous en pensez quoi du maire ? Lui, il croit que dans sa ville ya que le Centre, mais faudrait qu’y vienne des fois par ici voir que les poubelles, elles sont pas toujours vidées, et que le facteur y vient pas toutes les semaines. Je lui ai dit l’autre jour au facteur. On peut pas tout faire avec l’ordinateur. Vous recevez pas de courrier en papier vous ? C’est des journaux, pas vrai, qu’il reçoit votre mari ? »

Incapable de rendre l’impolitesse et de couper l’interrogatoire en posant elle-même des questions, Solange se demandait ce que la bavarde avait réellement pu voir de ses enfants montant et descendant de la voiture. Nul doute qu’elle aurait mis le sujet sur le tapis si elle avait pu se douter… Columbo, avec sa cigarette au bec et sa paupière de travers était une antenne des RG à elle seule pour tout le quartier. Columbo n’était jamais occupée. Sans horaires, sans travail visible, elle semblait pourtant ne manquer des rien, promenant ses questions en toutes saisons sur l’allée menant de la porte 9 à la porte 17 du bâtiment. Se moquant des angles droits qui bouillent à 90 degrés, la curiosité en alerte et les mains dans les poches, Columbo était la plus forte. Solange le savait, et luttait contre la désagréable impression qu’elle se laissait dépouiller sans résister de tous ses secrets. Prétextant un impérieux cours en ligne, information qui dévoilait plus de sa vie que ce qu’elle aurait souhaité, Solange ramassa ses derniers sacs qu’elle jeta dans le hall pour que Tarek les rentre, et referma la porte de l’immeuble avant de reconduire sa voiture au parking.

Un muscle de son épaule droite se mit à la lancer. Une fois rentrée, le verrou de la porte de l’appartement refermé sur elle et sur ses courses, elle poussa un soupir de soulagement et se massa l’épaule. Depuis quelques temps le stress rendait douloureux ce muscle : le trapèze. Une douleur bien appropriée à une prof de maths.

À l’intérieur, Solange retrouva un Hélias tout excité :

« _ Papa, papa, on a vu un drone ! Ça vole avec quoi un drone ?

_ Ça vole avec des maths. Va faire tes devoirs, tu t’es suffisamment amusé ! Tu sors ton cahier et tu notes : “ Pour mardi 5 décembre 2023 ” sans oublier la majuscule, et je te rejoins. »

Seul avec sa femme qu’il aidait à nettoyer ses emplettes avec un chiffon imbibé d’alcool à 70° avant de les ranger, Tarek s’approcha avec curiosité des deux derniers sacs, ceux que Solange avait remplis dans les rayons du magasin réel, après le drive. Leur contenu était dissimulé par deux énormes paquets de pain de mie posés en travers.

« _ Ils ont des drones maintenant pour surveiller le parking du supermarché ?, demanda-t-il.

_ Ça a l’air, oui. Je pense qu’ils enregistrent les plaques d’immatriculation pour savoir qui reste trop longtemps, répondit Solange. Mais aucun drone ne sera jamais aussi efficace que Columbo pour savoir ce que tu fais. Quelle plaie. Non seulement on ne voit plus nos amis, mais en plus il faut la voir elle. On a échoué sur une île déserte sans nous laisser le choix du compagnon.

_ Ouais, ce doit être un avant goût de l’Enfer : on n’a plus de relations sociales et pourtant on n’est pas tranquilles. On aurait pu nous laisser quelques compensations. Sinon, tu as trouvé ce que tu voulais ? Mais pourquoi trois pots de miel ? Je n’en mange pas tant.

_ Ah ça ? Pour Noël les fabricants ont trouvé le truc : ce qu’ils n’ont pas le droit de vendre, il l’offrent avec d’autres produits en promo. Chaque pot de miel était vendu avec une abeille en peluche très mignonne. Regarde ! Tu es jaloux que je n’en aie pas pris quatre ?

L’adorable peluche regardait Tarek avec de grands yeux pleins de paillettes et ses grosses joues jaunes appelaient les bisous. Son abdomen moelleux et doux s’ornait de rayures vertes tandis que ses deux sœurs étaient rayées, l’une de rose, l’autre de bleu.

_ Je comprends ! La hotte du Père Noël commence à se remplir alors ? Quoi d’autre ? Des tirelires cochons offertes pour l’achat d’un saucisson ?

_ Non, mais des BD Astérix conditionnées avec des terrines artisanales de sanglier, et une grosse boîte de Lego en cadeau pour l’achat de chaussons. Bien sûr ça met la paire à 50 euros, mais personne n’ira s’en plaindre. J’ai pris deux boîtes : une île avec son Robinson, et un bateau de pirates. Avec la mer en arrière plan, ça devrait leur plaire. Il n’y avait pas beaucoup de choix, mais je n’ai pas envie de leur offrir des ebook et des jeux en ligne.

_ On nous y pousse pourtant. J’ai vu une application sur l’ordi qui remplit tes chaussons au pied de ton sapin virtuel en fonction de tes achats en ligne. Ce serait un beau matin de Noël : chacun devant sa tablette… Au lieu de ça tu achètes du sanglier. Tu comptes vraiment m’en faire manger ? Et quel rapport entre les chaussons et les boîtes de Lego ?

_ T’as déjà marché sur un Lego sans chaussons ? J’ai aussi pris du parfum, des barrettes et des perles de bain pour Armelle. C’était dans un lot de shampooings anti-pelliculaires. Elle aura bientôt quatorze ans et traîne décoiffée toute la journée. C’est peut-être un des avantages du confinement d’avoir mis les futilités au second plan, mais un peu de coquetterie serait de son âge. Élever une adolescente dans ces conditions m’inquiète. Va-t-on créer une génération de frustrés, de tristes et de monstres timbrés ? Et que va décider le gouvernement pour elle dans dix ans ? De la marier avec un cousin ou avec un citoyen modèle dans une foire sur Internet ? A moins qu’ils mettent en vente des petits amis dans les réalités virtuelles… « Paie-toi un faux mec.com ».

_ On sauvera l’espèce humaine en vendant un flacon de sperme surgelé pour chaque achat de deux boules de glace. Elle a discuté avec des copains de classe ce matin. Ils ont trouvé le moyen de court-circuiter la visio du prof pour échanger entre eux. Ils résistent dans leur genre… Et sinon ? Pas de contrôle ?

_ Non. J’avais mis les peluches et les jouets sous un sac de pommes de terre et sous des sprays à la javel, mais il n’y avait pas de contrôle à la sortie. En dehors du drone. Juste, je me suis faite interroger par la caissière sur mon manche à balai.

_ A quel propos ? Il y a un soupçon d’illégalité sur le ménage maintenant ou c’est ta coupe de sorcière qui l’a alertée ?

_ Cette femme m’avait déjà vue la semaine dernière et la semaine d’avant acheter un manche à balai. Je ne comprends pas les gens qui font du zèle. C’est déjà si difficile… Il faudra que je change d’horaire ou que je choisisse une autre caisse la semaine prochaine. J’ai renoncé à argumenter que je peux acheter sans donner d’explications ce qui est autorisé. Je lui ai répondu que j’avais des tocs et que je les gérais en nettoyant toute la journée, au point qu’au bout de sept jours mon manche à balai cassait.

_ Tu l’as convaincue ?

_ Je lui ai fait pitié je pense : avec l’augmentation des troubles psychiatriques c’était crédible. A moins que je me fasse des idées et que ses questions n’aient été que de la curiosité. J’ai aussi trouvé deux rideaux de douche pour la tente. Encore un manche à balai et les enfants auront un super tipi pour s’amuser aux vacances de Noël ! Tiens, j’ai encore trouvé ça :

_ Des couvertures de survie ??? Pour prendre le maquis ?

_ Pour fabriquer des guirlandes de Noël. On fera ça mercredi. Le doré, c’est joli. »

À suivre le 18 décembre 2021…

Pour laisser un commentaire, retournez à la page d’accueil, et cliquez sur le nom de l’article en bas de la page. N’hésitez pas : toutes vos réactions m’intéressent ! Merci.